Divagazioni di stagione: scuola e pubblica amministrazione

È un periodo difficile per parlar di scuola e di istruzione (mi sa tanto che devo essermi perso quelli facili…). C’è una dimensione quotidiana e contingente più che animata di scontri, divisioni, interessi frammentati e di difficile composizione, scadenze decisive e non rinviabili (vedi precariato e mobilità del personale..) e che si vorrebbero affrontate in modo diverso, ma con una pluralità di ipotesi e rivendicazioni difficilmente componibili.

È un periodo difficile per parlar di scuola e di istruzione (mi sa tanto che devo essermi perso quelli facili…). C’è una dimensione quotidiana e contingente più che animata di scontri, divisioni, interessi frammentati e di difficile composizione, scadenze decisive e non rinviabili (vedi precariato e mobilità del personale..) e che si vorrebbero affrontate in modo diverso, ma con una pluralità di ipotesi e rivendicazioni difficilmente componibili.

Quando si tenti di venire a capo di tale confronto contingente si scopre che il pettine sta incontrando nodi che sono stati aggrovigliati in altri tempi ed occasioni, questioni che che erano state affrontate con transitori arrangiamenti che prima o poi si sarebbe dovuto sciogliere.

Ma lo sguardo alle radici passate dei problemi fa emergere due grandi e radicali divisioni: chi guardando indietro scorge speranze e attese deluse/tradite (a quei tempi si che c’era pensiero riformatore…) e chi non può cimentarsi a guardare e analizzare indietro perché non c’era, e i problemi li scopre oggi nella loro confuso e contraddittorio scambio di effetto e di causa.

Dobbiamo riconoscerlo: la legge della Buona Scuola (Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) benché pessimamente formulata, almeno un ruolo lo svolge: riesce a convogliare contro di sé l’intero groviglio degli scontri polemici, degli interessi stratificati e dislocati, delle attese innovatrici e riformatrici deluse/tradite e delle istanze di conservazione, comunque siano colorate politicamente.

Sorvolando sul panorama disastrato di questo dibattito/confronto politico e culturale provo a estrarre due questioni nodali di quelle che quando le sollevi trascinano appresso grappoli di problemi emergenti connessi.

La prima è quella del carattere organizzativo ed istituzionale del sistema nazionale di istruzione inserito come sottosistema (di peso specifico più che rilevante) nella Pubblica Amministrazione. La seconda (in parte conseguente, ma non “identica”) è quella del lavoro attraverso il quale quel sistema di istruzione produce la sua funzione sociale, e dei rapporti che lo regolano, in particolare per gli insegnanti e per i dirigenti scolastici.

Per non cadere nel gorgo dei confronti polemici (sono sensibile alle tentazioni dialettiche) vorrei premettere alcune notazioni filosofiche.

L’istruzione come diritto: zoon logon echon

Aristotele ci dice che “l’uomo è animale razionale”. Per la verità si tratta di una traduzione (patristica tommasea) non del tutto appropriata. “Animale” è termine che comprende “anima”. L’aristotelico zoon è più biologico-corporeo-materiale. E “logos” non è proprio o solo “ragione”, ma “parola”, significato. Per Aristotele, insomma l’uomo è animale simbolico-semantico-significante.

D’altra parte, nella Bibbia dio, completata la sua opera, la presenta all’uomo chiedendogli di “dare il nome alle cose” (che sia lui ad assegnare i significati, il logos, appunto). (Genesi 2,19-20).

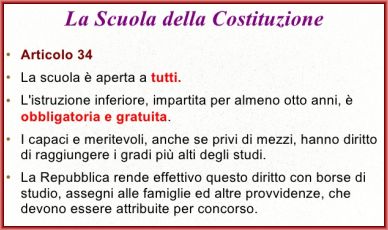

Il diritto all’istruzione affonda le sue basi proprio nel considerare il sapere come natura specifica dell’uomo e dunque l’istruzione come condizione da creare per esercitarla pienamente. La nostra Costituzione, coerentemente, ne fa un diritto fondamentale per tutti i cittadini, affermato nella sua prima parte, quella dei principi. (art.34) “La scuola è aperta a tutti”. In questi termini si tratta di un diritto/valore incondizionato.

Le modalità di erogazione fruizione/erogazione concreta di tale valore/diritto sono ovviamente condizione storico-sociale determinata. Sempre nella nostra Costituzione si dice “l’istruzione inferiore impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. Cioè si stabiliscono alcune condizioni fondamentali di fruizione ed erogazione di quel diritto, che divengono specificazioni determinate (storicamente e socialmente) di quel valore assoluto.

Nei paragrafi successivi si articolano altre condizioni, quelle economiche: “i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi, La Repubblica rende effettivo tale diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso.” Dunque l’affermazione del diritto è valore assoluto per tutti. Poi vi sono gli aspetti condizionati (storicamente, socialmente, economicamente) della erogazione e fruizione concreta di tale diritto. E, poiché si tratta di una Costituzione socialmente impegnata ed avanzata indica anche che la collettività (la Repubblica si noti, non lo Stato..) si fa carico di mettere risorse collettive a disposizione dei singoli (che ne abbiano bisogno e che lo meritino) per realizzare concretamente tale diritto. Si tratta della applicazione specifica della affermazione “… è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale ..” di cui all'art.3.

Come sappiamo a partire dalle affermazioni fondamentali di tali valori e dunque dalle funzioni esercitate dal sistema di istruzione, un padre costituente come Calamandrei (giù il cappello) propose di considerare la scuola come un organo costituzionale un poco come la Magistratura, o le altre istituzioni previste dalla Carta. Un amico come Tiriticco (sono già a testa scoperta) condivide tale impostazione.

Io non sono d’accordo, ma più che per la discutibile opzione, per gli effetti che essa comporta sulle problematiche relative all’insegnamento, alla definizione dei programmi di studio, agli equivoci che si generano ed alimentano nei modelli professionali e nelle rappresentazioni delle funzioni operative della scuola.

Per sintetizzare: mi riferisco agli effetti che investirebbero le materie relative all’art. 33 (dalla libertà di insegnamento, agli esami di Stato, al riconoscimento della parità alle scuole non statali…). Se la scuola fosse assimilata ad un organo costituzionale ciascuna di queste materie andrebbe profondamente rivista… Spesso si invoca, di fronte a diverse ipotesi di sua modificazione, la cura e il rispetto dell’equilibrio istituzionale che regge la Carta. L’avvertenza vale anche in questo caso.

Il valore universale del sapere: “oi antropoi”..tutti gli uomini… (ma…)

Anche padre Aristotele, dopo avere dichiarato il logos ed il sapere come carattere di tutti gli uomini, è costretto a misurarsi con la determinazione storico sociale… il logos è di tutti gli uomini,certo, però chi più e chi meno: i barbari meno dei greci… gli schiavi meno degli uomini liberi… le donne meno degli uomini.

Sempre padre Aristotele collega tale declinazione con la abitudine e la dimestichezza nell’esercitare libertà e decisionalità…Massima per gli uomini liberi rispetto agli schiavi, per i greci rispetto ai barbari sottoposti al potere assoluto imperiale, per gli uomini (si sa…) rispetto alle donne. (Aristotele, Metafisica, I, 1). Chissà se gli ideologhi della società della conoscenza che invocano costantemente la necessità di investire (o spendere?) nella scuola (in questa scuola?) riescono a declinare, in questa fase storica, la medesima determinazione storico-sociale che Aristotele rielaborava, circa il valore assoluto del sapere come attributo dell’uomo.

Le forme e modalità di connessione tra istruzione (padronanza del sapere…) e struttura della formazione economico-sociale hanno sempre costituito il campo di declinazione e condizionamento delle strutture e delle modalità dell’istruzione. I Gesuiti iniziarono e rielaborarono la teoria e la pratica dell’istruzione come “sistema”, nella organizzazione dei loro Collegi (vedi la Ratio Studiorum, secolo XVI, ma c’è da imparare ancora oggi). Sapevano che il loro sistema scolastico serviva alla riproduzione delle elite di potere. Il loro insegnamento era fondato sulla padronanza della parola come condizione politica del comando. Si pensi alla didattica della disputatio che oggi sembriamo riscoprire con l’uso dell’ambiente digitale, come se fosse, appunto, una scoperta…

La costruzione dei veri e propri “sistemi” pubblici di istruzione che dunque coprissero un’area vasta di percorsi di formazione da quella elementare alla università, è parallela e intrecciata con la costruzione degli Stati Nazionali moderni. E i sistemi nazionali di istruzione pubblica ne sono sotto insiemi fondamentali. Tale sviluppo ha avuto il significato generale di accompagnare la nazionalizzazione delle masse (o se si preferisce la costruzione della cittadinanza su base statuale) pur realizzandosi attraverso fasi storiche, forme organizzative e culture diverse, che determinano i caratteri specifici degli Stati nazionali.

Potremmo, per comodità di ragionamento (altra cosa è l’analisi storica determinata), collocare tali processi assai diversi in una “matrice” che riporta le diverse forme di rapporto tra Stato e società civile (la costruzione della cittadinanza a ciò fa riferimento), in rapporto con la cultura e la “pedagogia pubblica” che caratterizza l’intervento dello Stato.

|

Rapporto Stato Società civile |

Pedagogia emancipatrice |

Pedagogia stabilizzatrice |

|

Modello Statalista |

Statalismo Emancipatore |

Statalismo Stabilizzatore |

|

Modello Societario |

Societarismo Emancipatore |

Societarismo Stabilizzatore |

Le celle della matrice, qui semplicemente riempite da etichette corrispondenti, potrebbero essere utilizzate per indicare diversi modelli nazionali, Così, pur scontando semplificazioni, il modello classico di statalismo emancipatore è quello della Francia costruita sulla esperienza della Rivoluzione.L’esempio di societarismo emancipatore potrebbe essere quello del modello anglosassone.

Lo Statalismo stabilizzatore richiama alla mente Bismark e le sue misure di creazione di primi elementi di assicurazioni sociali entro il suo modello autoritario. Il societarismo stabilizzatore potrebbe rappresentare le esperienze dei modelli scandinavi (In particolare la Svezia). Si rammenti che stiamo parlando comunque di forme dell’intervento pubblico e quindi dello Stato, che si esprimono e che sono espresse però da diverse “culture del valore pubblico”.

Lascio ai lettori l’esercizio di collocare entro la griglia, con tutte le sfumature possibili, l’esperienza nazionale del nostro Paese e le caratteristiche dello Stato costruito in quel processo di “nazionalizzazione” o di costruzione della cittadinanza. Mi limito ad invitare chi affronta l’esercizio a sottoporre a un corrispondente processo di decostruzione critica la categoria della privatizzazione che troppo spesso viene utilizzata, con effetto distorcente, nella polemica politica che riguarda invece forme diverse che l’intervento pubblico può assumere e dunque declinazioni diverse del medesimo valore pubblico, in contesti storico-sociali diversi.

Il richiamo alla declinazione fondamentale tra valore del sapere come valore assoluto dell’uomo e costruzione dei sistemi di istruzione, in parallelo alla costruzione degli Stati Nazionali, forse contiene qualche cosa di più di una faticosa analisi. Una domanda cruciale per chi oggi si occupa di scuola con qualche preoccupazione di prospettiva e di futuro: cosa e come cambia nel ruolo sociale e istituzionale dei sistemi nazionali di istruzione e nella loro organizzazione, nella fase storica di complessiva obsolescenza, o comunque radicale modificazione del ruolo degli Stati Nazionali?

Il valore dell’istruzione: valore d’uso e valore di scambio

La seconda mediazione che la costruzione storica dei sistemi di istruzione affronta nel declinare il valore del sapere e il diritto all’istruzione, è quella tra sviluppo economico e conoscenza.

I Collegi dei Gesuiti potevano darsi la funzione di riproduzione delle elite dirigenti legate alla costruzione delle strutture istituzionali e giuridiche del potere, tra trasformazione delle aristocrazie feudali e edificazioni statuali nazionali. L’istruzione dei Gesuiti non aveva rapporto con lo sviluppo economico, o meglio era “non connessa”. La progressiva integrazione tra sviluppo economico e conoscenza caratterizza invece fondamentalmente la costruzione dell’economia moderna e del succedersi delle diverse “rivoluzioni industriali”. Con l’affermazione e l’estensione progressiva del valore di scambio (il valore condizionato dai rapporti economici) della conoscenza stessa.

Dalla fase degli inventori delle origini, in particolare caratterizzata dall’uso produttivo di diverse forme di energia, alla fase degli ingegneri caratterizzata dalla costruzione delle macchine come protesi sostitutive del lavoro manuale, alla fase della costruzione delle grandi fabbriche moderne del modello tayloristico, vi è una estensione via via più funzionale del valore di scambio dell’istruzione che investe masse sempre più larghe.

Tale processo inoltre investe complessivamente l’enciclopedia dei saperi; non riguarda solamente quelli scientifici e tecnologici, ma quelli sociali e organizzativi. Riguarda per esempio tutti gli elementi culturali che fondano i processi di socializzazione: l’operaio massa della catena tayloristica deve avere almeno l’istruzione di base, non per le competenze operative, ma per favorirne l’integrazione sociale entro un modello che si estende dalla fabbrica alla città.

Solo una cultura attardata ad elaborare altri modelli (obsoleti) o comunque legata ad una industrializzazione tardiva, concentrata e disomogeneamente distribuita, ha potuto mantenere attuale nel tempo (fino ad oggi…) una superficiale dialettica tra cultura scientifica e cultura umanistica (in realtà “letteraria” che non è affatto sinonimo…). Basti pensare alle posizioni di Croce, maestro di più generazioni di intellettuali italiani, rispetto al sapere scientifico…

Per essere brutali: l’istruzione di massa non si sviluppa storicamente sulla spinta della affermazione del valore assoluto del sapere, e sulla interpretazione di esso come “diritto” entro gli istituti dello Stato, ma su quella potente del valore di scambio del sapere entro lo sviluppo economico, guidato e trascinato da quello industriale.

Affermazione brutale (per necessità di sintesi) sulla quale si preferisce sorvolare quando si denuncia il pericolo strumentale del condizionamento economico sull’istruzione e la scuola. Non che ciò sia irreale, ma non è effetto di congiura del capitale ma sta alla stessa origine dello sviluppo dell’istruzione di massa e dunque deve essere oggetto di analisi determinata e di politiche pubbliche specifiche, non di chiusura difensiva e conservativa.

Osservo con curiosità il successo culturale che ha presso gli innovatori la problematica delle competenze come novità didattica: ebbene competenza è proprio la rappresentazione del valore di scambio del sapere di una persona).

L’istruzione di massa è storicamente collegata allo sviluppo dei sistemi di welfare e di estensione del campo dei “diritti” da quelli “civili” a quelli “politici” a quelli “sociali” (giusto per usare la classificazione tradizionale di Thomas Marshall). Dunque i sistemi di istruzione, che nascono come sottoinsiemi dell’assetto istituzionale degli stati nazionali, si sviluppano ed estendono a livello di massa, come segmenti del welfare e dunque come “servizi” alla cittadinanza sociale.

Il loro assetto concreto è sempre il prodotto di questa doppia stratificazione (Istituzioni e produzione di servizi). Ma la combinazione di tale intreccio produce effetti assai diversi in contesti storici, sociali, culturali, politici specifici.

Nel nostro Paese, per esempio l’identificazione tra il sistema nazionale di istruzione e la Pubblica Amministrazione affida ad una macrostruttura di erogazione di servizi un diritto fondamentale come l’istruzione; l'istruzione è data in pasto alle norme, vincoli, procedure del diritto amministrativo (il “manuale operativo” maxweberiano).

L’estraneità e ostilità, prima ancora culturale che politico sindacale, ad affrontare problematiche “economiche” come efficacia, efficienza, valutazione dei risultati, nascono da un immaginario amministrativo che radica la propria funzione pubblica nella elaborazione di “atti” conformi alla norma, non nella produzione di servizi per il cittadino.

La terza rivoluzione industriale (microelettronica, biotecnologie, tecnologie della comunicazione e informazione di massa) e in parallelo la crisi dei modelli storici di welfare (crisi fiscale dello stato, dialettica tra universalismo dei servizi e distribuzione ineguale della ricchezza, ristrutturazione del welfare) che riflessi producono sui sistemi di istruzione di massa? Con quali categorie interpretative dobbiamo affrontare questa fase radicalmente diversa dal passato?

Possiamo continuare a elaborare una concezione ed una cultura per la quale l’assimilazione del sistema di istruzione alla Pubblica Amministrazione sarebbe una sorta di garanzia del suo carattere pubblico? Possiamo continuare ad alimentare tramite tale equazione il modello professionale per il quale il personale della scuola impegnato a “produrre” un servizio pubblico ad un diritto sociale è “funzionario dello Stato”?

Il “mestiere” del docente e del “dirigente scolastico”.

Sono già intervenuto nel merito per sottolineare la necessità e l’urgenza di superare, per la scuola e l’istruzione, il paradigma riduttivo della assimilazione alla Pubblica Amministrazione. Si vedano, su Pavone Risorse i miei “Un docente indaffarato” e “ Il dirigente scolastico, tra idealtipi e ricerca di status”. Provo a ripercorrere la riflessione, in connessione con i paragrafi precedenti, attraverso alcune sintetiche affermazioni.

Il lavoro del docente

- E’ un lavoro intrinsecamente “non ordinabile”. Non c’è, anche se si tenta sempre di definirlo, un “foglio di lavorazione” predefinito e riconosciuto. Non si pensi che la ricerca del “foglio di lavorazione” sia di fonte conservativa e autoritaria: la ricerca che investe la “didattica” sembra rielaborare in continuità “ricette” che ad ogni scoperta si propongono come risolutive (la didattica per obiettivi, per moduli, per unità di apprendimento, per competenze, le “indicazioni”… ogni volta si presenta un “come si deve fare..” e ogni volta dopo averle provate, si scopre che si tratta di ricette, utili, ma non risolutive).

-

E’ un lavoro con grandi spazi di autonomia individuale, ma che si eroga in una macro organizzazione collettiva che proceduralizza spazi, tempi, classificazioni del lavoro (sequenze temporali, spazi di erogazione, classi di concorso..). Sul piano organizzativo si invoca la necessità del carattere collettivo del lavoro scolastico, spesso dimenticandosi che tale affermazione costituisce il problema, non la soluzione.

- E’ un lavoro a bassa composizione tecnica e ad alta intensità di lavoro vivo. Il tasso tecnologico sta aumentando (tecnologie della comunicazione) e dunque il repertorio delle competenze richieste va accentuando la sua determinatezza. Ma il “cuore professionale” rimane legato, e probabilmente lo è organicamente, a caratteristiche individuali.

-

E’ un lavoro il cui prodotto non è “stoccabile” e immagazzinabile. Il prodotto non sono gli studenti (anche se qualche docente pigmalionico lo pensa), ma la relazione educativa. Per tale motivo non è riducibile al paradigma del risultato. La valutazione di tale lavoro (necessaria) deve tenere conto del fatto che il prodotto è una relazione, e dunque ogni tentativo di misura va considerato come una ipotesi di indicatore. La diagnosi valutativa non può ridursi alla misurazione. (Per belle che siano le griglie proposte).

Sussumere tale lavoro entro il paradigma amministrativo significa scambiare i contenitori (ore, cattedre, classi, classi di concorso) definiti formalmente con la forza del diritto amministrativo, per i contenuti, e la forma della norma con il carattere specifico del lavoro concreto. Al contrario, per i caratteri sopra sintetizzati, quella tipologia di lavoro dovrebbe esercitarsi all’insegna della flessibilità, creatività, adattamento operativo ai problemi da affrontare e risolvere.

Naturalmente la prigione del paradigma amministrativo è una prigione confortevole e protettiva: la rigidità normativa è anche presidio di diritti individuali che si riproducono entro le condizioni esterne che li definiscono. Le relazioni di lavoro vengono giuridicizzate. Contano di più i TAR e gli avvocati delle relazioni sindacali. E queste ultime spesso si adeguano.

A partire dall’inizio: dall’ingresso al lavoro. Le procedure di selezione iniziale di un lavoro con tali caratteristiche dovrebbero dotarsi di strumenti con forte ed efficace carattere predittivo delle effettive corrispondenze tra la persona in ingresso e la persona giusta al posto giusto.

Naturalmente la ricerca di strumenti di effettiva capacità predittiva sulla “persona giusta al posto giusto” è tutt’altro che semplice: ma è la problematica che in tutte le organizzazioni chi si occupa della selezione del personale deve affrontare spesso con pena e incertezza. Per la Pubblica Amministrazione basta invece una prova di concorso, anonima e formale…una e per sempre.

Credo che l’elencazione precedente, nella sua schematicità sia sufficiente ad indicare l’ambiguità sostanziale che caratterizza l’affermazione del carattere pubblico del lavoro docente connesso alla appartenenza alla PA e che tale richiamo necessiti sempre di ulteriori e più approfondite declinazioni. In particolare quando a tale affermazione si connetta quella di valori come quello della libertà di insegnamento e dei diritti individuali del docente.

Il lavoro del Dirigente scolastico

- Il DS è un dirigente pubblico. Come tale è “inquadrato” in una norma comune a tutta la dirigenza amministrativa (DLGS 165/2001), sia pure occupandone (per ora) un capitolo specifico. La disciplina di tale normativa, è fondata sul profilo (supposto) di un Dirigente della P.A in senso stretto, lasciando sullo sfondo, come specificazioni aggiuntive, i caratteri specifici delle amministrazioni pubbliche di appartenenza (dai diversi Ministeri, alla Sanità, alla scuola…).

L’aspetto curioso ma rivelatore di tale “semplificazione” e sottovalutazione delle specificità settoriali, è che i Dirigenti strettamente amministrativi sono la netta minoranza dei dirigenti pubblici. Si chiede dunque al composito universo di professionalità reali di questi ultimi, di adeguarsi con forza di legge al profilo di fondo di una minoranza esigua.

- Il DS è un dirigente orientato al “prodotto”. Non è responsabile della produzione di un atto amministrativo “perfetto”, ma di un servizio offerto ai cittadini come risposta ad un loro diritto fondamentale (l’istruzione).

Dunque il lavoro del Dirigente Scolastico si misura con la capacità di ottimizzare la combinazione dei fattori disponibili alla sua organizzazione in relazione a tale produzione: lavoro, risorse economiche e materiali e la combinazione tra il primo e le seconde (lo sviluppo organizzativo). La qualità e le caratteristiche intrinseche di tale prodotto costituiscono il contenuto della sua azione dirigenziale. Se dovessi fare un confronto con il settore sanitario: il Dirigente Scolastico non è il Direttore di una Azienda Sanitaria, è un Primario.

- Il DS è un dirigente orientato alla gestione del personale, e con un basso tasso di gerarchia. Nella combinazione delle risorse disponibili alla sua organizzazione, quella costituita dal lavoro vivo è nettamente dominante. Un Dirigente del Ministero può assumere decisioni che investono migliaia di persone, ma lavora quotidianamente con un ristrettissimo numero di collaboratori.

Un Dirigente Scolastico deve al contrario presiedere e governare un intenso repertorio di scambi interpersonali decisivo per il buon funzionamento della sua organizzazione, e con una ristretta disponibilità di “comando autoritativo”.

- Il DS è un Dirigente responsabile del “prodotto finale” offerto dal sistema di istruzione. Il suo lavoro, pur in un non risolto contesto di autonomia, è posto a conclusione di una catena di comando amministrativo che presiede alla comune “ragione sociale” del sistema scuola.

Ma il suo lavoro è legato al prodotto finale e dunque nel rapporto diretto con i cittadini ed il contesto sociale e della comunità locale. E’ dunque vincolato ad una doppia “rendicontazione” sia verticale che orizzontale. Si tratta di una contraddizione, in parte comune a tutti i dirigenti di servizi pubblici, ma che nel caso dell’istruzione risente pesantemente della assimilazione diretta del settore al paradigma della amministrazione dello Stato.

L’ambiguità dei riferimenti costituzionali

Credo che nei punti precedenti vi sia materiale sufficiente per una discussione “vera”, fondante della necessità di recuperare la specificità del Sistema di Istruzione, sia sotto il profilo organizzativo che per quello della gestione del personale, a partire da una doppia esigenza: la affermazione e concretizzazione operativa del “valore pubblico” e lo “sganciamento” funzionale e normativo dal paradigma della Pubblica Amministrazione (e se accantonassimo definitivamente il DLGS 165/2001?) e della uniformità del “Pubblico Impiego”.

Vorrei però richiamare, anche a fronte di continui ricorsi ai valori costituzionali, l’ambiguità intrinseca delle affermazioni contenute nella Carta in riferimento alla Pubblica Amministrazione e a coloro che vi operano. Sono, come è noto le seguenti

- I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. (art. 95). Qui si sovrappone responsabilità politica (del Ministro, dunque del Governo) a responsabilità amministrativa. Parrebbe delineare una P.A. servente come in modello anglosassone. (Yes minister..)

-

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità della Amministrazione (art. 97) La affermazione precedente viene corretta: è la legge a determinare l’organizzazione in nome del buon funzionamento e della “imparzialità”. Come ovvio la “forza di legge” va oltre ed è altra rispetto alle responsabilità politiche.

- I pubblici impiegati sono al servizio della Nazione (art. 98) Si introduce un riferimento ulteriore, nè il Ministro, nè la norma, ma la Nazione. Si badi: non al servizio dei cittadini. Nella Carta quando si voglia indicare la dimensione collettiva si usano termini come “lo Stato”, i cittadini, oppure, più spesso “la Repubblica”, rarissimamente (credo solo due volte) si usa il termine Nazione. Ma in tale contesto cosa è “la Nazione”?

-

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. (art. 54). Qui si ci si rifà a istanze di dimensione etica (dovere e onore). Si aggiunge non a caso la misura del giuramento. Ricordo che fino alla metà degli anni ‘70 le immissioni in ruolo della scuola prevedevano la “promessa solenne” e, superato l’anno di prova, “il giuramento”. (Ho fatto entrambi). Fu abolito con lo sviluppo della dimensione contrattuale dei rapporti di lavoro. Eppure, alcuni che operano nella scuola, pensano a sé stessi come a “funzionari dello Stato”.

Difficile, francamente, recuperare coerenza e omogeneità in tali affermazioni. E d’altra parte appare inevitabile che i padri costituenti, spesso nati e cresciuti nell’ordinamento dello Stato liberale, e avendo vissuto la tragedia deformante del fascismo (con le modificazioni materiali introdotte da esso nel ruolo dello Stato, per esempio nell’ economia) non fossero in grado di delineare affermazioni preveggenti lo sviluppo successivo dei ruoli della P.A.

Mi pare evidente la non esaustività dei richiami alla Costituzione in tale materia. Ci sarebbe molto da fare, anche ribadendo la fedeltà alla Carta, che non può funzionare da paravento di istanze politiche e di interessi particolari, per legittimi che siano.