1946-1959: Il Calzaturificio Monzese

III edizione – maggio 2024

Il nonno Alessandro negli anni 30 ad una manifestazione del corpo bandistico di Villasanta di cui è stato a lungo Presidente.

Il Calzaturificio Monzese è stato fondato da mio nonno Alessandro nel 1915 e, a partire dal 1946, è stato gestito da mio padre Alfredo.

Il capostipite, il nonno, cavalier Alessandro Cereda (1878-1953), aveva messo in piedi la fabbrica grazie alla esperienza fatta precedentemente in alcune fabbriche milanesi, dopo aver lasciato il mondo contadino della cascina Pappina di Arcore (la cascina dei Cereda). Il primo nipote maschio per discendenza maschile, mio fratello Sandro (norto nel 2013), portava il suo nome, come si usava allora.

Aveva sposato, in sequenza, due sorelle (Viganò, provenienti dalla Folletta). Dal primo matrimonio erano nate due femmine (la zia Linda e la zia Giovanna) e, dopo la morte della prima moglie, come usava allora, si era risposato con la sorella minore della defunta, la nonna Elisa (1888-1963). Da questo matrimonio nacquero la zia Fiora, futura suora canossiana e l’erede maschio, il mio papà (1914-1995).

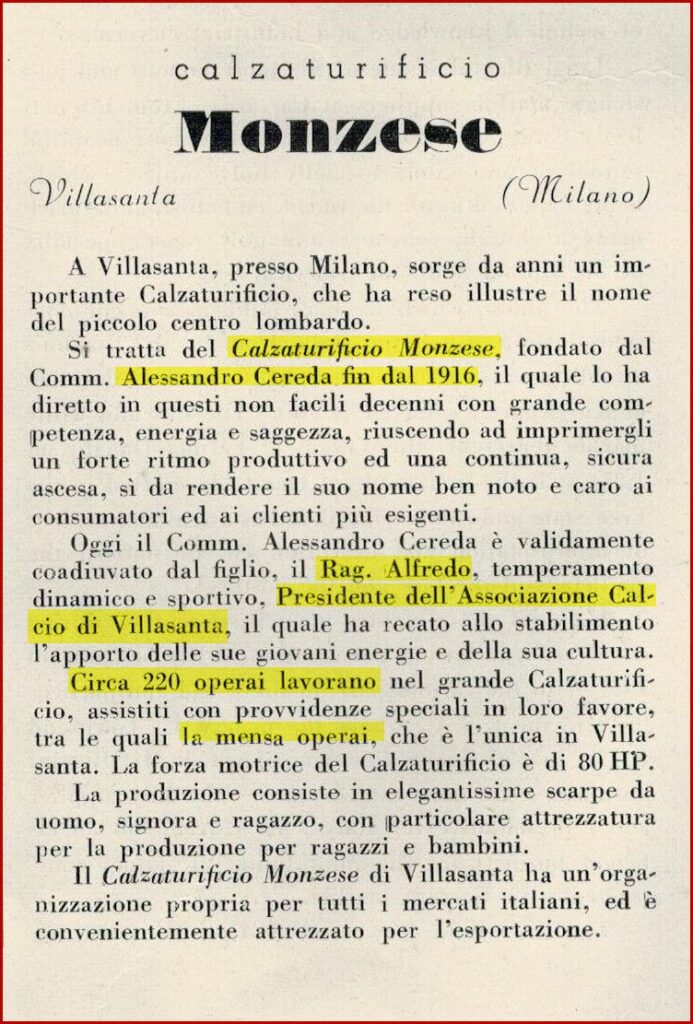

una pubblicità del 1948

A Villasanta è stato per molti anni presidente e mecenate del corpo musicale. L’attuale sede della banda è stata ricavata da un capannone, adiacente alla fabbrica, donato dal nonno e in cui, durante la guerra, erano ospitate la mensa popolare e quella per i lavoratori.

Di lui non ho tantissimi ricordi visto che è morto quando non avevo ancora compiuto 7 anni e quando morì per un cancro allo stomaco, contro cui combatteva da molti anni nutrendosi di cajada (il latte fermentato fatto in casa), io e i miei fratelli Sandro e Fabio eravamo stati allontanati ed eravamo nella casa contadina a Nava (in alta Brianza) insieme alla Elena, la Tata di famiglia, che era originaria di quelle parti. Ci vennero a prendere per il funerale. Come racconto nel capitolo dedicato alla casa di via Mazzini, dopo la morte del nonno, la sua camera, in cui fu allestita la camera ardente, per me divenne un tabù.

la famiglia

cartolina postale intestata

La spartizione dell’asse ereditario fu fatta dal nonno: alle due femmine di primo letto venne comperato un negozio di scarpe (a Villasanta alla zia Giovanna e a Cusano Milanino alla zia Linda) mentre i rispettivi mariti (lo zio Alessandro Locati e lo zio Pietro Beretta) vennero messi in azienda con posizioni di responsabilità.

Il nonno aveva l’ambizione del capostipite. A Natale si teneva il pranzo di famiglia con l’intera famiglia allargata e ne sono testimonianza le numerose fotografie di gruppo nel cortile di cemento tra la palazzina degli uffici e la fabbrica. In quelle foto io e Sandro, i primi due nipoti maschi della discendenza Cereda, siamo in braccio a lui o al suo fianco. E’ stato lui a far realizzare in cimitero la cappella gentilizia dei Cereda dove ci sono la bisnonna, il nonno, con la prima e seconda moglie, la zia Fiora, il papà, la mamma e lIlaria la figlia di mio fratello scomparsa a fine secolo in un incidente d’auto.

La famigli allargata nella casa di Magreglio nel 1951 . La mamma ha in braccio Fabio. In prima fila la nonna Elisa, il nonno Alessandro che tiene in braccio Elio (nipote della zia Linda), Sandro e io. Ci sono anche le due famiglie delle due figlie (zia Giovanna in Locati e zia Linda in Beretta con mariti e figli). I 4 Locati sono già al completo: Giancarlo, Luigi, Franco ed Enzo in prima fila

La fabbrica nel periodo della guerra è arrivata a dare lavoro a circa 300 persone e, quando è stata chiusa nell’autunno del 1959, aveva all’incirca 150 dipendenti equamente distribuiti tra uomini e donne. La chiusura è avvenuta mediante concordato preventivo (l’ultimo step possibile prima del fallimento) in una situazione di grave sofferenza finanziaria.

Non mi sono mai fatto una idea precisa delle ragioni dell’insuccesso, in famiglia si parlava male delle banche, ma io penso che mio padre fosse troppo buono e troppo poco attento alle innovazioni di processo per farcela. Era un altruista, molto filantropo e sarebbe stato un generoso miliardario, se lo fossimo stati. Ma non eravamo miliardari bensì esponenti della media borghesia produttiva.

Quando la fabbrica ha chiuso, papà aveva 45 anni ed è stato in grado di reinventarsi un lavoro, prima procacciando forniture calzaturiere per il settore pubblico e poi facendo il sub agente di assicurazionie Fatto sta che è riuscito a mandare avanti una famiglia con 5 figli maschi facendoci studiare. Mio fratello Sandro faceva la I liceo scientifico, io la III media e Marco, l’ultimo della nidiata, era appena nato. La mamma, che tutte quelle gravidanze non le aveva mai amate, ripeteva sempre la risposta del nonno Alessandro alle sue rimostranze: ti pensich no, che ai me nevut ghe pensi mi.

la casa e l’ingresso alla ditta alla partenza del funerale del nonno

Gli anni dal 60 al 64 sono stati quelli più duri perché, per evitare il fallimento, furono messe nel calderone tutte le proprietà immobiliari, comprese quelle della nonna, e nel 1963 lasciammo la vecchia casa di via Mazzini in attesa di essere demolita insieme alla fabbrica per farci dei condomini.

I condomini li hanno fatti mentre, sull’angolo dove c’era il circolo-osteria dei Reduci è rimasto un pezzo di muro dipinto di blù dove c’era la camera da letto di noi cinque.

Il trasloco coincise con la morte della nonna Elisa che aveva sempre vissuto con noi. Ricordo le cene con una tavolata di otto persone e l’arrembaggio per aggiudicarsi una fetta di prosciutto cotto. Per fortuna c’era il pane e negli anni caldi ne mangiavamo 3 chili al giorno a partire dalla prima colazione quando i tre lupetti Sandro, Claudio e Fabio mangiavano delle tazzone di Caffè e Latte con dai tre ai cinque panini a testa, tanto per fare il fondo e reggere sino all’ora di pranzo.

la fabbrica

Ma facciamo un passo indietro. La ditta era formata da più parti con ingresso principale in via Mazzini dal 41 al 47, in pieno centro a Villasanta. Sul fronte strada c’erano, al piano terra, gli uffici e al primo piano la nostra casa come si vede in questa foto dei funerali del nonno. Dietro il carro funebre si intravvedono i parenti stretti e Ugo Saini, il capo-operaio che dirigeva la produzione.

Al di là del portonec’erano il cortile, la fabbrica vera e propria e, sul fondo un giardino, che confinava con i prati dei candeggiatori. Ve la voglio descrivere con gli occhi un ragazzino di dieci anni, con tutte le inesattezze ma anche le percezioni di allora.

Si entrava dal portone carraio (quello parato a lutto nella foto) perché tutti gli altri ingressi sul fronte strada erano chiusi da saracinesche, mentre, nel portone carraio in legno, era ricavata una porticina per l’ingresso pedonale. A sinistra c’erano gli uffici, compreso quello di papà, a destra gli spogliatoi dei dipendenti che, ad un certo punto, vennero affittati alla Banca Popolare di Milano per l’apertura della sua filiale di Villasanta. In quella occasione l’ingresso degli operai fu spostato, insieme agli spogliatoi, sull’ingresso carraio di piazza Daelli (si entrava dal secondo cortile della curt di mort).

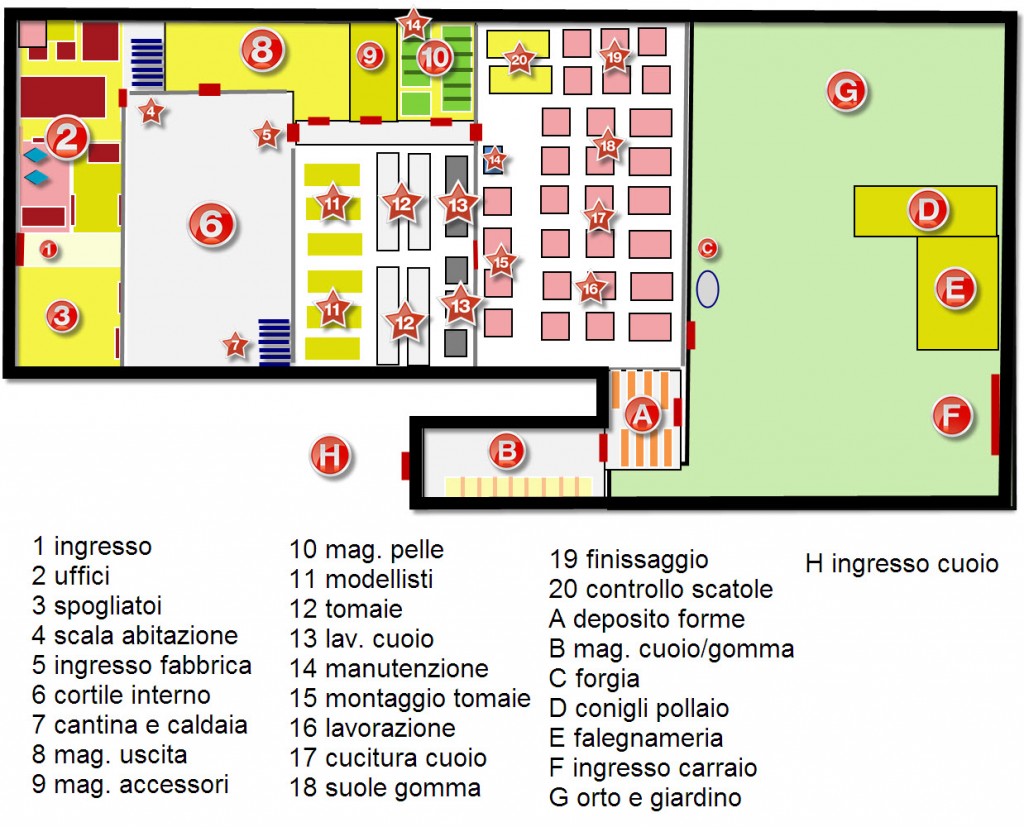

Planimetria della fabbrica ricostruita da me – con i numeri i reparti e con le lettere gli annessi

La fabbrica era, grosso modo rettangolare anche se poi si divideva in zone corrispondenti alle diverse fasi della produzione. Per quanto mi ricordi l’altezza del capannone era di una decina di metri con pilastri di sostegno qua e là e un tetto in cui le zone con le tegole si alternavano a stecche con finestre a vasistass come si usava una volta nei capannoni industriali per dare luce e garantire l’areazione.

Il pavimento era di cemento e, in alcune parti, piastrellato con quadrati grigi a loro volta fatti di quadrati più piccoli. Quando la banda musicale ha inaugurato la sua sede ristrutturata ho ritrovato, nell’ingresso, quel pavimento conservato in originale e mi sono tornate in mente le gare domenicali, tra fratelli ed amici, a spingere in velocità i carrelli usati per il trasporto dei semilavorati su quei pavimenti piuttosto scivolosi per via degli anni di deposito delle cere usate per la finitura delle scarpe.

gli uffici

Gli uffici erano tre: la stanza principale dove lavoravano gli impiegati (quattro o cinque), tra cui la mamma, quello di papà dove si trattavano gli affari e un terzo locale utilizzato come luogo di attesa e passaggio dove come vedremo si svolgeva il rito della quindicina.

macchina da scrivere continental

Dell’ufficio principale ricordo un tavolone centrale (grande, ma proprio grande), la scrivania del capufficio (Virginio Spreafico), e le postazioni con le macchine da scrivere nere, della Remington, dell’Olivetti e della Continental.

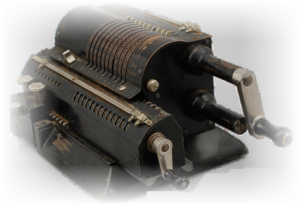

Le calcolatrici erano le Divisumma della Olivetti che consentivano di fare le moltiplicazioni oltre alla addizione e sottrazione, ma c’era ancora una macchina di quelle con il cilindro rotante e la manovella. Mi ricordo che, con regolarità, veniva un signore della Zorloni di Monza, che con pennellini, aspirapolvere, olio e petrolio faceva le manutenzioni a quei gioielli di meccanica.

macchina da calcolo meccanica per somme, sottrazioni e moltiplicazioni

Quei signori avevano delle valigie nere con attrezzi e pezzi di ricambio di ogni genere che mi affascinavano. Ero colpito dalle attrezzature ma anche dal modo di lavorare, dalla precisione e dalla pulizia.

Non esistevano le fotocopiatrici e tutta la contabilità veniva fatta a mano su dei grandi fogli scrivendo con le matite copiative e la carta blu a ricalco con cui si facevano tre o quattro copie. Lo stesso valeva per le copie a macchina; in quel caso si usavano la carta carbone nera in formato A4, mentre le copie si facevano sulla carta velina.

In questa immagine del 1944 vediamo uno scorcio dell’ufficio con il rappresentante per la Liguria, il signor Boffa insieme a Lina Sora (che avrebbe sposato il fratello minore di Guerino, Fortunato), mia mamma in procinto di sposarsi e un’altra impiegata storica (Nella). Si noti il mobile classificatore dove si infilavano le cartelline e sullo sfondo la scrivania del capufficio.

I telefoni erano di quelli neri piuttosto grandi ed avevano sul davanti dei pulsantini bianchi, piccoli, che servivano per chiamare gli interni (l’ufficio di papà, il magazzino, la casa). Il nostro numero era il 3526, me lo ricordo ancora e ci rimase anche quando la Stipel passò alla numerazione a 5 cifre mettendoci un 2 davanti. Di recente ho scovato una vecchia carta intestata della prima ditta (che di chiamava Cereda&Bocacccini) in cui manca anche il primo 3 e il telefono era 526.

La sera, quando gli uffici chiudevano un commutatore trasferiva le chiamate in casa. In uno scaffale sul lato verso la via Mazzini, era giacente e abbandonata tutta la vecchia attrezzatura telefonica egli anni 40: il centralino elettromeccanico e degli ovetti neri di bachelite (a forma di proiettile o di siluro) grandi una ventina di centimetri che venivano usati per le comunicazioni interne. Ho il rammarico di non averli salvati insieme a quei bellissimi cavi ricoperti di seta nera.

La sera, quando gli uffici chiudevano un commutatore trasferiva le chiamate in casa. In uno scaffale sul lato verso la via Mazzini, era giacente e abbandonata tutta la vecchia attrezzatura telefonica egli anni 40: il centralino elettromeccanico e degli ovetti neri di bachelite (a forma di proiettile o di siluro) grandi una ventina di centimetri che venivano usati per le comunicazioni interne. Ho il rammarico di non averli salvati insieme a quei bellissimi cavi ricoperti di seta nera.

Nel tavolone c’erano dei grandi cassetti con il materiale di cancelleria. MI ricordo che, in quello dei timbri (vicino alla cassaforte), oltre a vecchi sigilli in ottone e alla ceralacca, rimase per molti anni un sacchetto di stoffa pieno di proiettili di rivoltella; poi un giorno sparirono. Non ho mai saputo perché stessero lì e chi li fece sparire. Lo stesso vale per un mitra che stava in uno dei due bagni della casa, occultato sotto una credenza. Su questo punto i miei ricordi sono molto sfumati perché penso si riferiscano a quando avevo 4 o 5 anni.

una cambiale

Nello stesso cassetto c’era anche il raccoglitore dei francobolli e delle marche. Non esisteva l’IVA, ma c’era l’Imposta Generale sulle Entrate (IGE) che costringeva ad applicare marche da bollo di tutti i valori in ogni dove. Mi ricordo che un impiegata andava regolarmente dal tabaccaio e in posta con la distinta di marche e francobolli che si comperavano a fogli e poi bisognava conservare in maniera ordinata. Oltre alle marche c’erano due strumenti contabili a garanzia del pagamento: le cambiali (firmate dal debitore) che avevano un bollo prestampato a seconda del valore del debito (e dunque anche per le cambiali in bianco c’era il suo raccoglitore) e le tratte titoli emessi dal creditore su cui si applicava manualmente la marca.

Con tutto quel via vai di cose da incollare e di fogli da girare, la spugnetta bagnadito era uno strumento d’uso comune anche perchè era sconsigliabile usare la saliva, visti gli effetti delle matite copiative che spandevano il blù appena le bagnavi. Lo scotch non era stato ancora inventato e la carta incollante (di chamava così) stava su rotolini che dovevano essere bagnati prima di applicarla. C’erano già le graffettatrici della Zenith ma, a differenza di quelle di oggi erano nere e in metallo pesante. Due di quelle, salvate dal trasloco, le ho ancora.

Era appena stata brevettata la penna biro, ma si usavano ancora le penne con il pennino da intingere (il gobbetto, il campanile, …) e le stilogafiche. Dunque, su ogni posto di lavoro c’erano il calamaio e il tampone con la carta assorbente.

Il conte Ugolino nella Divina Commedia illustrata da Gustavo Dorè

Dell’ufficio di papà ricordo una zona con poltrone e divani per gli incontri con grandi clienti, rappresentanti e fornitori, una vetrinetta con esposti gli ultimi modelli della produzione e una grande scrivania nei cui sportelli papà metteva i grandi libri illustrati e rilegati, magari in pelle, che regolarmente comperava da amici o piazzisti di passaggio e che poi rimanevano lì.

Si dividevano in tre categorie: la Bibbia, la Divina Commedia e le opere di storia, con preferenza a quelle agiografiche del ventennio trascorso (tra cui una storia della rivoluzione fascista di Chiurco in 6 volumi che mi sono tenuto io). Su Bibbia, Divina Commedia e Gerusalemme Liberata impazzavano le illustrazioni di Gustavo Dorè.

Nel terzo locale si svolgeva uno dei riti che mi sono rimasti impressi, la consegna delle buste paga. Non ricordo se le buste paga venissero preparate in ufficio o arrivassero dalla banca sulla base di una distinta. ma comunque, ogni 15 giorni, mi pare il sabato mattina, c’era il pagamento della quindicina.

La mamma, la Nella o la Lina si mettevano in ufficio dietro un finestrino che dava sul terzo locale con una grande scatola di cartone. Da lì venivano chiamati gli operai, per numero e questi ritiravano la loro busta con il danaro in contanti. Mi ricordo che aspettavamo, con la cretinaggine tipica dei bambini, la chiamata della numero 100, perché si trattava di una donna che oltre ad avere un numero rotondo era rotonda del suo. Dai mamma chiama il 100.

Il cortile

1952, mio fratello Fabio impara ad usare il triciclo rosso che avevamo già usato Sandro ed io

Il cortile rettangolare era di cemento con al centro un tombino di scolo delle acque; nei giorni festivi e la sera era il nostro regno per giocare sotto gli occhi della mamma che ci controllava dalla ringhiera. O era vuoto o ci stavano un paio di macchine della ditta, una Fiat giardinetta e una Fiat 1100. In questo cortile ho imparato a usare il triciclo di ferro che poi passò a mio fratello Fabio, ad andare in bici con e senza rotelle, a giocare a tennis. Tra il 60 e il 62 e ho trafficato intorno ai primi motorini (sicuramente un Motom 4 tempi), quando la fabbrica era ormai chiusa ma noi si viveva ancora lì.

Di fronte alla casa e agli uffici c’era la fabbrica, a sinistra la scala che portava di sopra, dove abitavamo. Di sopra e da basso (da sura e dabass) erano due assoluti, come, con riferimento a Villasanta, insu e ingiù. Il confine tra le due zone di Villasanta era costituito da via Garibaldi ed era un confine vero perché segnava a nord il comune di Villa San Fiorano (inzö) e a sud la frazione La Santa facente parte di Monza (ingiö) prima della fondazione di Villasanta nel 1929 con l’accorpamento de La Santa a Villa San Fiorano.

In fondo al cortile, sulla destra, oltre alle rastrelliere coperte per le bici degli operai, c’era una grande botola metallica rettangolare che copriva una scala da cui si poteva scendere in una grande cantina in cui c’era la caldaia a nafta che riscaldava casa e fabbrica. A fianco della caldaia c’era un locale pieno di confezioni da 1 kg di carne in scatola americana rimasta dalla guerra e che davamo da mangiare al cane da guardia: la Tecla.

A me sembrava un cane molto cattivo, ma probabilmente non lo era. Il problema era che di giorno rimaneva legata alla catena corta vicino alla sua cuccia dietro la fabbrica e la sera veniva agganciata a una catena più lunga collegata ad un filo orizzontale teso in alto, nel cortile carraio. Lì faceva il suo mestiere di cane da guardia correndo avanti e indietro per tutta la notte. Sarà stata la Tecla o no ma non ho memoria di tentativi di furto.

I magazzini

Di fianco all’ufficio principale, nell’andito da cui partivano le scale per il piano superiore c’era una latrina a disposizione dell’ufficio, con la turca e un lavandino da cui uscivano puzze di cui conservo il ricordo nonostante venisse pulita e lavata ogni giorno (d’altra parte non c’era riscontro d’aria). Dopo la scala che portava a casa, c’era l’ingresso al magazzino dei prodotti finiti (8) con un primo locale dedicato a imballaggio, movimentazione e ufficio e un locale posteriore, che comunicava con il corridoio della fabbrica, dove c’era il magazzino vero e proprio con tanti scaffali e tavoli pieni di scatole bianche con l’etichetta del calzaturificio e le informazioni essenziali sul contenuto (modello, colore, numero, …).

Le scatole vuote arrivavano con regolarità dallo Scatolificio Ambrosiano di Carnate. Era una festa vedere quelle decine di pile di scatole di cartone con il coperchio, tenute insieme da una corda. Le scatole venivano messe temporaneamente nella zona dove si conservavano le forme di legno necessarie alla costruzione della scarpa e prelevate man mano per collocare i prodotti finiti incollandoci l’etichetta.

Guerrino nel 1934 (aveva 21 anni) in ginocchio con un gruppo di villasantesi all’autodromo di Monza

In magazzino sono transitati parenti stretti, come mio cugino Franco Malacrida del Taboga, Guerrino Cereda della Pappina (primo cugino di mio padre). Guerrino (Gueren) era un cugino molto speciale e, nel 1953, sposò una mia prima cugina da parte di madre, Ester, la figlia maggiore della zia Amelia. Il rapporto è poi continuato perché nel 1963 anche loro (che prima abitavano nel cortile della Pesa di piazza Daelli) si sono trasferiti nel condominio di via Monte Sabotino, sullo stesso pianerottolo nostro (parenti doppi e contigui con le abitazioni).

Oltre ai parenti c’erano le persone di fiducia, come Stefano, l’autista figlio di un capomastro che, ironia della sorte, ha costruito il condominio dove siamo andati ad abitare nel 1963 quando venne abbattuta la casa di via Mazzini , o come il factotum della fabbrica, Romeo Penati una brava persona poco acculturata che si faticava a comprendere perché parlava solo in dialetto e si mangiava le parole.

Romeo aveva una caratteristica testa ad uovo, ma asimmetrica. Suo figlio Mario era l’amico del cuore di mio fratello Fabio e per via della testa, identica a quella del padre venne chiamato Rumeèn (piccolo Romeo) e il soprannome gli è rimasto per tutta la vita. Romeo seguiva gli imballaggi negli scatoloni e quelli nelle casse di legno (spedizioni per l’estero via nave). Le pratiche d’ufficio del magazzino erano seguite da Elvira, una impiegata che mia moglie ha reincontrato al centro anziani e ricorda con affetto noi piccoli Ceredini.

Se, invece di andare in magazzeno, entravi in fabbrica dal portoncino di ingresso ti trovavi davanti un corridoio largo un paio di metri e lungo una ventina. A sinistra c’erano il magazzino prodotti finiti di cui ho già detto e poi, uno di seguito all’altro, il magazzino della minuteria governato da mia cugina Rosanna (del Taboga) e quello delle pelli (un po’ più largo di quello della minuteria) che era il regno dello zio Alessandro (il marito di una delle sorelle di mio padre).

Nel magazzino della minuteria (9) c’era di tutto, ma proprio di tutto. Era molto stretto e lungo con uno sportello davanti alla porta per ricevere le richieste dalla produzione e consegnare ricambi e materiali di consumo. Dopo la porta c’era un tavolinetto per il disbrigo delle pratiche d’ufficio e poi due lunghi scaffali con tanti cassetti profondi 50 cm e con un fronte di 15×15. Mi sono sempre chiesto se, almeno la Rosanna, sapesse nei dettagli cosa c’era dentro perché anche se, come in ogni magazzino, si facevano il carico e lo scarico, c’erano cassetti che, così a naso, non venivano movimentati da anni.

Rocchetti e spolette della Cucirini 3 stelle

Ci andavo a trafficare di nascosto la domenica: tanti rocchetti di filo per le tomaie e di filo per le suole della Cucirini Cantoni e della Gubra, le cere di tutti i colori, la pece per la corda delle cuciture delle suole, le vernici per tintura e per finitura, i nastri, i sottopiedi, il guardòlo (la striscia di cuoio che serve ad unire la tomaia al sottopiede), le stringhe, le colle, i solventi con quel profumo intenso e buono, l’acetone, i rotoli di carta vetrata di tutte le gradazioni per le frese, i tacchi da donna, i pennelli, le lame di ricambio e i coltelli per rifilare il cuoio, i ferretti salvapunta e salvatacco, le pinze di ricambio, e poi la semenza.

la sumensa

Si diceva sumensa e ho sempre pensato che fosse un modo di dire dialettale e si dovesse invece dire chiodini, visto che di quello si tratta; chiodini di tutte le dimensioni e forme, color ferro, rame, ottone, bronzo. Invece no, ho preso atto che nei calzaturifici artigiani la chiamano proprio semenza. La semenza stava in scatoloni di cartone 10x10x40 e a, seconda delle misure e della finitura, veniva prelevata a peso o a scatole.

Questi chiodini servono, quando si fabbricano le scarpe a mano, a fissare la tomaia sulla forma di legno tendendola bene in modo che assuma la forma finale e prima di unire la tomaia al sottopiede, a sua volta piazzato sotto la forma.

Per una singola scarpa di chiodini ce ne vanno almeno una quarantina, si usano e alla fine si levano e si buttano via. Solitamente durante il lavoro si tengono in bocca per velocizzare le operazioni, come vi capiterà di aver visto fare anche dai calzolai e, a fine lavoro, prima di cucire e applicare la suola, si levano con una specie di cacciavite intagliato (il leva sumensa).

imbastitura della scarpa con uso della sumensa

Il magazzino delle pelli (10) era uno dei luoghi preferiti da noi bambini. Lo usavamo come nascondiglio quando si giocava a nascondersi. C’erano delle grandi scaffalature di legno a più piani su entrambe le pareti con dei box profondi un paio di metri e con un imbocco di 2×1 in cui veniva messo il pellame in attesa dell’utilizzo.

Le pelli generalmente erano arrotolate su se stesse e poi legate con dei nastri colorati ma, in alcuni casi, venivano conservate distese. I box erano intercomunicanti e dunque si riusciva a passare dall’uno all’altro mentre chi stava sotto cercava di individuarci.

C’erano il vitello, il mezzo vitello, lo scamosciato, la vernice (la pelle tutta lucida per le scarpe da sera), il coccodrillo, il pitone ma penso che, in realtà fosse tutta pelle di vacca, opportunamente trattata, che veniva prevalentemente dalle concerie del vicentino e della Liguria. I colori di base erano il nero e il marrone, ma per modelli particolari, c’era un po’ di tutto, oltre alle fodere rigorosamente color coloniale.

Nel magazzino delle pelli c’era una macchina abbastanza avvenieristica per quei tempi, o almeno così sembrava a me. Era una taglierina a pantografo. Mentre l’operatore (il Franco Pilotti) seguiva con una punta il contorno di un disegno, a valle la macchina tagliava del cartone molto duro dello spessore di 3 o 4 millimetri dandogli la forma della tomaia. Lo zio Alessandro, aiutato da un altro disegnatore, produceva i disegni su carta e, da questi, la macchina produceva le dime per gli operai addetti al taglio che incidevano il pellame con dei taglierini molto affilati, seguendo il contorno.

da sinistra lo zio Alessandro Locati, lo zio Pietro Beretta, il figlio Luigi e papà che piange in ginocchio durante la cerimonia per il funerale del nonno

Lo zio Alessandro era il marito della zia Giovanna (classe 1908) e ai suoi tempi doveva essere stato un personaggio molto particolare: un bell’uomo, alto e brizzolato; prima della guerra alternava il lavoro in fabbrica alla sua vera passione, la musica.

Suonava il violoncello, ma se la cavava bene anche con la batteria e infatti, nella banda, suonava il tamburello. Aveva un senso del ritmo eccezionale e lo sentivi sempre canticchiare romanze d’opera e tambureggiare con le dita. Nel periodo in cui mi è capitato di frequentarlo un po’ mi raccontava della sua seconda attività, negli anni 30, nel giro dell’operetta e del teatro di rivista e capivi che quella era la vita che avrebbe voluto fare.

Non ho mai approfondito come la faccenda si conciliasse con la zia Giovanna che era una donna un po’ bacchettona, ma soprattutto rigidissima sul piano del costume e della morale.

Ha suonato nella banda musicale di Villasanta fino ad 80 anni e, anche dopo, seguiva la sua banda con passione. E’ arrivato sin quasi a 100 anni e, ormai in carrozzina per l’amputazione di un piede, appena ce n’era l’occasione si faceva portare dai suoi amici della banda.

In fabbrica, oltre a seguire il magazzino delle pelli dirigeva il comparto dei modellisti e dei tagliatori che portavano il camice bianco o l’avaiana color coloniale. I nuovi modelli, per il campionario che si faceva due volte l’anno, uscivano dalle sue mani ed era lui a raccogliere i suggerimenti da parte dei rappesentanti.

In una posizione un po’ defilata, ma facilmente accessibile dal montaggio, c’era il deposito delle forme (A). Le forme sono delle sagome in legno molto duro (credo che fosse faggio o castagno) con la forma del piede. In un calzaturificio ce ne devono essere tante perché ne serve una per ogni scarpa destra e sinistra e per ogni numero, oltre alla distinzione tra pianta larga e pianta stretta.

La forma è il supporto intorno a cui viene materialmente costruita la scarpa e la si toglie solo alla fine del finissaggio quando la scarpa è pronta da inscatolare e sono state fatte anche le ultime finiture come la stiratura o la eliminazione di grinze e difetti. C’erano tanti scaffali alti un paio di metri, con ripiani ogni 30 centimetri e gli scomparti, uno per ogni forma.

fogli di cuoio

Dal locale delle forme una porta con uno scivolo per agevolare il movimento dei carrelli portava al magazzino del cuoio (B), ul curam. Era un capannone lungo e che è resistito alla chiusura della fabbrica, perché era in affitto, e dopo di noi ci è entrata una falegnameria artigianale. Il cuoio arrivava in fogli, grosso modo corrispondenti al groppone di una vacca. Ce n’era di diverse qualità e spessore (dai 3 ai 6 mm) e lo si metteva disteso e impilato rispettando i due parametri detti.

Mandava un bell’odore, l’odore del cuoio che si sente nelle scarpe serie, e si mischiava ad altri odori presenti in magazzino, quello delle suole di gomma, tra cui spiccavano le Vibram per bellezza e robustezza, i tacchi di nailon o di gomma e poi i fogli di para, la gomma naturale chiara e rugosa che ormai non si vede quasi più.

Taglio e orlatura

A destra del corridoio c’era uno spazio principale in cui lavoravano i modellisti, i tagliatori delle tomaie (i tumer) e le donne addette alle tomaie (le orlatrici); ben separata, ma visibile, c’era l’area delle presse dove si faceva la prima lavorazione del cuoio: scarnificazione per portarlo allo spessore giusto e soprattutto il taglio delle suole effettuato da presse che, comandate da un singolo operaio, davano una bella botta a fustelle in acciaio con la forma della suola appoggiate sul foglio di cuoio.

La zona 11 era quella in cui nascevano le idee per i nuovi modelli e si preparavano i costituenti delle tomaie. La tomaia, semplificando, è la parte superiore della scarpa e, come si capisce facilmente, è fatta di più parti che vanno assemblate, per consentire il passaggio da una struttura piana (la pelle) ad una tridimensionale (la forma del piede). Prendete una scarpa da uomo liscia, ci sarà comunque da fare la linguetta, da forare dove passeranno i lacci, ci saranno da rinforzare con del cuoio la punta e il tallone, ci sarà da applicare la fodera.

Modellisti e tagliatori erano quasi esclusivamente uomini. Per le piccole produzioni la tomaia era ottenuta lavorando di taglierino intorno alle dime di cartone. Ricordo che i tagliatori avevano dei solidi copridito in cuoio, ma ricordo anche di avere visto qualche mano con quattro dita anzichè cinque o magari una falange in meno.

Per le produzioni di maggiore serie era conveniente preparare delle fustelle metalliche che tagliavano la pelle mediante apposite presse e non finiva lì perché non basta tagliare la pelle. Va portata allo spessore giusto e poi va rifilata sui bordi per agevolare la piegatura e le cuciture; tutti lavori che facevano delle macchine scarnificatrici in cui c’era un cilindro rotante con una lama ad intaglio messa per la lunga.

Se al taglio erano tutti uomini, alle tomaie (12) erano tutte donne. Tre file di macchine da cucire dove i diversi pezzi della tomaia venivano messi insieme con una organizzazione sia seriale sia parallela, visto che una stessa macchina non poteva eseguire tutte le lavorazioni. Era il regno di Maria Mureten, una operaia esperta che fungeva da caporeparto.

Rumore meccanico veloce: quello degli ingranaggi delle macchine, dei rocchetti di filo che si srotolavano, degli aghi che foravano velocemente la pelle; lì vicino si sentivano dei colpi più rarefatti, forti e secchi, quasi delle piccole esplosioni; erano le presse (13) che colpivano le fustelle delle suole di cuoio: Ce n’erano di comandate a mano, da sopra, o a pedale da sotto e comparivano i primi sistemi di sicurezza, come quelli che richiedevano di mettere entrambe le mani fuori dalla zona pericolosa per funzionare.

Manutenzione

Il banco di lavoro del Necchi, che di cognome faceva Appiani, era uno dei miei luoghi preferiti. Era sull’angolo del corridoio (14): c’erano un tavolo di lavoro quadrato di quelli da meccanico (legno coperto di lamiera pesante), due morse, due cassetti pieni di martelli, pinze, lime e cacciaviti e, sulla parete, messe in bell’ordine, le serie di chiavi, le filettatrici e gli utensili più preziosi. A sinistra c’erano un trapano a colonna e il mio oggetto del desiderio: il tornio.

Non so se il soprannome Necchi venisse da una precedente esperienza lavorativa o dal fatto che le macchine alle tomaie erano quasi tutte della Necchi, ma il Necchi faceva la manutenzione a tutte le macchine della fabbrica, il che voleva dire, non solo controllare la lubrificazione degli ingranaggi e l’usura delle cinghie di cuoio, ma anche saldare (se si rompeva) qualche pezzo, lavorare alla forgia e al trapano, se bisognava rifare qualche elemento che si era rotto in maniera irrimediabile. Insomma, era il lavoro d’officina dei meccanici di una volta, quando le cose si riparavano e si buttavano solo se non c’era modo di fare diversamente.

la forgia manuale

Il tornio con quei trucioli di ferro e di alluminio, con gli utensili che incidevano il metallo come fosse burro mi facevano rimanere a bocca aperta ma più ancora mi piaceva la forgia (C).

Per ovvie ragioni la forgia stava all’aperto. C’era un banchetto di ferro con la turbina soffiatrice azionata a mano, il bernasc e gli altri atrezzi da fabbro e, subito di fianco, un bel ceppo di legno con l’incudine. Ero incantato da quel fuocherello che l’azione dell’aria e del carbone trasformavano in un bracere in grado di fondere il ferro. Il pezzo doveva stare dentro il tempo giusto, per essere lavorabile senza fondere.

E poi le martellate e le pinze per piegare, l’acqua per indurire. Ho ritrovato la forgia da studente all’ITIS quando in III abbiamo fatto il laboratorio di saldatura (un trimestre forgia, uno saldatura elettrica e uno saldatura a cannello). Altri tempi e scuola pratica in un mondo pratico. Dove c’erano le forgie c’era anche un maglio (ovviamente interdetto a noi studenti) e il tecnico che lo azionava era soprannominato Vulcano.

Oggi all’Hensemberger, di Monza dove sono tornato come preside, il laboratorio di saldatura non c’è più e al suo posto c’è un laboratorio di macchine per il trattamento delle superfici.

La lavorazione della scarpa

imbastitura

Nella seconda parte della fabbrica la scarpa veniva costruita materialmente a partire dalla imbastitura della tomaia e del sottopiede sulla forma. Erano operazioni fatte esclusivamente a mano con una particolare pinza a becco ricurvo e che aveva anche un martelletto per ribattere i chiodini.

Pensate ad un grande serpente che percorreva quel rettangolo della immagine facendo tante spire mentre si spostava da destra a sinistra. C’erano macchine di ogni genere, per incollare a caldo, per tirare la pelle, per cucire le suole, per incerare, tante frese rotanti con spazzole o carta vetrata di grana diversa.

In questa zona, tranne che al finissaggio dove ci voleva l’occhio femminile, lavoravano quasi esclusivamente uomini e, con l’eccezione di quelli addetti ad alcune macchine complesse, ogni operaio seguiva il suo carrello su più fasi di lavorazione che terminavano con la cucitura della suola di cuoio e l’applicazione del tacco. Il tutto sotto l’occhio vigile di un nonno, Ugo Saini che dirigeva la produzione.

Le scarpe viaggiavano in carrelli a quattro piani del tipo di quelli in questa foto, ma i nostri avevano i ripiani fatti con dei legni rotondi tipo manico di scopa. Il carrello aperto evita ristagni d’aria e agevola l’asciugatura di colle e vernici.

i carrelli

Le macchine particolari erano quelle per l’incollaggio delle suole in gomma in cui si mescolavano compressioni pneumatiche e forni di essicazione e le macchine per la esecuzione delle cuciture della suola che eseguivano la cucitura Good-year (che tutti pronunciavano gòdiar).

Il sottopiede (rigorosamente in cuoio di 3 o 4 mmm) veniva cucito insieme ad una bordura di cuoio (guardiòlo) e alla tomaia e, successivamente, il guardiòlo veniva cucito alla suola i modo che le scarpe potessero essere, all’occorrenza, risuolate.

A questo punto iniziava la cura di bellezza: la scarpa, ancora con infilata la forma veniva incerata, stirata con dei piccoli ferri elettrici stondati della dimensione di un grande cucchiaio che serviva ad eliminare rughe e grinze, si applicavano eventuali coperture tra la tomaia e lo sbordo della suola e si lucidava il tutto sulle spazzole rotanti. Era in queste operazioni eseguite a freddo, ma con le cere riscaldate dall’attrito, che si spandevano i profumi nell’aria e il pavimento si faceva lucido.

Un ultimo controllo visivo, un po’ di carta velina nelle punte e dentro la scatola e la scarpa era pronta per il magazzino.

La falegnameria

Era un grande capannone (E) a se stante, pieno d’assi al grezzo dove il falegname Sinel (forse la contrazione di Asinello) fabbricava le casse per la produzione destinata all’estero. Sia che viaggiasse in treno, sia che finisse a Genova per essere imbarcata, la merce destinata all’estero doveva stare obbligatoriamente in queste casse di legno sigillate da un coperchio inchiodato ed ulteriormente assicurate da dai giri di nastro metallico (la règia) che veniva tesa da una apposita macchina che applicava sulle chiusure dei bellissimi sigilli ottonati.

carrello a sfere a tre ruote come quelli che facevamo anche noi

Sulla cassa, in legno grezzo, venivano poi disegnate con vernice catramata e lettere femmina, le scritte essenziali connesse alla spedizione. Sinel lavorava con una grande sega a nastro e con gli utensili tipici del falegname: la pialla, la raspa, il martello, la sega a telaio, i martelli i levachiodi per realizzare queste casse in cui stava tra 1 e 2 metri cubi di roba.

Tra il locale delle forme, la falegnameria, il pollaio e la conigliera, la domenica si poteva giocare bene a nasconderci e, quando siamo stati più grandi, abbiamo iniziato a costruirci i carrelli a sfere.

I cuscinetti venivano dalle riserve del Necchi ed erano materiali di risulta dalle macchine. Il pianale, il manubrio con il perno di sostegno, le strutture di alloggiamento dei cuscinetti le facevamo da noi e la fabbrica si prestava molto bene a sfide tra fratelli, cugini ed amici. Non erano sfide in discesa e dunque bisognava imparare a spingere con il piede destra e acquisire un po’ di tecnica sulle curve piegandosi senza farsi schiacciare le dita.

Poi, nel 63, sono arrivate le ruspe e questo mondo magico si è trasformato in tanti condomini che ci sono anche ora. E’ stato spianato anche il circolo di via Verdi, sono comparse nuove strade e l’unica cosa rimasta è la sede della banda musicale che è stata intitolata al nonno.

Ultima modifica di Claudio Cereda il 11 maggio 2024

La pagina con l’indice della mia autobiografia da cui potete scegliere i capitoli da leggere