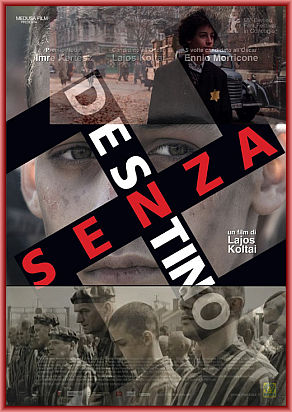

Senza destino – Fateless: Lajos Koltai

Fateless (2004) è tratto da un romanzo autobiografico del premio Nobel ungherese Imre Kertesz e ha un inizio sinceramente troppo lungo anche se interessante perché ci consente di cogliere la specificità della persecuzione ebraica nei diversi paesi d'Europa.

Fateless (2004) è tratto da un romanzo autobiografico del premio Nobel ungherese Imre Kertesz e ha un inizio sinceramente troppo lungo anche se interessante perché ci consente di cogliere la specificità della persecuzione ebraica nei diversi paesi d'Europa.

Il film, per essere sicuro di averlo capito, me lo sono guardato tre volte e, in mezzo, sono andato a Siena alla Feltrinelli, mi sono comperato il libro di Kertesz "Essere senza destino" e l'ho letto di getto, ritornando, a lettura ultimata, sulle parti che avevo trovato problematiche nel film. Il romanzo è in offerta nelle librerie Feltrinelli, costa solo 6 € e li merita tutti. Sono due cose diverse, con il film guardi e poi pensi, con il libro vai nei dettagli e poi, se vuoi, immagini. Non c'è fiction, Kertesz racconta di sè, della sua storia e Koltai fa un film su una sceneggiatura assolutamente fedele (solo un po' ristretta per le esigenze cinematografiche).

Siamo nella primavera del 1944 a Budapest. I tedeschi hanno occupato l'Ungheria da qualche mese ed Eichman progetta ed organizza il genocidio dell'ultima comunità di Ebrei ancora intatta in Europa. La maggioranza di loro finiranno direttamente nelle camere a gas di Auschwitz (4 trasporti al giorno per qualche mese)

Gyurka, non ha ancora 15 anni, fa il liceo ed è figlio di un ricco commerciante di legname che è stato destinato al lavoro obbligatorio (morirà di consunzione nel campoi di Mauthausen). Il film inizia con la partenza del padre mentre Gyurka rimane con la matrigna (a monte c'è un divorzio). L'ambiente è quello della borghesia cittadina ricca. Gli ebrei sono stati obbligati a portare la stella gialla, ma tutto, all'inizio è molto civile mentre iniziano le prime restrizioni alimentari.

Come tanti coetanei anche Gyurka viene comandato al lavoro e ne è felice; va a fare il muratore in una raffineria della Shell fuori città. Un mattino un poliziotto pacioso, dall'aria un po' tonta, ferma l'autobus e lo fa scendere. Nel fosso a lato della strada ci sono altri come lui. Il poliziotto è il primo ad essere stupito; i documenti sono a posto ma lui attende ordini e nella attesa gioca con loro alla "sberla del soldato".

La banalità del male inizia così. Gli ordini arrivano, bisogna andare in caserma per il controllo dei documenti e, alla caserma, gli ebrei, tutti fermati a piccoli gruppi, arrivano come un fiume in piena: famiglie, dirigenti industriali, sfigati e studenti. Le cose cambiano pian piano: i miliziani (con piume di gallo cedrone sulla testa) sono più duri, antisemiti ed arraffoni. Gli ebrei vengono portati in una fabbrica di laterizi; bisogna andare a lavorare in Germania, chi parte per primo viaggia meglio e il gruppo di quindicenni parte con i primi convogli.

C'è il viaggio di qualche giorno (Ungheria, Slovacchia, Polonia) e con l'arrivo ad Auschwitz compaiono i tedeschi. Nel film, e più ancora nel libro, è tutto naturale: la separazione tra chi lavorerà e chi andrà nella camera a gas, la registrazione, la consegna degli ultimi beni nascosti, la rapatura, la doccia, gli abiti a strisce, la baracca, la noia. L'ottimismo e la fiducia nel sistema tedesco, dove tutto è ordinato e funziona, pian piano si attenua nella attesa che dura qualche giorno. Si riparte e si va in Germania, a Buchenwald e poi in un sottocampo con le tende al posto delle baracche a Zeitz..

I nazisti sono quasi invisibili; nel sistema concentrazionario tutto funziona sulla base di una rigida divisione dei compiti e facciamo conoscenza con un tremendo kapo (ladro, zingaro e omossessuale), con la fame, con i piccoli baratti per sopravvivere e con Bandi Citrom, un ungherese al quinto anno di deportazione, che farà da fratello maggiore a Gyurka.

Giù il cappello, su il cappello te lo raccontano ossessivamente i sopravvissuti di tutti i lager; il conrtrappello serale prima della cena che può durare un'ora, due o tre ore, fermi mentre ti contano e ti ricontano e mentre i deportati oscillano per non cadere (scene molto efficaci nel film).

Passa l'estate arrivano l'autunno e l'inverno; la testa e il fisico di Gyurka cedono: il deperimento, la diarrea, la scabbia e un flemmone che trasforma il ginocchio in un sacco rosso. I compagni riescono a farlo ricoverare; il flemmone viene inciso e Gyurka viene rispedito a Buchenwald (dove c'è il crematorio) insieme a quelli considerati irrecuperabili. Le sequenze sono molto dure e qualche critico ha ironizzato sulla scena in cui Gyurka toglie la carta dalla ferita e vede che i pidocchi si sono istallati per campare meglio. Nel libro c'è tutto così come la evoluzione verso la rassegnazione in scene di trasporto verso la morte sempre più raccrapiccianti.

Nel libro e nel film non si capisce cosa accade, ma dopo una doccia da cui si aspetta l'uscita del gas, qualcuno lo raccoglie e lo porta in un ospedale vero (le federe hanno il timbro delle SS) dove passa l'inverno, viene curato e accudito sino alla liberazione del campo in aprile.

Si torna a Budapest: Bandi Citrom non è tornato, la casa di Gyurka è occupata da un'altra famiglia ma ci sono ancora i due vecchi ebrei della porta accanto. Ascoltate e riascoltate i dialoghi finali. Chi è ritornato è su un altro mondo rispetto a chi è restato e la fine di Primo Levi è lì a ricordarcelo.

"Non dobbiamo forse immaginare il campo di concentramento come un inferno? … e io, disegnando con il tacco un paio di cerchi nella polvere, gli ho detto che ce lo si poteva immaginare come si voleva; quanto a me io potevo solo immaginarmi il campo di concentramento, perché, entro certi limiti lo conoscevo, l'inferno no – "E se dovessi immaginarlo?" – Allora lo immaginerei come un luogo dove non ci si può annoiare, mentre in un campo di concentramento era possibile, lo era persino ad Auschwitz, a certe condizioni, è ovvio.

“Prima di tutto,” ha detto, “devi dimenticare gli orrori.” Ancora più stupito ho chiesto: “Perché?”. “Per poter vivere,” mi ha risposto e il signor Fleischmann ha annuito e ha aggiunto: “Vivere liberamente”, e l’altro a sua volta ha annuito e ha aggiunto: “Con un simile peso non si può cominciare una vita nuova”, e in questo aveva ragione, dovevo ammetterlo. Solo che io non capivo come potessero pretendere una cosa impossibile, ho fatto notare che l’accaduto era accaduto e che non potevo dare ordini alla mia memoria. Una vita nuova — ho obiettato — potevo incominciarla solo se fossi rinato, oppure se una qualche disgrazia, una malattia o qualcosa del genere si fosse impadronita della mia coscienza, e speravo proprio che loro non mi augurassero questo. “E in generale,” ho aggiunto, “io non mi sono accorto degli orrori,” e allora li ho visti tutti piuttosto sbalorditi. Cosa significava che “non mi ero accorto”? Ma a quel punto ho domandato che cosa avessero fatto loro in questi “tempi difficili”. “Be’… abbiamo vissuto,” ha risposto il primo con aria pensierosa. “Abbiamo cercato di sopravvivere”, ha aggiunto l’altro. Dunque anche loro avevano fatto un passo dopo l’altro — ho osservato. Quali passi, hanno voluto sapere, e allora ho spiegato anche a loro come erano andate le cose, per esempio, ad Auschwitz. Per ogni convoglio ferroviario — non voglio sostenere che sia necessariamente andata sempre così, poiché non posso saperlo — quanto meno nel nostro caso, però, bisogna calcolare circa tremila persone. Supponiamo che tra esse vi fossero più o meno mille uomini. Calcoliamo uno, due secondi, più uno che due, per la visita. Il primo e l’ultimo li lasciamo perdere, tanto non contano mai. In mezzo, però, dove mi trovavo anch’io, bisognava calcolare un tempo di attesa tra i dieci e i venti minuti prima di arrivare al punto dove viene presa la decisione: subito il gas oppure per questa volta scampato. Intanto, però, la fila continua a muoversi, ad avanzare, ciascuno fa sempre un passo, corto o lungo, a seconda della velocità di regime. A quel punto è calato un silenzio che è stato interrotto solo da un rumore: la signora Fleischmann mi ha tolto il piatto vuoto e l’ha portato via, non l’ho più vista tornare indietro. I due vecchi però mi hanno domandato cosa c’entrasse e cosa intendessi dire. Niente in particolare, però non era vero che le cose semplicemente fossero “arrivate”, perché anche noi ci eravamo mossi. Solo che adesso tutto dava l’impressione di essere finito, concluso, immutabile, definitivo, così mostruosamente rapido e terribilmente confuso, proprio come se tutto fosse “arrivato”: ma soltanto adesso, guardandolo a posteriori, diciamo da dietro. E, ovviamente, anche conoscendone il destino. Perché così, in effetti, ci rimane solo l’evidente cognizione che il tempo trascorre. Perché così, per esempio, uno stupido bacio ha lo stesso grado di necessità, diciamo, di un giorno di immobilità nel casello daziario oppure delle camere a gas. Ma sia guardare da dietro sia guardare da davanti, sono prospettive sbagliate, questa era la mia opinione. In fin dei conti anche venti minuti, presi in se stessi, sono un tempo lungo. Ogni minuto era cominciato, era durato ed era terminato prima che fosse cominciato quello successivo. Ma adesso — ho detto — proviamo a considerare questo: ciascuno di quei minuti avrebbe potuto portare qualcosa di nuovo. In realtà non ha portato niente, naturalmente — eppure bisogna ammettere che avrebbe potuto, in fondo durante ciascuno di quei minuti sarebbe potuto succedere qualcosa di diverso da quello che casualmente era accaduto, e questo ad Auschwitz esattamente come, supponiamo, qui a casa, quando avevamo preso commiato da mio padre. Quell’ultima frase ha in qualche modo scosso il vecchio Steiner. “Ma cosa avremmo potuto fare?!” ha domandato con un’espressione tra l’arrabbiato e il lamentoso. Io ho detto: niente, naturalmente; oppure, ho aggiunto, qualunque cosa, che sarebbe stato altrettanto irragionevole quanto il non aver fatto niente, è naturale, naturale come sempre.

Il mio voto al film e al libro: 9