viaggio parallelo di un dito e un capitone – di Arturo Cioffi

6, 6, 6 il segno del diavolo … Filomena C., la Levatrice di Cerreto Sannita, sorrise e si leccò le labbra: c’era alle viste un’altra buona occasione.

Mia madre, intanto, madida di sudore, si torceva sul letto avvolta dalle doglie di un parto difficile. Si era in piena estate. Quando le cose andavano storte, era il momento di chiamare il Medico, il dottor Michele M. Medico e Levatrice, in paese, anche quando venivano nominati si capiva che si dovevano scrivere con l’iniziale maiuscola. A differenza di fravecatore (muratore), scarparo, pecoraro e tanti altri mestieri da presepe che in paese venivano detti, scritti e vissuti rigorosamente in minuscolo.

Mia madre, intanto, madida di sudore, si torceva sul letto avvolta dalle doglie di un parto difficile. Si era in piena estate. Quando le cose andavano storte, era il momento di chiamare il Medico, il dottor Michele M. Medico e Levatrice, in paese, anche quando venivano nominati si capiva che si dovevano scrivere con l’iniziale maiuscola. A differenza di fravecatore (muratore), scarparo, pecoraro e tanti altri mestieri da presepe che in paese venivano detti, scritti e vissuti rigorosamente in minuscolo.

La levatrice, da qualche tempo, tendeva a drammatizzare le situazioni, sempre più spesso, e sentenziava: "Qua bisogna chiamare il dottore”. Anche durante la guerra, nell’antico paese, sede vescovile, circondato da monti erbosi che d’estate ardevano, allignava la lussuria. I due erano diventati amanti nel corso di un parto podalico risoltosi positivamente ed avevano continuato a vedersi nelle uniche occasioni che sfuggivano allo stretto controllo sociale: i consulti durante le emergenze perinatali.

Il parto in casa, a quei tempi, avveniva in situazioni igieniche da Burkina-Faso, eppure i due avanzavano la pretesa pseudoscientifica di far evacuare la stanza dalla solita folla di comparse femminili che, senza saperlo, esercitavano di norma un ruolo maieutico. A volte però rompevano i coglioni. Nel frattempo mio padre, prudenzialmente, era andato sulle linee americane. Cercava un dottore esperto e medicine, più che altro antisettici, che non se ne trovavano. Riscuoteva il credito di essersi arrischiato a Benevento, tra ponti rotti e macerie, per guidarli addosso ai tedeschi.

All’andata, da solo, aveva accoppato due della Wehrmacht, come Clint Eastwood. Ce lo tenne nascosto, e lo scoprii dopo la sua morte, da documenti che aveva mio zio. Nel ’68, sarebbe stato il reuccio delle osterie di sinistra se lo avesse raccontato. Ma mi vedeva troppo pericolosamente “inclinato” per darmi lo spunto a emulazioni fuori tempo e luogo.

“Bisogna rendere la stanza asettica”, diceva il dottore e la levatrice, persona più alla mano, diceva “Sciò, sciò!” e con mimica inequivocabile cacciava tutti fuori.

Anche mentre stavo per nascere io, quel 21 luglio 1944, i due erano riusciti a restare soli. Mia madre era spossata da ore e ore di travaglio e giunta al punto cruciale non aveva più la forza di spingere. Filomena cominciò – come dire – a darle il ritmo: “E dai! Spingi! Di più, di più, sì, sì, sì! Daje ca mo vene o ‘ddoce, jammo bello, Michè". Si dice che le donne al dolore del parto associno un piacere assimilabile a quello sessuale. Mia madre aveva solo doglie lancinanti, e con la poca lucidità che aveva percepì una nota stonata negli incitamenti di Filomena: aveva iniziato a spronare lei, propiziando le sue spinte e tenendola stretta per le caviglie. Ora la presa era fortissima e spasmodica, fino a farle male, e la levatrice era tutta scarmigliata e urlava in un crescendo partecipe, gonfiando le vene del collo, prona sull’alto letto… però – così parve alla mamma – non esortava lei a maggior vigore bensì il dottore. La inadeguata!

Stavo sul punto di affacciarmi alla vita ricoperto di liquido appiccicoso ed ebbi subito il flash, l’imprinting, direbbe l’amico degli animali. All’epoca i neonati nascevano ciechi per quaranta giorni, secondo la credenza popolare. Tutte balle. Ci vedevo benissimo ma mi mancava – difettando d’esperienza – la giusta chiave interpretativa. L’avessi avuta, la chiave, avrei visto quanto segue: Filomena curva sul letto aggrappata alle gambe della mamma, che mi alitava in faccia parole di conforto e sprone con tono orgiastico, il dottore che con una mano sentiva il polso della mamma, con l’altra sollevava la sottana della levatrice, poi le abbassava le residue difese tecniche sino al ginocchio, credo per darle aria e ristoro, poi si avvinghiava a lei con un occhio rivolto alla partoriente e l’altro alla porta, indi iniziava, lui, a spingere al ritmo che Filomena in simultanea trasmetteva alla partoriente, poi abbassava il sipario, sistemava bretelle e pantaloni, si passava in fronte un fazzoletto, accendeva una sigaretta americana per sé e per l’amante, spalancava la porta per esclamare agli astanti: “ È nasciuto, è mascolo, putite trasì”.

i neonati nascevano ciechi per quaranta giorni, secondo la credenza popolare. Tutte balle. Ci vedevo benissimo ma mi mancava – difettando d’esperienza – la giusta chiave interpretativa. L’avessi avuta, la chiave, avrei visto quanto segue: Filomena curva sul letto aggrappata alle gambe della mamma, che mi alitava in faccia parole di conforto e sprone con tono orgiastico, il dottore che con una mano sentiva il polso della mamma, con l’altra sollevava la sottana della levatrice, poi le abbassava le residue difese tecniche sino al ginocchio, credo per darle aria e ristoro, poi si avvinghiava a lei con un occhio rivolto alla partoriente e l’altro alla porta, indi iniziava, lui, a spingere al ritmo che Filomena in simultanea trasmetteva alla partoriente, poi abbassava il sipario, sistemava bretelle e pantaloni, si passava in fronte un fazzoletto, accendeva una sigaretta americana per sé e per l’amante, spalancava la porta per esclamare agli astanti: “ È nasciuto, è mascolo, putite trasì”.

Ripulito che fui dalla fanghiglia amniotica fu chiaro a tutti che avevo sei dita alle mani ed al piede sinistro. Sei, sei, sei, 666, il Segno di Satana.

IL CAPITONE È FEMMINA!

Il Segno ebbe una presenza – come dire – carsica, nella mia vita. Riapparve alla luce, sacrilegamente, ma era il suo mestiere, in un Natale di fine Millennio, nel corso del solito psicodramma che aveva come oggetto il mio precario equilibrio tra la Vigilia Napoletana (con i tuoi) e il Pranzo Nordista (con i suoi). Mai con chi vuoi.

Per il Pranzo Nordista a casa dei suoceri, di solito mi portavo appresso dei cibi identitari. La “tre giorni degli struffoli” era una delle prove più dure. Il primo giorno la preparazione della pasta e il suo misterioso riposo in frigo. Il secondo la riduzione della massa lievitata a cordoncini e poi a singoli ciciarielli. Gli appelli telefonici di mia madre a non sottovalutare le dimensioni degli struffoli crudi, ma a considerare quanto crescessero nel corso della frittura.

Quest’ultima, una sfida infernale e poi ancora riposo su lunghi sudari di carta assorbente. Il terzo giorno l’orgia della fusione del miele, l’amalgama, le cocozzelle candite, il cedro, le bucce di mandarino tritate ed infine l’aspersione con le allegre multicolori semenzelle. Mi fermo perché dovevo parlare del Capitone. Che per me è un po’ la Moby Dick di Gregory Peck, e per modestia non dico del Capitano Achab.

Ma non posso lasciar cadere per sempre il Segno del Diavolo originario, quello della nascita. L’informazione va completata, e precisata. Le tre dita soprannumerarie si presentarono come ciliegine di carne rosea, dotate di esile anima cartilaginea. Il dottor M. non si perse d’animo: spense la sigaretta in una tazzina di caffè e chiese una spagnoletta di Filofort. Ne ricavò un laccio strangolatore e con tre successivi gesti decisi troncò la breve ma non insignificante esistenza delle tre dita abusive, mentre io neonato nemmeno sentii dolore, assorto com’ero ad elaborare il senso del dionisiaco rito propiziatorio cui avevo precocemente assistito.

Fu allora che, a successivo esame del piede destro, venne notato il vero Segno. Era il ventiquattresimo dito, a questo punto retrocesso a ventunesimo, che si dipartiva dalla base del più piccolo, a novanta gradi verso l’interno, adagiandosi alla base delle dita ortodosse.

Aveva una solida struttura ossea, e a suo carico non venne preso provvedimento alcuno.È ancora lì, dignitoso e fiero, con i suoi tre centimetri apparentemente insignificanti. La coda del Serpente Kundalini, a voler fare una citazione intrigante. Però la testa, come si dice, era altrove.

Ma era dunque un Natale di fine Millennio e al signor Lui Remo, pescivendolo, titolare di “Non solo Cozze”, chiesi un bel capitone con aggiunta di ovvietà: che fosse vivo!  “Più vivo di così – ribatté Lui – prenda questo, che se n’è scappato già tre volte e ora sta terrorizzando le granséole!".

“Più vivo di così – ribatté Lui – prenda questo, che se n’è scappato già tre volte e ora sta terrorizzando le granséole!".

In macchina, rinchiuso nei tre sacchetti sovrapposti nei quali era stato prudenzialmente sistemato, continuò ad agitarsi per quello che era: un ossesso. Il capitone è la femmina della Anguilla Anguilla, e la sua verve mi indusse a battezzarla, come facevano gli Spagnoli con gli Incas, prima di passarli a fil di spada. Una capitonessa con l’arteteca, dicono in quelle terre visitate da Dio a giorni alterni, o col diavolo in corpo, se persiste negli anni. In tema, appunto. Il capitone è femmina… boh, chissà come si fa a capirlo.

Quando mi occupavo di transazioni internazionali avevo notato che il Pollo Arena SPA pagava ogni mese fatture in Giappone con la causale “sexage” che mi incuriosì non poco. Alla prima visita nell’azienda posi il quesito e tornai soddisfatto. Il pulcino femmina, crescendo in regime di soccida, ha un rapporto costo/peso migliore del maschio: ovvio separarli alla nascita. A questo ci pensavano dei giapponesi occhialuti e in camice bianco: ognuno presidiava un veloce nastro trasportatore e, usando alternativamente le mani, afferrava i pulcini delicatamente, li portava a trenta centimetri dalla bocca, soffiava sulle tenere piume del culetto e, nell’istante in cui la peluria si spostava come l’erba durante l’atterraggio di un elicottero, capiva, e sempre velocemente smistava in Classe A e Classe B. Di sesso non se ne parlava più.

A fine mese, fattura per milioni di pezzi. Chissà come si regolavano un tempo, i contadini dell’operoso ma non ancor ricco Nordest, quando, nel buio delle loro spelonche, tendevano a congiungersi con ogni specie di animale domestico, mogli comprese!

Ai primi commenti sul sesto dito, nella pre-adolescenza, presi coscienza della mia diversità. Al fiume, tra i sassi bianchi e panciuti, dopo il rituale confronto tra speranzosi cazzetti, c’era sempre qualcuno che sentenziava che quella strana appendice ce l’avevo perché mio padre aveva dato a mia madre “una botta in più”, e io pensavo a qualcosa di artistico, di geniale, alla martellata di Michelangelo. Poco alla volta, associai quel Segno al sesso e ai suoi imperscrutabili misteri. Misteri che ancor oggi mi trascino, assieme all’inseparabile ditino.

Il capitone lo sistemai in veranda, ancora racchiuso nella triplice custodia, alla quale avevo praticato delle prudenti prese d’aria. Me lo riportò, con un cenno di complicità, il militare del terrazzino accanto, dove l’anfibia creatura era arrivata, a forza di distensioni e contrazioni, utilizzando il varco tra il pavimento e la tramezza che separava le due proprietà. Considerata la provenienza dei vicini, forse la bestia desiderava morire di cucina salentina.

Finì in una bacinella di plastica che per prudenza adagiai nella vasca da bagno, sotto un filo d’acqua corrente. Così la Consorte avrebbe potuto agevolmente toglierlo, se avesse desiderato un bagno alle alghe di Bretagna e melma del Mar Morto. Una situazione che il capitone stesso avrebbe gradito, ma non considerava l’innata avversione delle donne, Madonna in testa, per gli esseri striscianti.

Ma torniamo alla mia sensibile appendice. Col mio trasferimento nel Grande Nord perse tutta la sua selvatica innocenza. Cosa avrebbero detto, alla sua vista, i miei coetanei del Nord-est, che già da vestito mi consideravano un diverso?

Pochi anni dopo, quando i miei ormoni iniziarono a prendere a spallate le porte della percezione, assunsi la decisione che avrebbe condizionato tutta la mia vita: mi sarei concesso solo grandi amori, sublimi, segnati da affinità spirituali altissime, tali da ridurre a trascurabile particolare quel mio nervo scoperto. Ma una cosa è dirlo e un’altra presentarsi in tenuta adamitica e con una foglia di fico psicologica provvidenzialmente posatasi sul mio piede esadattilo. Ignoravo che molti santi e mitici giganti, misteriosamente, con sei dita erano ritratti.

Col passar degli anni, presi in considerazione anche l’esatto opposto: amori frettolosi consumati in Volkswagen con l’occhio in allarme per il serial killer, amori ancillari in posizione eretta tra una porta e un armadio, amori lampo con le braghe a mezz’asta nell’ascensore fermo tra due piani, amori manageriali con la complicità di una scrivania di mogano. Amori normali, di quelli che fanno numero e statistica, tracce…

D i notte, il capitone scivolò dalla bacinella di plastica e con un rumore sordo si mise a fare il giro della morte nella vasca. Mia moglie non l’aveva ancora notato e, riavutasi dallo spavento mi disse fermamente: “Accoppalo!”. Rinviai l’esecuzione all’indomani, vigilia di Natale.

i notte, il capitone scivolò dalla bacinella di plastica e con un rumore sordo si mise a fare il giro della morte nella vasca. Mia moglie non l’aveva ancora notato e, riavutasi dallo spavento mi disse fermamente: “Accoppalo!”. Rinviai l’esecuzione all’indomani, vigilia di Natale.

Un pestello di legno, acquistato da un vecchio artigiano nei pressi della Grotta di San Michele Arcangelo (provincia di Padre Pio) fu l’arma prescelta. Miravo alla testa, come Maria Vergine col calcagno, ma la bestia sfuggiva, viscida persino in punto di morte. Ecco, viscida. Le versai addosso un pacco da un chilo di farina gialla da polenta, indossai dei guanti di lattice e la trasferii in cucina, lasciandomi dietro una immonda scia gialla di bava e farina.

Le troncai la testa con un colpo di mannaia e appesi il resto ad un gancio. L’acefala creatura continuò ad agitarsi, sfuggendo alla presa, ed inducendomi a seria riflessione su tante cose che nella vita avevo fatto senza il concorso della testa e del cervello. Poi, tolta la pelle, su un tagliere la ridussi a tronchetti: pronta per esser marinata, però da defunta. La misi in un coccio ed iniziai con gli unguenti funebri. Olio, aglio, foglie d’alloro e altri sapori.

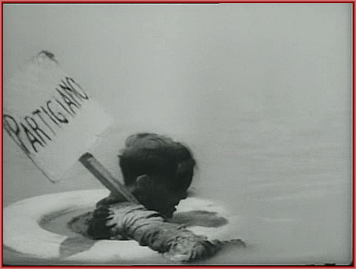

L’ultima l’avevo mangiata a Comacchio, il 25 aprile di quell’anno. E ci avevo ben bevuto sopra un rosso fresco e leggermente asprigno, di quelli che sgrassano la bocca. Uscito dal ristorante per fare quattro passi incontrai la banda cittadina in alta uniforme che suonava “Fischia il vento”. Discretamente commosso mi infilai nella Sala Civica dove c’era una mostra sulla civiltà dei pescatori di anguille delle Valli di Comacchio, o Cmacc, come dicono loro. In una sala, a ciclo continuo, proiettavano il sesto episodio di “Paisà”, di Roberto Rossellini, che lì era stato ambientato e girato.

Alle pareti le foto di scena. Pescatori di anguille, poverissimi, che aiutavano partigiani ed alleati discesi dietro le linee col paracadute. E davano loro da mangiare i bisatti, le anguille, privandosi del magro guadagno. Alla scena in cui un cadavere scendeva sulla lenta corrente, verso il mare, sorretto da una camera d’aria, con appeso al collo il cartello “Partigiano” scoppiai a piangere, e i miei singhiozzi produssero echi nelle sale semideserte, talché la gentile custode mi chiese se desideravo un bicchier d’acqua.

Mi trattenni a fatica dal dire: “Con un’ Alka Seltzer, grazie!”. Da allora ogni volta che rivedo quello spezzone di “Paisà” ho la stessa reazione. E sempre, affrontando un capitone, mi ricordo di Comacchio e del film e piango. Sono fatto così. Quando cosparsi di pepe e sale i tronchetti, questi ripresero ad agitarsi all’unisono. Mai morti: era la loro personale Resistenza, e ne ebbi rispetto. Coprii il recipiente con un panno immacolato. Poi, prudentemente, vi sovrapposi una pesante pietra lavica da cucina, la stessa precauzione degli Apostoli con Gesù.

Mi trattenni a fatica dal dire: “Con un’ Alka Seltzer, grazie!”. Da allora ogni volta che rivedo quello spezzone di “Paisà” ho la stessa reazione. E sempre, affrontando un capitone, mi ricordo di Comacchio e del film e piango. Sono fatto così. Quando cosparsi di pepe e sale i tronchetti, questi ripresero ad agitarsi all’unisono. Mai morti: era la loro personale Resistenza, e ne ebbi rispetto. Coprii il recipiente con un panno immacolato. Poi, prudentemente, vi sovrapposi una pesante pietra lavica da cucina, la stessa precauzione degli Apostoli con Gesù.

Il giorno dopo, mentre mi portavano dai suoceri, stringevo a me il coccio come se fosse stato un’urna cineraria. Ripetutamente, arrivato a destinazione, tentai di arrostire il capitone con un grill elettrico e puntualmente saltava la corrente. E ogni volta che la stanza piombava nel buio mi diffondevo in ulteriori riflessioni sul motivo per cui la bestia rifiutava di farsi fare.

In conclusione, spazientito, sgocciolai i resti, li infarinai e li passai in olio bollente. Ottimi, non c’era che dire. Alla fine del pranzo, dopo il caffè e ripetuti resentìn, cioè la pulitura della tazza con grappa bianca di origine illegale, buttai un occhio nel coccio, nel quale era rimasto il liquido della marinata. Celata tra le foglie di alloro, gli spicchi d’aglio e l’olio reso torbido dal pepe c’era lei, la Coda, scampata alla frittura. L’ultima sopravvissuta!

Riconobbi in lei ancora una volta il Segno del Diavolo, il mio sesto dito. Non potevano capire, i suoceri – che già si erano cibati con sospetto di quello che definivano un serpente – il perché della mia richiesta di una zappa. Già mi avevano interrogato sulla natura vegetale o animale delle vongole che accompagnavano gli spaghetti. Andai in giardino e scavai una profonda buca. Seppellii l’Indomabile e vi posi a guardia un vaso di gerani morti dal freddo onde evitare che potessero raspare nel terreno i gatti, questi stupidi, sacrileghi sciacalli domestici che già sopraggiungevano, e che scalciai con allegra, inaudita ferocia.

Da allora, il mio piede destro prima accentuò la sua callosità tendente al cheratinoso, poi le dita presero a saldarsi fra di loro ed infine toccò al calcagno inspessirsi, ricoprirsi di peli neri e trasformarsi infine in zoccolo caprino. Così era scritto. La Consorte prese a chiedermi cosa facessi mai per sfondare i calzini sempre sullo stesso punto. Fui evasivo, ma da allora, in luogo riservato, di pedalini ne ho una scorta industriale: neri, tutti uguali, uno vale uno.