il modello tedesco – di Franco De Anna

Non si allarmino i miei (eventuali) venticinque lettori: non intendo disquisire su leggi e meccanismi elettorali. Il gran discettare su “modello tedesco”, tra precisazioni, prese di distanza, articolazioni e varianti, mi ha stimolato (anche per evitare il fastidio di confrontarmi con tante approssimazioni proposte come granitiche sentenze) a allargare lo sguardo oltre i dispositivi elettorali.

Ovviamente so in partenza quali pre-giudizi animino l’accostarsi a “cose tedesche” confrontando “problemi italiani”. Per parte consistente della nostra opinione pubblica contenere /disfarsi/ superare o combattere il potere di una Germania ricca, austera e egoista che “detta regole” drastiche nella EU, sarebbe la ricetta per alleggerire, se non risolvere, le condizioni che opprimono le nostre potenzialità di sviluppo. Non voglio entrar nel merito, semmai di sfioro, di tale “dialettica”. Penso però che il modo migliore di affrontarla, proprio nel momento in cui “vien comodo” parlar di “modello tedesco”, sia di provarsi a distinguere tra questioni politiche reali ed alibi pretestuosi (o falsi) della comunicazione.

Marc Bloch, il grande storico del Medioevo e cofondatore de Les Annales disse che i “Falsi racconti hanno sollevato le folle…” (in “La guerra e le false notizie”). Mai affermazione fu così attuale (se ne discetta pensosamente in rete…). Ricordo solo che Bloch scomparve nel 1944. Un profeta?

Quando si parla di PIL

Spesso nelle nostre immagini stereotipe la Germania viene considerata, quasi per scontato, come un presidio di forza, stabilità, inattaccabile continuità.

Se si guarda alla evoluzione del PIL lungo gli anni della crisi più acuta (dopo il 2008) il confronto del modello tedesco con l’Italia è così sintetizzabile

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Germania -5.6 4 3.7 0.7 0.6 1.6 1.5 1.8

Italia -5.5 1.7 0.6 -2.8 -1.7 0.1 0.8 0.9

Ue (media) -4.5 2.1 1.5 0.9 0.3 1.2 2 1.7

Certo come indicatore il PIL ha tutti i difetti che sappiamo (?), ma potremmo dire con un poco di superficialità che Germania e Italia hanno sentito la botta della crisi con una caduta del PIL sostanzialmente della medesima gravità. Ma i tedeschi si sono ripresi subito, anche se non tanto in fretta (mantengono una crescita contenuta…) Per l’Italia evidentemente le misure per contrastare la crisi stessa non sono state efficaci (il “modello tedesco” non si adattava? Ma forse la risposta si può reperire ricordando l’emergenza politica: fine 2011 termina l’esperienza di governo berlusconiana e lascia in eredità il biennio di lacrime e sangue a Monti).

Potremmo solo aggiungere che al confronto dei dati e tenendo conto del peso specifico che ha l’economia italiana nella UE (il secondo paese manifatturiero) è l’andamento del PIL italiano a condizionare in negativo quello medio europeo. Per il resto: meno male che la Germania c’è.

C’è chi sostiene che la incapacità nazionale di recuperare rispetto alla crisi del 2008 provenga dai vincoli austeri che sarebbero imposti dall’Europa e chi guarda alla “potenza” tedesca come all’elemento retrostante ispiratore di tali vincoli. Ne vengono proposte due soluzioni alternative:

- la prima è un exit dall’Europa (forse nella illusione della riedizione delle politiche finanziarie nazionali costruite intorno alla svalutazione competitiva)

- la seconda più sensibile agli “ideali europei” predica la trasformazione della UE in una vera e propria federazione il cui governo sia in grado di provvedere a colmare le differenze tra i membri e a promuovere “convergenze reali” (dai bilanci pubblici, ai modelli di welfare, strutture di spesa pubblica, politiche degli investimenti, politiche del lavoro, compensazioni nel debito pubblico, ecc…).

Indicazioni impegnative, soprattutto se non ci si limita a enunciazioni ideali: ma proprio la loro “messa in opera politica” richiederebbe una assunzione di esplicita responsabilità del fatto che sono gli scarsi risultati italiani a riflettersi sulle prospettive europee. Non il contrario.

Non voglio certo tediare con l’analisi economica. (Rimando a diverse pubblicazioni sia dell’OCSE, sia l’ultimo rapporto ISTAT del 2017). Solo qualche elemento che mi pare abbia una connotazione fortemente “diagnostica” anche senza la precisione per validare una stretta causalità.

Non voglio certo tediare con l’analisi economica. (Rimando a diverse pubblicazioni sia dell’OCSE, sia l’ultimo rapporto ISTAT del 2017). Solo qualche elemento che mi pare abbia una connotazione fortemente “diagnostica” anche senza la precisione per validare una stretta causalità.

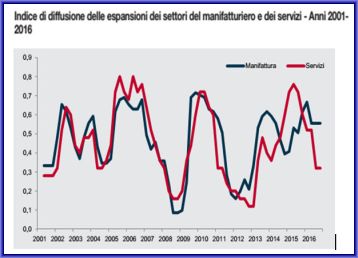

Se si guarda alla distribuzione più disaggregata del ciclo del PIL lungo il periodo considerato, si osserva una difforme distribuzione di “picchi e gole” e una diversa distribuzione dell’apporto al ciclo da parte dei diversi settori. Nel periodo considerato si contano tre cicli (gola a gola) per il settore dei servizi e cinque cicli completi (sempre gola a gola) per i settori manifatturieri. (Si rammenti in proposito che il recentissimo buon risultato del PIL 2017 è largamente dovuto al settore servizi).

Si veda lo schema successivo che illustra un indice di diffusione (la percentuale dei comparti che condividono le fasi di espansione del ciclo del PIL) che ciascun macro settore (servizi e manifatturiero) ha in sostanza esercitato sulla crescita. Si veda la differenza più che evidente tra servizi e manifatturiero.

Tale diversa distribuzione (non è certo un elemento particolarmente originale) se approfondita e dettagliata per settori (rassicuro: non lo faccio qui…) corrisponde ad una differenziazione dell’apporto di ciascun comparto la cui distribuzione appare di difficile riconduzione a motivazioni ben identificabili; al contrario sembra affidata fortemente ad elementi di “casualità spontanea”; un elemento che potrebbe essere intuitivamente ricondotto alla inesistenza di una politica economica finalizzata, capace di intervenire in modo differenziato (dal credito alla fiscalità, alle politiche occupazionali) in chiave anticiclica.

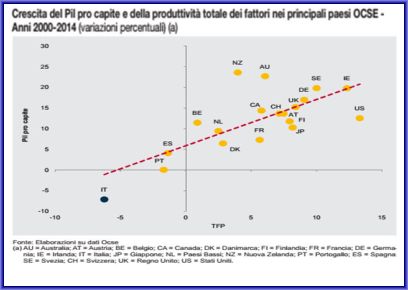

Qui viene riportato il rapporto tra “PIL pro capite” e Produttività Totale dei Fattori (TFP). Un indicatore che tiene conto dell’apporto di fattori come lavoro, capitale, innovazione, capacità di gestione, sullo sviluppo del prodotto.

Il grafico si commenta da sé: potremmo solo aggiungere che i dati critici non riguardano ovviamente solo la carenza di una politica economica consolidata e con scelte strategiche di lungo periodo, ma anche, evidentemente, i caratteri dell’imprenditoria e del capitalismo italiani. Modello tedesco da rimpiangere?

La ricchezza”cattiva”

Ma come si fa a disquisire “dentro” il mondo dominato dagli interessi del profitto? Dove necessariamente vale la legge del più forte? Solo da qui proviene la superiorità del “modello tedesco” (sono obiezioni ricorrenti che preferiscono tagliar corto: “è il capitalismo bellezza…”). Proviamo con altri indicatori. Per esempio quello, conosciuto da tutti, dell’indice Gini.

E' un indicatore “sommativo” (e dunque necessariamente anche un poco sommario) della equità nella distribuzione della ricchezza entro una società. Non voglio entrare nel dettaglio del suo calcolo (si consultino testi e manuali in proposito). Solo ricordare che il suo valore da 0 a 1 cresce con il crescere della disuguaglianza nella distribuzione sociale della ricchezza. Nei dati seguenti oltre all’indice di Gini è presentato il valore di moltiplicazione del reddito tra il primo e l’ultimo decile (la differenza di reddito tra il 10% più elevato e il 10% meno elevato) e tra il primo e l’ultimo quintile (il 20%).

Indice Gini decile quintile

Germania 0.283 6.9 4.3

Italia 0.360 11.6 6.5

Che la “povera” Italia sia un paese assai più diseguale della “ricca” Germania appare evidente. Non solo dallo scarto del valore dell’indice Gini ma anche dal fatto che il 10% dei redditi più elevati è quasi dodici volte più elevato del 10% dei più bassi, contro le corrispettive sette volte della Germania. Dati confermati se il confronto è esteso al 20% della popolazione più ricca e più povera: rispettivamente sei volte e mezzo per l’Italia e poco più di quattro volte per la Germania.

Si è detto che l’indice di Gini, nella sua sinteticità è anche un poco rudimentale. Possiamo confortare le nostre affermazioni guardando al confronto sui livelli retributivi. Si sa, in Germania le retribuzioni sono in generale più elevate che in Italia. Però:

- I dirigenti nell’impresa manifatturiera tedesca guadagnano mediamente il 22% in più dei dirigenti italiani (stiamo parlando di dirigenza intermedia).

- Gli operai tedeschi guadagnano il 43% in più di quelli italiani.

Stiamo parlando di lavoro dipendente. Ci deve essere anche qui un “modello tedesco”. E l’osservazione dovrebbe valere dunque anche per le Organizzazioni Sindacali.

La “povertà” cattiva

Su una cosa i ricchi tedeschi dovrebbero invidiare i poveri italiani (naturalmente parlando di economia).

La “Ricchezza netta delle famiglie” italiane è decisamente superiore (stiamo parlando di medie e mediane) a quella delle famiglie tedesche. La “Ricchezza netta” è determinata da “le attività finanziarie (titoli, depositi, libretti di risparmio…) + le “attività reali” (proprietà di fabbricati, abitazioni ecc…) – le “passività” (mutui, debiti ecc..). I dati (Supplemento del Bollettino Banca d’Italia) del 2015 ci dicono che la ricchezza delle famiglie è pari a quasi 6 volte Pil.

Il confronto con i dati tedeschi è di qualche anno prima (2013) e ci dice che il valore mediano della ricchezza delle famiglie italiane è superiore a quello tedesco di oltre due volte e mezzo. Sia chiaro di cosa stiamo parlando: il valore mediano della ricchezza netta delle famiglie italiane è di oltre 150 mila Euro. A determinare tale differenza è soprattutto la proprietà della casa: riguarda quasi il 70% delle famiglie italiane contro il 44% di quelle tedesche.

Certamente negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo lento corrompersi di tale assetto tradizionale: la ricchezza netta delle famiglie ha conosciuto una flessione che ha accompagnato la crisi. Ma i dati ricordati, nella loro “strutturalità” rimangono caratteristici dell’assetto della distribuzione della ricchezza nel Paese anche nel confronto internazionale.

Insomma, come si usava dire: debito pubblico e ricchezza privata. Una parte almeno di quella ricchezza privata proviene proprio dalla proprietà del debito pubblico. Un’altra parte, come ricordato, dalla proprietà della casa. Ciò significa che tale parte di patrimonio delle famiglie è sottratta alla politica attiva degli investimenti.

Si tratta di elementi che condizionano fortemente tanto le stratificazioni sociali, quanto le articolazioni delle rappresentanze politiche, quanto alcune deformazioni della struttura economica.

Non è questa la sede per analisi estese, bastino alcune domande:

Su quali elementi di consenso convinto può operare una politica di contenimento e rientro del debito pubblico, se una parte della sua proprietà costituisce patrimonio delle famiglie?

- Quanto ha influito una propensione estesa alla proprietà della casa a mantenere e consolidare deformazioni del mercato immobiliare e delle politiche edilizie?

- Come si sono intrecciate, soprattutto nel passato, strutture delle retribuzioni (per esempio il TFA) e la vocazione alla proprietà immobiliare?

- Quale rapporto c’è tra tale struttura del “risparmio privato” e i caratteri del sistema bancario italiano ed i suoi elementi critici?

- Quale rapporto si costruisce tra struttura del sistema fiscale e tale struttura della ricchezza privata? (ICI, IMU, patrimoniale ecc..)

Ma al fondo una questione che non può essere rimossa: in teoria l’equilibrio tra ricchezza privata, spesa e indebitamento pubblico, dovrebbe essere assicurato da un lato dalle “convenienze” dell’impiego pubblico della ricchezza (dalla gestione del welfare, alla funzionalità della Pubblica Amministrazione e di tutte le funzioni del sistema pubblico: istruzione e ricerca prima di tutto); in secondo luogo tale equilibrio si dovrebbe fondare sull’uso appropriato della fiscalità.

In un “modello ideale” (tedesco?) è lo strumento fiscale che “media” ricchezza privata e ricchezza pubblica sia con l’efficienza dei sistemi di servizi collettivi, sia con misure redistributive. Ma qui si aprirebbe un capitolo difficile sulla “cattiva povertà” del nostro Paese.

Vorrei solo aggiungere che il pur fondato richiamo alle necessità di riassestare il nostro sistema fiscale (sia come impianto, sia come effettivo funzionamento) non risolve certo il “problema politico”. Abbiamo già quote di prelievo medio elevate. L’assetto della “ricchezza delle famiglie” più sopra richiamato rivela che le dislocazioni degli interessi sociali e dunque di consenso politico sono molto più complicate di quanto possa essere politicamente rappresentato da una parola d’ordine rituale come “se pagano tutti si paga meno”: è certamente “vera” ma la sua traduzione in politica, con il consenso reale adeguato, non è nè semplice, né di effetto immediato come la situazione richiederebbe. (Le scorciatoie apparentemente “razionali” visti i dati precedenti riguarderebbero un riassetto della tassazione immobiliare/patrimoniale: si guardi alle reazioni non certo confinate ai ceti “privilegiati”)

Il problema di fondo rimane: come, con quali strumenti, promuovere e incentivare entro la composizione del consistente patrimonio della ricchezza delle famiglie (ripeto quasi sei volte il PIL..) lo sviluppo di elementi legati alle politiche di sviluppo degli investimenti? Ci sono esperienze in proposito: per esempio “bond finalizzati”… sia pubblici a tutti gli effetti, sia legati a impegni di valore pubblico.

In Francia, qualche anno fa si avanzò la proposta della emissione di bond finalizzati allo sviluppo del sistema di istruzione. Alcune Università americane (MIT per fare un esempio…) emettono bond a lunghissima scadenza come parte del proprio finanziamento. Chi li compra investe i propri risparmi ma in modo finalizzato al loro uso in valore pubblico… (Che dire per esempio di un programma di ricerca?). Nell’Italia del dopoguerra ci fu il “prestito per la ricostruzione” (1947)

Sicuramente l’intervento su quella contraddizione tra “debito pubblico e ricchezza privata” richiede un mix di interventi che intreccino sensatamente sia lo strumento fiscale, sia l’individuazione di strumenti capaci di riportare anche il risparmio privato ad un uso “dichiaratamente finalizzato” verso destinazioni di valore pubblico.

Quale che sia la creatività che si può e deve esprimere in tale direzione, è del tutto evidente che tale richiamo necessita di realizzare una condizione preliminare: un rapporto/legame di fiducia tra cittadini e direzione e programmi politici. Fiducia non cieca (sempre meno possibile anche volendo…), ma costruita con strumenti di “democrazia partecipativa” (che non è quella “disintermediata” del web, ma quella fortemente intermediata da confronti molecolari e mediazioni condivise…); e aperta e impegnata alla rendicontazione sociale.

I cattivi/buoni che tengono prigionieri i buoni/cattivi

Un elemento che viene sempre e giustamente richiamato in tutte le analisi comparate sullo “stato dell’Europa” è quello della consistenza “anomala” (rispetto ai raffronti non solo europei: si veda il recente conflitto Merkel/Trump) dell’avanzo commerciale tedesco. Ormai tale condizione è diventata un oggetto di rielaborazione di opinione corrente: “la Germania impone politicamente all’Europa vincoli di austerità e limiti all’uso del debito pubblico anche in momenti in cui sarebbe necessaria politica espansiva. Intanto però accumula avanzo commerciale: se tale surplus fosse in qualche modo condiviso (anche solo aumentando la domanda interna della Germania e dunque stimolando le importazioni) potrebbe alimentare una politica economica espansiva a livello europeo”.

Naturalmente ciò sarebbe possibile se esistessero gli strumenti istituzionali per un effettivo esercizio di politica economica comune e non solo la definizione di parametri macro, più o meno demenziali (si vedano antichi commenti di Romano Prodi sul vincolo del 3% tra deficit e PIL). Dunque per realizzare una effettiva “convergenza” tra membri della “Federazione”. Ma delineare e condividere tale ampia prospettiva non esime dal fare chiarezza su alcune taciute ma necessarie condizioni ed impegni.

Intanto i dati: nel 2016 l’avanzo tedesco ammontava a 252,9 miliardi di euro. Ma gran parte di tale avanzo si realizza verso Paesi terzi rispetto alla UE. E, all’interno dell’Europa le esportazioni tedesche verso la Francia per es. sono il doppio di quello verso l’Italia. Sempre nel 2016 l’avanzo italiano ammontava a 51,6 miliardi (78 miliardi depurandolo dagli effetti delle importazioni di prodotti energetici). Siamo ovviamente lontani nei valori assoluti. E tuttavia occorre tenere conto di tre cose:

- Molti dei prodotti che costituiscono le esportazioni fondamentali della Germania (si pensi agli autoveicoli…) hanno componenti che sono oggetto di importazioni dall’Italia (dunque in qualche modo le esportazioni tedesche funzionano con effetto moltiplicatore della produzione italiana).

- Le esportazioni italiane verso l’area europea sono prevalentemente dirette (in ordine di graduatoria) verso Spagna e Germania.

- La composizione delle esportazioni ha tratti molto simili tra Italia e Germania, almeno per alcune classi merceologiche (autoveicoli, prodotti chimico farmaceutici, prodotti agroalimentari). Muta ovviamente il “peso specifico” di ciascun componente (per esempio nell’agroalimentare).

Dunque l’eventuale “concorrenza” ha a che fare non tanto con “specializzazioni” quanto con composizione dei costi: si veda notazione precedente sulla Produttività Totale dei Fattori. Quanto a dire che molto dipende dalle politiche economiche e di investimento decise rispetto al Paese. Basterebbe ricordare che, per es, la Germania rappresenta il top europeo nei programmi di sfruttamento dell’energia solare (e certo non ha il primato della esposizione). Una politica che ovviamente da frutti a lungo termine e a patto che sia costante. Difficile trovare esempi italiani…

E il debito?

Non si può non accennare alla questione del debito parlando di “modello tedesco” anche perché è uno degli argomenti preferiti di tante discussioni sui social.

Tedeschi con etica protestante (il debito è una colpa da rimediare il prima possibile) e italiani allegri spendaccioni con un pentimento ed un “perdono” sempre disponibili (basta “confessarsi”…). Tedeschi cupi e vincolati dal “dovere” e italiani creativi e fantasiosi. Tedeschi austeri e autoritari ad imporre il loro modello, forti delle loro ricchezza e prevaricatori, e italiani ingegnosi ad arrangiarsi e a trovare soluzioni impensate mettendo a frutto la fantasia…Coppie di opposizione di una “antropologia spicciola” che anima spesso anche il “colore” della narrazione di media anche “pensosi”, che si sforzano di trovare e offrire spiegazioni.

La realtà dei dati è nota e racconta che il debito pubblico italiano è “sistemato” ad oltre il 132% del PIL (dati MEF), il doppio di quello tedesco a circa il 66%. (Dati Eurostat). Sia la Germania che l’Italia hanno un “avanzo primario”: per l’Italia rappresenta 1.5% del PIL, mentre per la Germania il 2,1%. Potremmo considerarla una “scala di virtù”? In realtà l’Italia è tornata all’avanzo primario dal primo Governo Prodi, con oscillazioni successive. Fu calcolato allora che avrebbe dovuto mantenersi in avanzo primario intorno al 2% per arrivare ad un risanamento radicale del debito. Ma si sa la Storia è fatta di inciampi, non di strade aperte…

Il deficit rispetto al PIL dell’Italia è al 2.4% (Media EU 1.5%: ma come si sa il dibattito politico di questi mesi si cimenta sugli zero virgola…). Per la Germania il dato è negativo -0.8% (ricordo che l’impegno del fiscal compact fissa il 3% di rapporto defict/PIL). Ma lascio volentieri l’analisi dettagliata dei dati per una considerazione che invece riporta il pensiero alla questione del “modello tedesco”: chi sono i detentori (i creditori…) del debito pubblico in Italia e in Germania?

L’analisi è resa incerta da quando la BCE ha rilasciato grandi quantità di liquido, che hanno modificato la composizione relativa della proprietà dei titoli di Stato.

Se prescindiamo da tale “contingenza” (dati del 2014) la proprietà del debito pubblico da parte di investitori esteri era per l’Italia del 33,6%, per la Germania del 56,8%. Le percentuali sono oggi variate per effetto del Quantitative Easing, (p.es. la proprietà estera del debito italiano è diminuita..) Ma il dato di fondo rappresenta un debito pubblico tedesco finanziato da investitori esteri in modo significativamente più elevato di quello italiano, che anzi tende a “nazionalizzarsi” (dati Eurostat).

Di nuovo le due “narrazioni”:

- I tedeschi, che hanno un forte avanzo primario, e che hanno un deficit rispetto al PIL ben al di sotto dei parametri, “esportano” il loro debito pubblico, e dunque “raccolgono denaro”. Per il bene dell’Europa dovrebbero invece distribuirne…

- Gli italiani, che hanno un debito esorbitante e che pure fanno sacrifici, crescendo poco ma mantenendo un avanzo primario, sono “condannati” a tenersi il proprio debito…

Oppure: i tedeschi sono così affidabili che l’acquisto del loro debito viene considerato un buon investimento. Ci sono parti di verità in entrambe le affermazioni. Forse per superare tale segmentazione si dovrebbe considerare anche un’altra variabile: il tempo. Soprattutto di fronte a debiti pubblici ingenti, allungare i tempi del loro finanziamento è essenziale per governarne sensatamente gli effetti. La Germania, per esempio, emette titoli pubblici quinquennali a tassi negativi e pure li colloca con una domanda superiore all’offerta. Ma offre titoli a lunga scadenza.

La durata del debito tedesco dal 2010 in poi è aumentata costantemente. La durata media del debito italiano è invece diminuita (da 7,2 a 6,3 anni dal 2010 al 2014) e solo recentemente il dato risale. Con il nostro debito bisognerebbe spalmarne la durata almeno a 20 anni… ma… Ma:

- Occorre chiarezza, condivisione e affidabilità della politica pubblica misurate sulla “lunga veduta e lunga durata”. Ciò non significa necessariamente “uniformità” di interpretazione politica contingente, ma che su un nucleo di questioni, anche limitato, vi sia una comune interpretazione del “valore pubblico”. (Dalla politica di investimenti pubblici, alla ricerca, istruzione, welfare…). Occorre guardare alla “curva dello sviluppo”. La “politica politicata” potrà sempre confrontarsi sulla “derivata prima”.

- I processi di “convergenza reale” (e non solo i parametri macroeconomici) dei diversi sistemi nazionali europei vanno perseguiti strategicamente costruendo il quadro di riferimento nel quale si possa realizzare l’obiettivo che, nella stagione storica della globalizzazione, si rivela sempre più vitale per garantire il futuro: che la “ricchezza delle nazioni” diventi la “ricchezza della federazione”

Solo una avvertenza: il guaio dei “modelli” è che hanno sempre una loro complessa coerenza interna. Sicchè si rivela spesso una illusione l’idea di mescolarli per prenderne il meglio. Più spesso in tal modo se ne sommano i difetti. Occorrerebbe il coraggio e la capacità, e la speranza, di costruire il nuovo