1953-1963: gli odori del Taboga

III edizione – maggio 2024

Quando ripenso al Taboga sento due profumi, quello del Lambro e quello della farina di mais appena molata. Il Taboga è una frazione del comune di Arcore e il nome giusto sarebbe Molino di mezzo. Il mio nonno materno, Giuanen Malacrida, faceva il mugnaio e mia madre è originaria di lì, così come gli zii e le zie materne che ci hanno anche vissuto sino alla morte.

Una delle tante cascate artificiali del Lambro create per far funzionare i mulini, che in dialetto sono chiamate ciuus, che sta per chiusa. A monte delle cascate parte la roggia molinara

Il nome Taboga credo che derivi dal fatto che per arrivarci bisognava percorere una ripida discesa fatta di ciottoli di fiume che tutti chiamavano la riva e in italiano uno dei significati di Taboga o Toboga è quello di scivolo. Andavi alla frazione La Cà, al confine tra Arcore e Peregallo, e da lì scendevi nella valle del Lambro al Taboga.

Fatto sta che ad Arcore e nei paesi intorno, il Taboga tutti sapevano cosa fosse, se invece dicevi Molino di Mezzo o via XXIV maggio ti guardavano come un marziano.

Ho frequentato il Taboga da bambino sino all’età di sedici anni. Il primo ricordo che ne ho è in occasione della nascita di mio fratello Italo, nato nell’aprile del 53, quando io avevo 6 anni e mezzo. Stavo giocando con dei coetanei sotto la riva, proprio dove è stata fatta la foto qui sotto, e arrivarono in bicicletta alcune operaie della fabbrica di mio padre; mi dissero che avevo un nuovo fratellino. Si usava così; nei momenti topici, i bambini venivano portati altrove. Pochi mesi dopo, come ho già raccontato, ero in vacanza in una casa che avevamo in alta Brianza e mi arrivò, in maniera simile, la notizia della morte di mio nonno Alessandro Cereda.

la famiglia di mia madre: Malacrida-Mussida

1925 – gruppo Malacrida davanti alla stalla dove si teneva il cavallo, al termine della riva: nonna Alice (Mussida) con in braccio l’ultima figlia Renza e alla sua destra la figlia maggiore Amelia e, davanti a lei, mia mamma Anita, oltre ad altri parenti. Se si osservano i tratti somatici si vede che era molto diffusa la pratica di incrociarsi tra parenti

Al Taboga, di solito, stavo dalla zia Amelia (la sorella maggiore della mamma). La zia Amelia non faceva niente, nel senso che stava dietro ai figli (Ester, Franco, Lina, Rosanna, Mariuccio, Alberta), alla casa, all’orto, ai maiali, alle oche e alle galline, mentre suo marito (lo zio Angelo, detto ‘Ngiulen) faceva il mugnaio. I figli e le figlie maggiori erano ormai sposate, o prossime a farlo, mentre a casa rimanevano gli ultimi due Alberta e il Mariuccio.

La nonna Alice in una foto del 1935 (data presunta)

Mia nonna, Cleonice detta Alice Mussida, non l’ho mai conosciuta, veniva dal piacentino ed era arrivata alla Ca’ come governante al seguito di una ricca famiglia di avvocati che stava nella villa a destra prima di imboccare la riva.

E’ morta nel 1945, la mamma diceva per effetto di una peritonite seguita a seguito della caduta dal primo piano di un annesso agricolo. La mamma raccontava che si era cercato di intervenire anche con la pennicillina presa dagli Americani, ma non c’era stato nulla da fare.

La mamma, che nei confronti di suo padre era piuttosto impietosa, per via di qualcosa che credo avesse avuto a che fare con un episodio di insidia nei confronti di minori (ma non ho avuto mai dettagli e adesso non ci sono più viventi che possano testimoniare), soleva dire che la nonna era stata fregata. Le avevano fatto credere chissa cosa a proposito dei mulini e del lavoro di mugnaio e poi lei si era trovata a vivere nella miseria. I parenti Mussida stanno nelle campagne al confine tra le province di Piacenza e di Lodi, qualche parente è emigrato in Argentina, dover ha fatto fortuna, diceva la mamma.

Anita e Renza Malacrida nel 1925

Visto che, nella foto di gruppo di apertura dell’articolo la zia Amelia dimostra sui 14 anni direi che potrebbero essersi sposati nel 1910 e che, probabilmente, la nonna Alice era del 1885, la stessa generazione dei nonni paterni.

Del nonno Giovanni non ho trovato in giro delle fotografie, e anche questo è sintomatico. Ho un solo ricordo, in occasione della morte nel 1954 (credo che fosse nato, come il nonno Alessandro, nel 1875). Probabilmente era morto per una emorragia cerebrale perché ricordo una faccia per metà blù. Dopo gli episodi di cui ho detto, la nonna lo aveva espulso dalle camere comuni messe al primo piano a fianco del mulino e lui viveva in un singolo locale a monte della chiusa, la Mulassa, accudito dalla figlia Amelia. In passato la mulassa era il locale adibito alla macinatura di residui di semi oleosi per fare il panello che veniva usato nella nutrizione dei maiali.

Lo zio Eugenio in una foto del 1934

Dal nonno Giovanni e dalla nonna Alice erano nate tre femmine (Amelia, Anita e Renza) e un maschio Eugenio. Ci sarebbe anche un altro figlio, morto giovane e di cui ho sentito parlare, ma non l’ho mai conosciuto.

Renza, la minore era sposata ad un operaio della Pirelli (lo zio Giulio) e ha avuto una vita travagliata tra gravidanze difficoltose (5), qualche ricovero in O.P. per depressionbe sino a morire di parto dopo l’ennesimo parto cesareo in una condizione di grave debilitazione. Ricordo ancora le arrabbiature della mamma su queste gravidanze e le preghiere agli ostetrici, in occasione del primo cesareo, perché intervenissero e levassero le ovaie.

Lo zio Eugenio viveva al Taboga, era grosso modo dell’età di mia madre, non ho mai capito cosa facesse di preciso ma doveva essere un bel personaggio poco incline al lavoro stabile. Ha avuto quattro figli (Alice, Nariateresa e una coppia di gemelli Renzo e Marinella). E’ per un brutto cancro nel 1954 quando la coppia di gemelli aveva un anno. Di quella morte e delle sofferenze precedenti ho ricordi di bambino, per la miseria della abitazione (le camere stavano nella stecca di separazione delle due rogge molinare) e per lo zio morto con tutta la testa fasciata per la esplosione, in faccia di una enorme metastasi.

Alice Malacrida a tre anni

La moglie, la zia Antonietta, si è rimboccata le maniche e, lavorando duramente al salumificio Molteni, ha tirato grandi quattro figli. La mia coetanea, Alice, era la maggiore; la ricordo come una bambina, e poi una ragazza bellissima. Con il passare degli anni questi cugini (della zia Renza e dello zio Eugenio) li ho persi di vista e ho recuperato qualche contatto solo tramite Facebook.

La famiglia le cui vicende di vita si sono intrecciate di più con la mia è quella della primogenita, la zia Amelia che ho lungamente frequentatato al Taboga ed anche successivamente ad Arcore e che, essendo mia madre orfana di madre, è presente al matrimonio di mamma e papà come accompagnatrice della sposa. Per il papà c’è il nonno Alessandro e per la mamma c’è la zia Amelia.

1944 zia Amelia e nonno Alessandro al matrimonio di mamma e papà

La zia Amelia era sposata con un primo cugino, lo zio Angiolino, come era uso fare nelle comunità di mugnai lungo il Lambro per ragioni di gestione degli assi ereditari (Malacrida lui e Malacrida lei) il che non contribuiva certamente ad arricchire il patrimonio genetico e trasmetteva i problemi del medesimo. Nel caso del Taboga certamente la predisposizione al diabete e alla lussazione dell’anca.

La zia Amelia e lo zio Angiolino avevano figli e figlie: Ester, la maggiore del 1929, la cui vita si è fortemente incrociata con la nostra visto che per mia madre (del 1920), più che una nipote era una cuginetta, Lina, Franco, Rosanna, Mario (Mariuccio) ed Alberta. Alberta, la minore è coetanea del maggiore dei miei fratelli, un po’ come è stato, anche sul versante delle zie Cereda, più vecchie di mio padre.

Mariuccio, che ha solo pochi anni più di me, mi faceva da guida alle avventure del fiume e della campagna e divenuto adulto avrebbe lavorato alla Philips dopo essersi specializzato in radiotecnica.

Il Lambro e i mulini

A monte del Taboga, in corrispondenza del parco di una villa patrizia, villa Rapazzini, il Lambro si allargava e formava una cascatella artificiale alta meno di 2 metri; sulla sinistra partiva una roggia destinata a diramarsi e ad alimentare i mulini.

Queste cascate sono presenti, lungo il Lambro, in tutta la Brianza e le chiamano ciüüs. Ne vedete due anche nel Parco, all’ingresso pedonale di Villasanta e al Molino del Cantone. Ogni volta che incontrate un toponimo che inizia con Molino, state certi che lì di fiancoo c’è una ciüüs. Le ciüüs sono state la infrastruttura tecnologica che ha consentito lo sviluppo industriale della Brianza a partire dal settecento: mulini per la macinazione dei cereali, ma anche impianti di follatura, tintorie e tessiture in cui l’energia per azionare le macchine veniva dall’acqua.

Appena a valle del Taboga, prima di un altro mulino (Mulino Sesto Giovane), esistono due frazioni la Föla e la Fületa in cui le ruote azionavano dei rudimentali magli utilizzati per battere la lana bagnata producendone l’infeltrimento (follatura). Non è una caso che, nell’800 e nel prima metà del 900, Monza fosse la capitale italiana del cappello.

Ho scoperto da grande che ciüüs voleva dire chiusa: era il punto di presa d’acqua della roggia molinara. Quei due metri erano il dislvello utile che avrebbe consentito al mulino di funzionare. Più che di una chiusa si tratta di una briglia di presa, ma così le chiamava la gente.

la planimetria del sistema delle acque del Taboga con le due rogge molinare e i tre edifici dei mulini ripresa da uno dei rogiti di fine 800 riguardanti le assegnazioni dei mulini tra i Malacrida

Come si vede dalla mappa ottocentesca qui a fianco, la roggia molinara del Taboga si divideva in due e formava una specie di isola intorno a cui stava l’insediamento con i mulini mentre più a ovest scorreva il ramo principale del fiume.

C’erano tre edifici bassi, stretti e lunghi su due livelli; in mezzo ci passava l’acqua del Lambro; roggia molinara è un termine che ho appreso da grande mentre allora, per chi ci viveva, erano semplicemente rami diversi del Lambro, perché nel tempo se ne era perduto il carattere artificiale. Ora, come si vede nella foto aerea di chiusura dell’articolo, non esistono più ma con un po’ di attenzione, se ne può individuare il percorso.

I mulini stavano nella parte a monte degli edifici (tre su ogni lato delle due rogge). Nella restante parte di questi corpi di fabbrica allungati longitudinalmente al fiume c’erano al piano terra magazzini, cucine, stalle, persino una bottega, quella della Giulia che preparava i ravioli, il merluzzo e le arborelle fritte e, al piano superiore, le camere da letto.

A monte dei tre edifici c’erano due ponticelli di legno con un tetto di coppi. Erano ponticelli rudimentali ma solidi, larghi circa un metro e mezzo con a monte l’invaso e a valle le chiuse mobili formate da paratie in legno di 70 cm di larghezza che si potevano alzare facendo leva con un palo e che potevano essere bloccate in apertura grazie ad un meccanismo a cremagliera (lo faceva il Mariuccio).

Uno dei ponticelli del Taboga con residui di chiuse e ruote ad asse orizziontale

La chiuse erano sei su ciascuno dei due ponti e, aprendosi consentivano l’accesso dell’acqua a dei canali in mattoni e ceppo dove l’acqua poteva precipitare per un paio di metri sino a colpire da sotto le ruote del mulino.

Queste erano del tipo a raggera con pale in legno lunghe poco più di un metro. Ogni ruota ne aveva una ventina. Le pale erano incastrate in un tamburo in legno dentro il quale passava l’albero di acciaio che attraverso fori nella parete entrava nel mulino e andava ad azionare tutti i meccanismi oltre alla macina.

Quando la paratia veniva alzata, tutto l’invaso a monte (lungo una cinquantina di metri) iniziava a svuotarsi e la ruota si metteva a girare con un misto di cigolii, di spruzzi, di scrosci e una gran festa dei bambini.

Per arrivare al mulino vero e proprio, venendo dal ponticello, si entrava in una zona coperta (la Mulassa, dove viveva mio nonno) e da lì si scendeva di un paio di metri per i gradini di una scala in pietra. Sul muro c’erano una vecchia santella di qualche santo protettore e i segni lasciati dall’acqua nelle diverse alluvioni del novecento tutte catalogate con la scritta indicante l’anno.

Al Taboga non si diceva alluvione, ma Lambrone, per ricordare, anche nel linguaggio, il rapporto con il fiume. Il Lambrone faceva parte della realtà e ogni tanto veniva. Quando veniva, le case si allagavano per tutto il piano terra e la preoccupazione principale era quella di recuperare gli animali e metterli in salvo. Prima di uscire dalle sponde l’acqua iniziava ad uscire dagli scarichi delle acque nere che erano collegai direttamente con il fiume.

il mulino vero e proprio

Come ho già detto di mulini ce n’erano tre su ogni lato (12 in tutto); erano tutti di proprietà di parenti e frutto di divisioni ereditarie da capostipiti comuni. La lettura dei rogiti di fine 800, che ho in originale, è molto divertente oltre che affascinante con le mappe fatte a mano, colorate e con i testi in corsivo.

Se guardavi uno di questi blocchi stando di fronte vedevi una grande struttura di legno con tre box e il cilindro che conteneva la macina. Più in alto, ma per vederli dovevi salire al piano superiore dalla scala che portava anche alle camere da letto, c’erano i setacci per il vaglio del macinato.

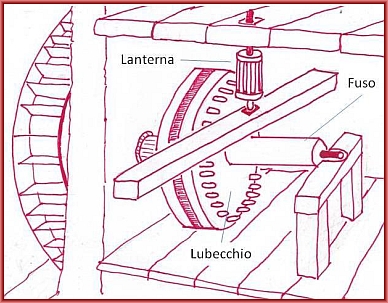

Il meccanismo lubecchio-lanterna che trasforma il moto rotatorio ad asse orizzontale (ruota) in movimento ad asse verticale (macina)

Nel mulino c’erano cinghie di cuoio dappertutto perchè tutta l’energia veniva dall’albero messo in rotazione dalla ruota e da esso si prelevava il movimento per far funzionare i diversi servomeccanismi del mulino.

Anche gli ingranaggi per variare le velocità di macinazione o per trasformare il moto rotatorio orizzontale in moto verticale erano in legno. Il meccanismo di trasformazione della rotazione da asse orizzontale, proveniente dalla ruota, in asse verticale, necessario per azionare la macina ha segnato dal rado medioevo un importante progresso tecnologico. Nnei primi mulini le ruote erano asse verticale come la macina, erano annegate sotto il mulino e la macina ruotava alla stessa velocità della ruota.

Si tratta di un meccanismo che, con le medesime caratteristiche si trovava nei mulini di tutta italia, fossero deputati alla macinazione, alla battitura o al funzionamento dei mantici e dei magli delle ferriere, e che è stato introdotto intorno al XIII secolo consentendo di aumentare notevolmente le potenze in gioco.

Si chiama meccanismo Lanterna-Lubecchio e quelli che ho visto io erano ancora costruiti in legno. Il lubecchio aveva molti più denti della lanterna e ciò consentiva di diminuire la velocità di rotazione aumentando la coppia necessaria ad azionare la macina. In una fase più avanzata furono sostituiti da ingranaggi metallicci (il meccanismo vite senza fine ruota elicoidale).

Il serbatoio dove arriva il mais e al di sotto il cilindro contenente la macina

Sul lato opposto a quello della macina c’era una specie di grande tramoggia in cui si versava il mais e al suo fianco due grossi tubi di ferro sotto i quali si mettevano i sacchi per raccogliere il macinato. C’era anche una grossa stadera di quelle a piano orizzontale per pesare la merce in entrata e in uscita.

Il mais arrivava in grossi sacchi da 50 kg; erano i sacchi di una volta costantemente riciclati, fatti di iuta e in ogni casa c’erano anche gli aghi e la corda per le riparazioni, perché nella economia povera ogni cosa aveva il suo valore e si buttava solo se era diventata inservibile.

il mugnaio

Il motocarro Ercole della Guzzi

Mio zio e mio cugino i sacchi li portavano a spalla o con un carellino per una ventina di metri dal portico, dove sostavano i motocarri, al locale del mulino. Negli anni 50 quasi tutti i mugnai avevano il motocarro Ercole della Guzzi, un monocilindrico grigio, parzialmente cabinato e con un bel cassone di carico: accensione a pedale, cilindro e volano bene in vista. Non c’era il volante ma un grande manubrio da moto con le manopole e tutti i comandi: il gas, il freno, l’aria, l’alzavalvole e naturalmente il serbatoio della benzina con a fianco la leva del cambio.

Il mugnaio faceva il servizio a domicilio ai paisan, così si chiamano i contadini nel dialetto della Brianza. E’ un francesismo, ma il nostro dialetto è pieno di francesismi e lo imita anche nella sintassi. Così, benché abbia studiato il francese solo alle medie, il parlarlo mi ha sempre dato meno problemi dell’inglese: quelque chose, diventa quei cos, quelle heure est-il diventa che ura l’è e così via.

carro da mugnaio (dal sito del museo della civiltà contadina)

Oltre ai motocarri qualche mugnaio aveva ancora il tipico carro lombardo con due grandi ruote a raggera e il cavallo, ma ormai i cavalli e i carri stavano sparendo del tutto anche se, prima che i camion prendessero il sopravvento, alcuni trasporti molto pesanti si facevano ancora con i cavalli da tiro. Sotto il portico, accanto ai motocarri c’era un carro ormai inutilizzato perché nessuno deoi Malacrida aveva più il cavallo.

Ma ricordo che a Villasanta le grandi presse prodotte dalla Colombo Agostino, venivano trasportate alla Fiera di Milano con un carro, già a ruote gommate, trainato da cavalli.

Torniamo al mulino; il mais veniva pesato e la quantità era annotata su una lavagnetta; poi lo si versava nella tramoggia e, a questo punto, iniziavano le magie. Mio zio azionava una leva, e in un rumore di chicchi e di ferraglia, il mais veniva risucchiato da terra e andava a finire in alto, dall’altra parte del locale viaggiando in un tubo di ferro alimentato da una vite di Archimede o coclea.

Altra leva (la frizione) e la macina iniziava a girare; dopo qualche minuto avveniva il miracolo: da un tubo di ferro cadeva la farina e da un altro la crusca. Il mugnaio metteva le mani sotto il getto di farina per controllarne il calibro e, se necessrio, interveniva su un altra leva per regolare il grado di macinatura. Nessun motore, nessuna elettricità, solo la forza dell’acqua. Al piano superiore c’era anche un complicato sistema di setacci anche quello azionato da cinghie di cuoio collegate all’albero della macina che serviva, oltre che a separare la crusca dalla farina, anche ad ottenere farine con diversa granatura. Ero un bambino ed ero affascinato da tutti quei meccanismi fatti a mano e il cui componente principale era il legno.

Lo zio Angiolino al matrimonio di mamma e papà

La farina e la crusca erano calde, sui 40-50° ed era divertente ed emozionante mettere le mani sotto e lasciarsi accarezzare; dopo qualche secondo il locale si riempiva del profumo di mulino; era un profumo dolce e amaro, il profumo del mais che in questi anni ho cercato, senza successo, di ritrovare nelle farine per la polenta che ormai sanno di poco.

Mentre il mulino girava mio zio o mio cugino salivano alla saracinesca a controllare il livello dell’acqua e, se serviva, la alzavano un po’ per garantire alla ruota un movimento uniforme. A sacco finito se ne metteva un altro e poi basta, perché c’era già un altro mugnaio in attesa e bisognava aspettare che si ripristinasse il livello dell’acqua nell’invaso della roggia molinara.

Si legavano i sacchi di farina, si pesavano e si riportavano al motocarro sotto il portico. Una parte della farina e della crusca rimanevano al mugnaio: la farina da mangiare o da rivendere, la crusca per i maiali e le galline e le oche.

Lo zio Angiolino dalla metà degli anni 50 ha smesso di fare il mugnaio e, come parte dei suoi figli (Franco e Rosanna) è venuto a lavorare al Calzaturificio monzese facendo il custode, ma la attività di mugnai è continuita da parte di altri cugini Malacrida. Tutta la famiglia si è poi trasferita ad Arcore, prima nella zona della Gilera e poi in una cascina nei pressi di Peregallo. La zia Amelia, cui ero molto affezionato, perché la vedevo un po’ come la mia nonna materna, è morta nel 72 per un cancro al seno e nelle foto del mio matrimonio nel settembre del 1971 è ancora presente ma con un’aria soifferente.

il porcile

Ogni mugnaio aveva il suo porcile, un ambiente basso, di due metri per quattro, con il pavimento in pietra o cemento in leggera discesa verso il fiume, per garantire il deflusso naturale delle deiezioni. Il locale prendeva aria da qualche piccolo finestrino e i maiali, da 6 a 8, campavano lì dentro mangiando da un trogolo che stava sul davanti.

Una volta l’anno venivano venduti ad uno dei salumifici della zona e il ciclo ricominciava. A diferenza di quanto accadeva tra i contadini, il maiale non veniva macellato a novembre o dicembre, ma era allevato per essere venduto e ricavarne un po’ di reddito. A duecentocinquanta metri dal Taboga, alla frazione La Cà, c’era il salumificio Molteni, quello dove lavorava la zia Antonietta.

Ricordate la omonima squadra ciclistica degli anni 60, quella di Gianni Motta? Gli scarichi della macellazione finivano direttamente nel Lambro, in una zona appena più a valle del Taboga, dove l’acqua del Lambro si faceva più scura ma, intorno a quello scarico, c’era grande abbondanza di pesci e io ci andavo a pescare le arborelle con la canna a più ami.

Una volta al giorno, al momento del pasto, mio cugino buttava nel porcile qualche secchiata d’acqua presa dal Fontanino e questo era tutto sul piano della pulizia con lo scarico che finiva direttamente nel Lambro. Davanti al porcile c’era un rozzo braciere, ricavato da un grosso fusto metallico scoperchiato, sul quale metteva a bollire la zuppa per i maiali: acqua del Fontanino, scarti alimentari, crusca, e panello sbriciolato. Il panello era l’unico prodotto non a chilometro zero e arrivava dalle aziende produttrici d’olio; era lo scarto compresso e cotto della macinatura dei semi di ravizzone o di lino (quello che in passato produceva anche mio nonno).

La zuppa liquida dei maiali e il porcile avevano degli odori particolari; un che di dolciastro e di pungente, assolutamente gradevole, più accattivante di quanto si sente passando oggi in vicinanza dei grandi allevamenti della pianura padana.

Il Fontanino

Il Fontanino (ul Funtanen) era il fontanile che scorreva a sinistra della roggia molinara e da cui, sino a tutti gli anni 40, si prelevava l’acqua per tutti gli usi domestici. Lo si vede anche sulla mappa. Non c’era ancora l’acqua nelle case, per non parlare dei servizi igienici. La latrina era un loculo con un buco nel pavimento sopra il pozzo nero. Ma, a partire dai primi anni 50, il Taboga fu allacciato all’acquedotto e così, all’ingresso dei tre portici, venne messo un rubinetto dell’acqua e cessarono anche le epidemie di tifo.

In effetti se nella zona di villa Rapazzini si usava il Fontanino per lavare era evidente che al Taboga arrivassero, nell’acqua da bere, i coliformi fecali. Di tifo si moriva e mio cugino Franco, a quanto raccontava, ci è andato vicino. L’acqua, venisse dal fontanino o dall’acquedotto, veniva trasportata sino alle case in grandi secchi di ferro smaltato o zincato e la si conservava poi coperta da uno straccio o da un coperchio di legno con a fianco il mestolo per prelevarla e per bere. Per gli usi più nobili il secchio era di rame stagnato.

Il Fontanino nasceva cento metri a monte del porcile (nel parco di villa Rapazzini) e scorreva in un letto stretto e profondo da cui, anche d’estate quando l’acqua del Lambro mandava caldo, usciva una bella frescura e un odore di pulito, molto diverso dall’odore dell’acqua del Lambro che incominciava a risentire pesantemente degli effetti delle attività umane.

La pesca

Mio cugino Mariuccio ci teneva i pesci vivi a spurgare in una grande gabbia metallica adagiata sul fondo e legata con una corda e, un paio di volte la settimana, si mangiava pesce fritto o pesce in carpione (quello bollito e messo a macerare con aceto e cipolla).

Nel Lambro si pescava un po’ di tutto: arburei (alborelle), tenca (tinca), cavesai (cavedani), persic (persici), barbìs (barbi) e carpe ma, secondo mia mamma, sino agli anni 30, c’erano anche il luccio e i gamberi di fiume ben noti nelle cronache milanesi dell’ottocento che raccontano dei brianzoli che venivano a Milano a vendere i gamberi del Lambro.

Il quadrato usato per pescare illegalmente, ma con profitto

La pesca si faceva in maniera assolutamente illegale (ma tollerata) con il quadrato, una rete quadrata con maglie di un centimetro e una dimensione del lato variabile, a seconda delle caratteristiche fisiche del pescatore, da uno a tre metri.

La rete era sorretta da due stecche metalliche ed elastiche messe in diagonale e con una lunghezza superiore del 50% rispetto a quella della diagonale, in modo che si formasse un arco che manteneva ben tesa la rete. Nel punto di incrocio delle due stecche si legava una fune appesa ad una grossa canna di bambù. Anche io, nel periodo delle medie e dei primi anni di superiori, mi sono fatto il mio quadrato.

In alternativa al quadrato si faceva anche un po’ di pesca con la canna, con più ami per le arborelle, o con amo singolo nei punti di fiume calmo e profondo come alla Punta, una zona in cui il Lambro fa una curva a gomito ed è scavalcato dal ponte della ferrovia, dove si andava anche a fare il bagno con tuffo dal ponte. Come esca si usavano i lombrichi rubati alla caccia delle galline o la polenta avanzata.

Si adagiava il quadrato sul fondo per qualche minuto e poi lo si sollevava di colpo con uno strappo deciso; i pesci, se c’erano, saltellavano nella rete; usando la canna lo si avvicinava al corpo per prenderli e, a seconda dei casi, venivano messi in un secchio con l’acqua o nel cesto chiuso di vimini. Risultava molto divertente e produttiva la pesca fatta a valle del mulino, stando sotto il portico, nei momenti immediatamente successivi alla apertura della saracinesca. L’acqua aumentava di colpo e con essa arrivavano i pesci risucchiati verso valle.

Ricordo con disgusto l’abitudine di ammazzare il pesce, appena preso, con un colpo secco in testa dato con la pinza usata anche per slamare, ma forse il pesce soffriva di meno che a morire lentamente, per asfissia, nel cesto di vimini.

riti contadini con il fiume – le oche

A proposito di morti cruente mi ricordo di aver assistito una volta alla decapitazione dell’oca. Le oche venivano allevate, così come le anatre mute e le galline utilizzando l’abbondanza di crusca e di mais. Ogni famiglia aveva il suo piccolo orto e un pezzo di terreno incolto con robinie e qualche albero da frutta dove razzolavano i volatili. Sulle robinie erano piantati numerosi assi su cui le galline si rifugiavano di notte per ripararsi dai predatori. Quello delle zia Amelia stava sul lato sinistro della riva e aveva anche un piccolo stagno per le anatre.

Al suo momento l’oca veniva ammazzata prendendola sotto le ali e per i piedi; si appoggiava il collo sulla spalliera metallica di sostegno del ponte e, con un colpo netto di roncola (ul risciiott), veniva decapitata.

La testa finiva nella roggia molinara mentre la povera bestia continuava, per via dei riflessi spinali, a camminare starnazzando e buttando sangue dal collo. Per qualche giorno si mangiava carne e con il piumino si facevano dei sacconi usati come trapunte per l’inverno.

Per via del progressivo inquinamento l’ultimo bagno a monte e a valle della ciüüs l’ho fatto in prima superiore, nel 1961. L’acqua iniziava a sapere di chimica e i pesci diminuivano. La situazione peggiore è stata all’inizio degli anni 70 quando le analisi batteriologiche indicavano la morte anche dei colibatteri fecali.

Poi la situazione è andata progressivamente migliorando grazie al completamento del grande collettore posto sotto il letto del fiume da Erba sino a Monza e che raccoglie tutti gli scarichi fognari e alla costruzione dei depuratori. Così oggi il Lambro è pulito, almeno sino a Monza. Sono ritornati i pesci e molti aironi cenerini e nitticore. Alcuni uccelli di passo, si sono fatti stanziali. Poi, a valle di Monza, ricomincia il dramma e tutta la merda di Milano finisce nel fiume frequentato da cornacchie e nugoli di gabbiani che arrivano sin dalla Liguria.

come si viveva

Al Taboga le camere erano al piano superiore messe una dietro l’altra con un unico accesso dalla parte alta del mulino. Due porte di accesso e poi una infilata di camere comunicanti con le finestre o lungo la roggia molinara o lungo il fontanino.

Niente riscaldamento; si usava ancora il prete sotto le coperte con la brace, o il mattone scaldato nel camino, e sopra i grandi piumini e le trapunte in piuma d’oca. D’inverno ci ho dormito poche volte ma mi ricordo ancora il freddo che ho ritrovato solo nelle camerate a militare.

Al piano terra c’era un grande locale sotto il portico e lì si viveva, mentre la vita sociale avveniva sotto il portico o negli orti. Una volta la settimana la Giulia, aiutata dalla cognata, metteva in produzione i ravioli fatti in casa. Si facevano uno ad uno negli stampi; ripieno con il lesso e gli scarti della macchina affettatrice, pasta fatta a mano e l’unica macchina elettrica era quella per tirare la sfoglia.

Il venerdì, in uno spazio lungo il fiume, a ridosso del porcile veniva fatto il merluzzo fritto, ma anche il pesce in carpione e le arborelle. Già nei primi anni 60 la produzione era ormai esportata verso una affezionata clientela che arrivava da Arcore e da Villasanta perché i ravioli della Giulia erano rinomati.

Dopo la seconda roggia molinara c’era il regno di Mario da Carlott, anche lui mugnaio e allevatore di maiali.

Dopo la seconda roggia molinara c’era il regno di Mario da Carlott, anche lui mugnaio e allevatore di maiali.

Sua figlia, la Olga, sposata ad un Molteni, mandava avanti il salumificio e morì in maniera tragica nel mattatoio scivolando sul pavimento pieno di sangue e finendo con il collo su una sega appesa ad un gancio.

Dopo i locali di Mario, sulla sinistra c’era un ristorante di pesce di fiume rinomato per matrimoni, balera e rimpatriate varie e che aveva avuto il suo massimo sviluppo negli anni 30.

Aveva anche un parco fatto di vialetti, siepi di bosso, montagnette e ponticelli che superavano le due rogge molinare che si originavano poco più a monte; percorsi pedonali delimitati da corrimano in legno e, nella parte più alta, a monte della ciüüs un piccolo imbarcadero che consentiva con una barchetta a remi di risalire il fiume costeggiando il parco dei Rapazzini sino alla zona di Peregallo.

Cose che non esistono più ma che ho la soddisfazione di avere visto, frequentato e goduto.

Ultima modifica di Claudio Cereda il 14 maggio 2024

La pagina con l’indice della mia autobiografia da cui potete scegliere i capitoli da leggere