A viso aperto – intervista di Mario Scialoja a Renato Curcio

Si tratta di un libro datato (marzo 1993) ma che ha il pregio di ripercorrere l’esistenza di Renato Curcio dalla nascita alla uscita dal carcere dopo 24 anni nello stiel della intervista che consente la trattazione breve e diretta delle diverse questioni e me lo sono letto nell’ambito del percorso di analisi biografica dei capi dell BR alla ricerca di motivazioni, pulsioni e diversità. Il tutto è stato innescato dalla morte di Barbara Balzerani che, come Renato Curcio è stata una esponente di primo piano delle BR, non pentita, non dissociata ma nemmeno irriducibile.

Curcio è stato il padre fondatore, non è stato mai convolto direttmente in omicidi, ha gestito tutta la fase iniziale di sviluppo della organizzazione e da subito dopo l’uccisione della moglie ha vissuto l’evoluzione della politica delle BR dalla propaganda armata, agli omicidi, al sequestro Moro, alla gestione Moretti che non condivideva sino alla disfatta..

La sua vicenda personale è quella di un figlio di ragazza-madre. Il padre, il fratello del regista Luigi Zampa, molla la madre incinta e dunque i suoi primi anni di vita avvengono tra disagio e miseria con ricordi felici tra le valli valdesi e la imposizione di una scuola superiore (perito chimico) scelta perché gli negarono il liceo artistico. Al termine delle superiori R.C. molla la madre a Sanremo e se ne va a Genova vivendo di espodienti nel centro storico finchè, ormai alle sogle della vita da barbone alcolista qualcuno gli parla della facoltà di sociologia a Trento. Ci va e grazie ai voti con cui si era diplomato riesce ad avere borsa e collegio universitario.

Gli anni di Trento sono raccontati con entusiasmo sia per le aperture culturali (alle scienze umane) sia per le figure di docenti importanti (da Alberoni a Prodi ad Andreatta), sia per i compagni di sodalizio studentesco (da Marco Boato a Marianella Sclavi, da Mauro Rostagno alla futura moglie Margherita Cagol). Sono anni in cui Curcio si batte per garantire la autonomia della nuova facoltà entrando a contatto con l’establishment democristiano ed in quegli anni si sposa con Margherita il 1° agosto del 69 alle 5 del mattino presso l’eremo di San Romedio. E’ previsto un viaggio di nozze all’insegna della avventura ma in quei giorni avviene l’incontro con De Mori del Cub Pirelli (” Col senno di poi posso dire che l’incontro con questo personaggio grintoso e trasognato segnò per me una nuova discontinuità radicale. Voglio dire che il suo discorso mi spinse sul sentiero che, nel giro di due anni, mi portò alle Brigate rosse.”).

Il libro è tutto da leggere ed è impensabile fare qui il riassunto. Mi limito ad evidenziare i punti salienti:

- fondazione del Collettivo Politico Metropolitano intorno ai tecnici della Siemens (tra cui Mario Moretti) e ad una delle componenti del Cub Pirelli (l’altra con Mosca e Cipriani strizzava lì’occhio alla nascente Avanguardia Operaia

- trasformazione del CPM in Sinistra Proletaria (convegno di Chiavari): “Uno dei problemi da affrontare era quello «dell’organizzazione della forza»: così avviammo un’intricata discussione sul ruolo e i metodi del servizio d’ordine, ossia di quel nucleo duro d’azione che ogni gruppo extraparlamentare aveva creato nel proprio interno. E nel documento elaborato al convegno di Chiavari, il cosiddetto «Libretto giallo», parlando dell’autonomia operaia introducemmo per la prima volta una riflessione sull’ipotesi della lotta armata.”

- settembre 70 (convegno di Pecorile) ci si avvia verso la fondazione delle BR e si discute del tema della forza e si inizia a bruciare le auto dei capetti. Inizia un rapporto personale tra Curcio e Feltrinelli (che ha organizzato i GAP raccogliendo vecchi partigiani delusi, gira il mondo e racconta di America Latina

marzo 72 sequestro per poche ore di Macchiarini e precedenti esperienze di rapine per acquisire soldi ma soprattutto esperienze di controllo delle operazioni; Sul cartello, sotto la sigla Brigate rosse, avevamo scritto: «Mordi e fuggi. Niente resterà impunito. Colpiscine uno per educarne cento. Tutto il potere al popolo armato». Dopo il rapimento Macchiarini, che dura poche ore, il gruppo dirigente viene braccato dalla polizia e inizia la clandestinità.IL gruppo delle BR (12 persone) lascia MIlano e si sposta a Mirafiori. Margherita ed io ci saremmo trasferiti a Torino, mentre Franceschini e Bertolazzi, dopo aver rintracciato Moretti che risultava ancora disperso, dovevano provare a rimettere in piedi l’organizzazione a Milano.

marzo 72 sequestro per poche ore di Macchiarini e precedenti esperienze di rapine per acquisire soldi ma soprattutto esperienze di controllo delle operazioni; Sul cartello, sotto la sigla Brigate rosse, avevamo scritto: «Mordi e fuggi. Niente resterà impunito. Colpiscine uno per educarne cento. Tutto il potere al popolo armato». Dopo il rapimento Macchiarini, che dura poche ore, il gruppo dirigente viene braccato dalla polizia e inizia la clandestinità.IL gruppo delle BR (12 persone) lascia MIlano e si sposta a Mirafiori. Margherita ed io ci saremmo trasferiti a Torino, mentre Franceschini e Bertolazzi, dopo aver rintracciato Moretti che risultava ancora disperso, dovevano provare a rimettere in piedi l’organizzazione a Milano.- febbraio 73 rapimento del sindacalista Cisnal Labate che viene interrogato sui meccanismi usati dalle dirigenza Fiat per il controllo operaio tramite capi, cepetti, sindacato giallo e ricatti. Labate viene ammanettato ad un lampione mentre le BR volantinano tra il giubilo degli operai. Il consenso delle BR tra gli operai radicalizzati a Milano come a Torino cresce e si rafforza con il successivo rapimento e interrogatorio di Amerio.

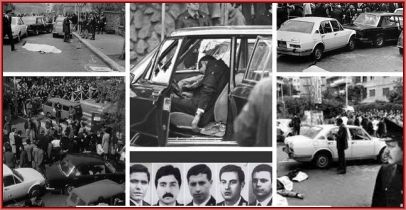

- Il 18 aprile del 74 con una azione preparata da Curcio, Cagol, Franceschini, Bonavita, Ognibene, Ferrari e il supporto della neonata colonna genovese viene sequestrato il giudice Sossi un pm con trascorsi neofascisti e che era stato in prima linea nel processo a Rossi e a quyelli della banda feltrinelliana del XXII ottobre. Si era in piena campagna referendaria sul divorzio e ho bene in mente lo sconcerto che ci colse. Ci era sembrata una vera provocazione pensata per dare supporto ai fascisti e alla DC fanfaniana.”Gli sviluppi del sequestro Sossi sono piuttosto noti. Lui, pavido e impaurito, collaborò in pieno, raccontò dei loschi traffici di Umberto Catalano, capo della squadra politica della Questura di Genova e uomo di mano di Paolo Emilio Taviani, delle inchieste insabbiate, dei processi politicizzati e truccati, delle oscure manovre attorno al rapimento del ricco genovese Gianfranco Gadolla..” La richiesta è quella di liberare quelli della XXII ottobre e sembra cosa fatta con il consenso della Corte d’Appello sùdi Genova quando il Procuratore Generale di Genova Coco si oppone e non firma e le BR rilasciano comunque Sossi. Nello stesso periodo (a giugno) nel corso di una azione nella sede MSI di Padova tesa a ricercare elementi sulla strage di Brescia da parte della nascente colonna veneta avviene il primo fatto di sangue. Come conseguenza di un fallo di reazione vengono uccisi due militanti missini. Curcio racconta la cosa coin sconcerto “L’azione di via Zabarella non aveva niente a che vedere con ciò che le Br stavano facendo, non rientrava nei nostri piani. Noi ormai puntavamo al «cuore dello Stato», cioè alla Democrazia cristiana. Non vedevamo più nei fascisti un pericolo reale ed anzi contestavamo a quelle parti di movimento ancora impegnate nel cosiddetto «antifascismo militante» di essere fuorviate da una cultura post-bellica, tutto sommato di comodo, arretrata e mascheratrice…. I morti di via Zabarella, come ho detto, li considerai subito un disastro politico, un errore molto grave. L’idea di uccidere consapevolmente in quel periodo la escludevo: ritenevo che per il nostro tipo di organizzazione sarebbe stato un passo controproducente e negativo. Devo però ammettere in tutta sincerità che nell’ottica dello sviluppo della lotta armata il fatto che vi potessero essere dei morti, sia fatti da noi che fatti a noi, era un’eventualità che avevo senz’altro accettata. In piena coerenza con il pensiero e l’esperienza del marxismo rivoluzionario, anche io ero convinto che il prezzo della morte, per quanto tragico, fosse una necessità nel passaggio a una società senza oppressione… Decidemmo così di scrivere un documento il cui succo era questo: l’azione di Padova è delle Br, ma non è stata programmata dall’organizzazione perché la nostra linea politica è un’altra; non poniamo al centro della nostra attenzione i fascisti e tanto meno sosteniamo che vanno ammazzati; i fascisti non sono il vero nemico e, se anche avessero qualcosa a che vedere con la strage di Brescia, il loro ruolo non può essere che secondario; la responsabilità di questo tipo di stragi va ricercata anzitutto all’interno dello Stato.“ L’elemento paradossale della intera vicenda è che dei 30 anni complessivi di condanne che Curcio si è preso 16 riguardano il concorso morale in questo evento.

- Curcio viene arrestato nel settembre 74 insieme a Franceschini grazie alla azione dell’infiltrato Silvano Girotto (frate mitra) e sarà liberato dal carcere di Casale grazie ad una azione militare guidata dalla moglie nel febbraio del 75 (non entra nei dettagli ma sia rispetto a questo evento, sia rispetto al periodo dell’Asinara, ricorda che durante i colloqui riuscivano a far passare sia informazioni sia esplosivi). “Quell’azione può anche essere considerata sotto l’aspetto personale e romantico, ma in sostanza è stata un’azione politica in applicazione di uno dei principi cardine della lotta armata: la liberazione dei prigionieri.” Dopo l’evasione Curcio va a Milano lavora con Walter Alasia e in quel contesto emergono i primi contrasti interni al gruppo dirigente tra una visione più movimentista (la sua) e una che propone agli insoddisfatti di lasciare il movimento ed entrare nelle BR.

Nel giugno del 75 le BR, preso atto che la organizzazione costa molto (appartamenti e mantenimento dei regolari, come vengono chiamati clandestini) e che i proventi delle rapine non bastano tentano il colpo grosso con il rapimento di uno deui rampolli della Gancia. Durante la gestione delle trattative qualcosa va storto, per mancato rispetto delle norme che si erano stabilite e i carabinieri che perlustravano le campagne della zona arrivano alla cascina, ci sono due conflitti a fuoco, nel primo muore un carabiniere enel secondo viene uccisa Mara Cagol (sul tema ci sarà una grande polemica perché la Cagol risulta uccisa da un colpo entrato dalla ascella sinistra, come se avesse le mani alzate, ma Curcio non ne fa cenno). “La morte di Margherita, mia moglie, una nostra compagna, una capo colonna, e anche la morte di un carabiniere, padre di famiglia: questo l’epilogo drammatico di un’operazione che avevamo studiato in modo da evitare lo scontro a fuoco. Il grave fallimento ci portò a una durissima autocritica, ma anche alla presa di coscienza che continuare per la nostra strada significava accettare in concreto – e non solo come ipotesi astratta – il peso della morte, sia nel nostro campo che in quello avversario.”

Nel giugno del 75 le BR, preso atto che la organizzazione costa molto (appartamenti e mantenimento dei regolari, come vengono chiamati clandestini) e che i proventi delle rapine non bastano tentano il colpo grosso con il rapimento di uno deui rampolli della Gancia. Durante la gestione delle trattative qualcosa va storto, per mancato rispetto delle norme che si erano stabilite e i carabinieri che perlustravano le campagne della zona arrivano alla cascina, ci sono due conflitti a fuoco, nel primo muore un carabiniere enel secondo viene uccisa Mara Cagol (sul tema ci sarà una grande polemica perché la Cagol risulta uccisa da un colpo entrato dalla ascella sinistra, come se avesse le mani alzate, ma Curcio non ne fa cenno). “La morte di Margherita, mia moglie, una nostra compagna, una capo colonna, e anche la morte di un carabiniere, padre di famiglia: questo l’epilogo drammatico di un’operazione che avevamo studiato in modo da evitare lo scontro a fuoco. Il grave fallimento ci portò a una durissima autocritica, ma anche alla presa di coscienza che continuare per la nostra strada significava accettare in concreto – e non solo come ipotesi astratta – il peso della morte, sia nel nostro campo che in quello avversario.”- Il 18 febbraio del 76 Curcio viene arrestato a Milano a causa della leggerezza di un brigatista che aveva lasciato l’auto con le targhe false in sosta vietata e da lì in poi la storia delle BR cambia.

Curcio riceve la notizia del rapimento Moro in carcere a Torino: “Debbo dire che percepii subito un dislivello molto forte tra le capacità politiche delle Brigate rosse che agivano all’esterno e i problemi politici che un’azione così rilevante avrebbe posto. Ebbi la netta sensazione che l’azione compiuta rappresentasse un passo più lungo della gamba….capii che con Moro veniva ad essere colpito un vasto disegno politico in atto nel paese e che quell’iniziativa avrebbe avuto delle conseguenze politiche più gravi di quelle poliziesche.”.

Curcio riceve la notizia del rapimento Moro in carcere a Torino: “Debbo dire che percepii subito un dislivello molto forte tra le capacità politiche delle Brigate rosse che agivano all’esterno e i problemi politici che un’azione così rilevante avrebbe posto. Ebbi la netta sensazione che l’azione compiuta rappresentasse un passo più lungo della gamba….capii che con Moro veniva ad essere colpito un vasto disegno politico in atto nel paese e che quell’iniziativa avrebbe avuto delle conseguenze politiche più gravi di quelle poliziesche.”.

Il gruppo dirigente storico assume una posizione del tipo noi siamo in carcere e si tratta di una operazione pensata e gestita da chi sta fuori, approviamo ma teniamo distinti ruoli e responsabilità. Curcio si augura che possa andare come nel caso Sossi, anche se si rende conto che si tratta di una cosa più grossa:” Nel caso del giudice Sossi il nostro scopo non era stato quello di uccidere un uomo, ma di realizzare un’ azione di propaganda dimostrando la nostra capacità di tenere un prigioniero per quindici giorni e guadagnare una grande popolarità. E scegliemmo di restituire il giudice vivo anche se lo Stato con i suoi inganni fece di tutto per favorire un epilogo tragico. In quell’occasione sapemmo reagire senza intransigenza e stupidità, facendo prevalere la ragione politica. Con Moro la decisione non dipendeva più da me. La logica delle Br si era irrigidita, la loro ottica era cambiata. Non avevo nessuna certezza… e, di fronte a un evento clamoroso come il sequestro di Moro, ci sarà ben qualcuno in Italia capace di ragionare e di escogitare una soluzione accettabile; magari una contropartita indiretta e non immediatamente percepibile, come la liberazione di qualche guerrigliero in qualche parte del mondo.”

- Il capitolo dedicato al caso Moro è interessante e ricco di notizie riguardanti la discussione interna eseguita ex post (colloqui tra Curcio e Moretti) e tutta la fase della trattativa con interventi esterni di vario tipo (esemplare quelloi di Franca Rame) in cui il nucleo storico mantiene ferma la posizione: noi non possiamo far nulla e siamo militanti disciplinati di una organizzazione.

“È stata una scelta tragicamente distruttiva per l’organizzazione che in quel momento non aveva la forza politica di gestire un fatto di quella portata. Certamente, il non aver valutato sin dall’inizio l’eventualità di potersi trovare di fronte a un atteggiamento di chiusura totale, che avrebbe comportato la scelta semi-obbligata di uccidere il prigioniero, è stato sintomo di scarsissima lungimiranza strategica da parte dei compagni che hanno programmato il sequestro. Personalmente, di fronte alla notizia della morte di Moro sono stato preso da vero sconforto. Intanto perché verificavo che l’intuizione avuta inizialmente, cioè che le Br avevano messo in piedi un’azione al di sopra delle loro capacità politiche, era perfettamente esatta. Poi, perché cominciai a capire che anche gli effetti organizzativo-militari della vicenda sarebbero stati disastrosi.

Si apre una discussione destinata a durare mesi; si è sbagliato? Cosa si potrà fare in futuro? Le BR sono finite? “Questo io non solo l’ho pensato subito, ma l’ho anche scritto. Appena ricevuta la notizia del ritrovamento del cadavere in via Caetani, durante le ore d’aria nel carcere di Torino, con Franceschini, Bertolazzi e gli altri compagni del vecchio nucleo, aprii una discussione che si fece sempre più tesa, durò mesi e sfociò in un incrociarsi di documenti…. Il succo, a volerla dire brevemente, era questo: le Brigate rosse sono finite; la loro storia si chiude con questa azione che porta a un livello estremo delle pratiche politico-militari di una fase precedente, quella della propaganda armata. A questo livello estremo, che in realtà rappresenta un vero salto di qualità, le risposte dell’opinione pubblica, dello Stato italiano, delle forze internazionali, non possono essere più quelle di prima. E le Br non sono nate, non sono preparate, non sono organizzate per affrontare un nuovo livello di scontro di questo genere. Non si tratta di adattarsi a una nuova situazione di scontro militare, ma di chiudere la storia della nostra organizzazione”

apre una discussione destinata a durare mesi; si è sbagliato? Cosa si potrà fare in futuro? Le BR sono finite? “Questo io non solo l’ho pensato subito, ma l’ho anche scritto. Appena ricevuta la notizia del ritrovamento del cadavere in via Caetani, durante le ore d’aria nel carcere di Torino, con Franceschini, Bertolazzi e gli altri compagni del vecchio nucleo, aprii una discussione che si fece sempre più tesa, durò mesi e sfociò in un incrociarsi di documenti…. Il succo, a volerla dire brevemente, era questo: le Brigate rosse sono finite; la loro storia si chiude con questa azione che porta a un livello estremo delle pratiche politico-militari di una fase precedente, quella della propaganda armata. A questo livello estremo, che in realtà rappresenta un vero salto di qualità, le risposte dell’opinione pubblica, dello Stato italiano, delle forze internazionali, non possono essere più quelle di prima. E le Br non sono nate, non sono preparate, non sono organizzate per affrontare un nuovo livello di scontro di questo genere. Non si tratta di adattarsi a una nuova situazione di scontro militare, ma di chiudere la storia della nostra organizzazione”

Questo è quello che Curcio pensa e che non corrisponde all’atteggiamento pubblico. A Torino è in corso il processo e il gruppo storico deve dire la sua; “Avevo concordato con gli altri di citare una frase di Lenin. Scandendo bene le parole e sforzandomi di apparire calmo recitai: «La morte di un nemico di classe è il più alto atto di umanità possibile in una società divisa in classi…». Si trattava evidentemente di un rito autorassicurante, di un escamotage per affrontare quel momento difficilissimo. C’era in noi la consapevolezza di essere di fronte alla fine di un’esperienza storica, ma in quelle poche ore era stato impossibile definire un discorso preciso con cui sintetizzare i nostri giudizi e la nostra analisi. I carabinieri non mi fecero finire di parlare. Entrarono nella gabbia, mi sollevarono di peso e mi buttarono fuori dall’aula. .

- Il penultimo capitolo (senza abiura) è dedicato alla esposizione della posizione di quel gruppo di brigatisti che non si sono pentiti nè dissociati. Non credo che sia corretto chiamarli irriducibili. Si tratta di cittadini italiani che hanno fatto una esperienza che, personalmente giudico aberrante, in primo luogo per la scia di sangue che ha caratterizzato la organizzazione che hanno fondato, che hanno pagato con il carcere la loro scelta e hanno deciso di non usufruire di sconti premiali. Questo è stato il loro modo di essere coerenti e di dichiararsi comunque insoddisfatti e avversari della società democratica e delle sue istituzioni. Per questa ragione termino questo articolo riprendendo ampie citazioni da senza abiura.

Una volta andata in porto la legge sulla dissociazione, si è aperto uno spazio nuovo e chiaro per coloro che, come me, non intendevano usufruirne. Certo, in quel momento fui costretto, come tutti, ad interrogarmi. «Si tratta solo di prendere le distanze da un fenomeno che non c’è più», suggeriva qualcuno. Ma c’era quella richiesta di abiura del proprio passato che galleggiava nell’aria. Non era possibile far finta di non vedere che la legge voleva anche l’umiliazione di chi sottoscriveva la propria «dissociazione».

Molti compagni si adattarono all’idea che quell’umiliazione, in un mondo in cui lo sfascio dell’ideologia era ormai pressoché totale, non fosse un prezzo eccessivo. Dopo tutto qualche vantaggio ne sarebbe venuto, eccome! E presto un po’ tutti avrebbero dimenticato ogni cosa. Valeva la pena insistere nell’intransigente coerenza? Vari amici mi invitarono, discretamente, ad essere pragmatico. A «cogliere l’occasione». Ma in quei giorni stavo leggendo Roland Barthes. Una sua domanda amara mi colpì: in nome di quale presente abbiamo il diritto di giudicare il nostro passato? …Perché mai avrei dovuto «dissociarmi» da quelli che erano stati giorni certamente tragici e spietati, ma anche autentici in ogni loro respiro? Perché avrei dovuto «abiurare» un passato che avevo vissuto con tutto me stesso? Il carcere era forse il luogo ideale per tentare anche un primo, provvisorio, bilancio? Preferii affrontare, rimanendo integro, i tempi difficili che sarebbero seguiti. Difficili non tanto per la durezza del regime carcerario, ma perché, uno dopo l’altro, ho visto distaccarsi e dissociarsi molti di quei compagni con i quali avevo condiviso speranze di mutamento, dure esperienze, momenti di gioia e una grande sconfitta. Difficili perché la società che ha amministrato la vittoria non ha avuto la forza di essere generosa con i vinti più di quanto non è stata con se stessa.

la dissociazione

Detto questo, ho almeno due critiche teoriche da fare alla dissociazione. La prima è politica. II dissociato rinnega l’esperienza compiuta senza saperla oltrepassare e riduce la complessità sociale dei moti sovversivi a un fatto giuridico di cui parlare con il linguaggio di un azzeccagarbugli. Il dissociato è in realtà un associato: nel senso che si associa a una precisa linea politica, quella dell’ex Pci, fondata sull’esorcizzazione della storia. II Pci ha sempre negato l’esistenza di uno spazio politico alla sua sinistra criminalizzando ogni forma di lotta esso producesse. E, nel promuovere la dissociazione, ha continuato ad essere conseguente con tale posizione facendo di tutto per evitare che si potesse parlare in modo libero e approfondito della storia degli anni ’70. Che è appunto una storia della sinistra di classe e degli spazi aperti alla sinistra del Partito comunista.

La seconda critica è più culturale. È sorprendente la facilità con cui, per varare il disegno di legge sulla dissociazione, si è buttata a mare la conquista borghese della libertà di pensiero. La legge infatti chiedeva che venissero «pronunciate» parole di abiura: là dove la cultura giuridica occidentale ha sempre riconosciuto all’imputato il diritto al silenzio. Un diritto che è un fatto di civiltà tanto quanto il diritto alla libera parola. E così, chi, come me, non ha voluto pronunciare l’abiura è stato pesantemente punito. Punito per il suo silenzio. È il ritorno ai processi alle streghe.

obiettivo irraggiungibile

Poco dopo il sequestro Moro, nei primissimi anni ’80. Fu allora che l’esperienza armata cominciò ad essere messa in crisi proprio da quel sistema dei partiti contro il quale ci eravamo battuti. Capii che la nostra lotta non era stata capace di scalfire quel blocco monolitico, anche se diversificato, di potere. E la vicenda Moro è stata il primo segnale forte di questa realtà. L’accordo strettissimo tra Dc e Pci che si realizzò in quel momento diede il segno della capacità del blocco politico di compattarsi contro le pulsioni del sociale.

Le Brigate rosse furono incapaci di far fronte a quella situazione. E cominciò a pesare la contraddizione che le ha portate all’estinzione: da una parte, l’accumulazione degli organici «militari» e, dall’altra, l’incapacità di individuare il punto su cui fare leva per intaccare il sistema politico da colpire.

Vorrei però che sia ben chiara una cosa. Io avevo avuto grandi responsabilità nella creazione del fenomeno armato e facevo parte di un’organizzazione che non era una squadra di bocce, dalla quale tirarsi fuori come se niente fosse. Non è che di punto in bianco potevo convincermi di una certa cosa e dire con disinvoltura: «Guardate ragazzi, io adesso la penso in un altro modo e quindi vi saluto e me ne vado». Credo di non dover spendere molte parole per spiegare che da parte mia sarebbe stata una buffonata irresponsabile.

… Non si poteva – non si possono – mollare le persone che in questa storia sono state implicate e che sono andate a finire in galera. Io considererò chiuso il mio conto con le Brigate rosse nel momento in cui avrò la gioia di vedere fuori dal carcere e rientrati dall’esilio tutti i compagni coinvolti nell’avventura degli anni ’70.

i morti e la pietas

Curcio espone una tesi assolutoria che mi capita di incontrare sui social quando si toccano determinate tematiche. Sul piano della esperienza personale li posso capire, ma sull’altro piatto della bilancia ci sono i morti. C’è stata una dichiarazione di guerra e lo stato per difendere la democrazia ha fatto ricorso a tutte le sue armi, in qualche momento agendo border line per stato di necessità.

Quanti morti hanno fatto gli errori, ben più gravi, delle generazioni dei nostri padri e dei nostri nonni? Non è con un conteggio di questo tipo che si possono fare dei bilanci. Il pregio delle rivoluzioni mancate è quello di non avere il difetto delle rivoluzioni riuscite: in qualche modo tutte le rivoluzioni riuscite hanno tradito le loro promesse, mentre quelle mancate possono tradire solo le analisi che le hanno mosse. Una colpa che, tutto sommato, mi sembra meno grave.

D’altra parte, la generosità con cui una fetta della mia generazione si è gettata nella rischiosa avventura politico-ideologica rappresenta un valore positivo che, a un certo punto, dovrà esserci riconosciuto. Voglio dirlo senza pudori: io oggi ho una grande pietas nei confronti di me stesso e della mia generazione sconfitta…

… A me e alla mia generazione non è stato lasciato nessuno spazio per vivere quell’immaginario che portavamo con noi al momento del nostro ingresso nella società. Non abbiamo potuto vivere nel modo in cui ci sarebbe piaciuto perché la generazione precedente ha brutalmente bloccato il nostro cammino chiedendoci di sacrificare la nostra differenza o morire. Così alcuni sono morti con le armi in pugno, molti con l’eroina nelle vene, la maggioranza è vissuta ammazzando dentro di sé il suo desiderio di mutamento.

… Quanto alla nostra specifica sconfitta, quella delle Br, si tratta di una sconfitta che, lo ripeto, avevo cominciato a vedere alla fine degli anni ’70 e ho riconosciuto pubblicamente nel 1986. Certo, per molti compagni l’idea della fine delle Brigate rosse risultava intollerabile. Per me, invece, procedere per discontinuità non era affatto un’esperienza nuova. Nell’86, infatti, non feci altro che ripetere un tipo di comportamento che avevo già tenuto nel ’70: chiudere formalmente, con una chiara decisione, un’esperienza che si trascinava per forza d’inerzia ed era ormai inesorabilmente condannata.

perché non hanno accettato la proposta della chiusura politica della sovversione anni 70?

Non so se la paura può essere una chiave di lettura adeguata. Personalmente colgo nella loro assenza un moto più sordido e profondo. Qualcosa che non riguarda in modo specifico il loro rapporto con il fenomeno armato degli anni ’70, ma viene da modelli più lontani e fa parte di una malformazione congenita della società italiana. Nel nostro paese, in cui è mancata una rivoluzione borghese e non vi è stata neppure una vera rivoluzione industriale, gli intellettuali sono rimasti subordinati al potere del «Principe», cioè ai partiti politici. Hanno mantenuto la vocazione a farsi chierici ed ancelle. Triste eredità di una cultura marchiata dal Machiavelli, veleno sottile che devitalizza alla radice ogni azzardo del pensiero divergente.

Quando, nella Francia dei primi anni ’70, il governo mise fuori legge il gruppo della Gauche Prolétarienne, molti intellettuali, Sartre in testa, scesero a distribuire «La Cause du Peuple», il giornale bandito. «Se volete soffocare ogni voce, ogni utopia, che intende esprimere modelli diversi di società, arrestate anche noi», dissero in buona sostanza. Fu, ne sono certo, una grande lezione e, soprattutto, un intervento provvidenziale per la società francese: perché quell’area di intellettuali rappresentò un cuscinetto di tolleranza, un ammortizzatore sociale, tra le rigidità del potere politico e le tensioni rinnovatrici e sovversive dei movimenti più estremi. Qualcosa che in Italia non è esistito.

… Perché questo ostentato silenzio dei nostri intellettuali sull’esperienza eversiva brigatista? Perché questa difficoltà clamorosa di tutta la sinistra ad affrontare una discussione sugli anni ’70? La mia risposta l’ho data. Sarebbe interessante conoscere le risposte di Rossanda e dei pochissimi disposti a prestare orecchio alle nostre grida nel deserto.

… Gli uomini del potere hanno sempre risposto che la lotta armata non è stata un fatto politico, ma criminale. Cossiga, bisogna riconoscerlo, ha invece avuto il coraggio di proporre una lettura più sincera e approfondita, premessa indispensabile per aprire quella discussione seria sugli anni ’70 che sinora nessuno, tra i politici e gli intellettuali, ha voluto…. Personalmente, non riconosco ad alcun potere l’autorità e il diritto di chiedere abiure. E mi stupisco che lo abbia fatto un laico come l’ex ministro Guardasigilli socialista. Oggi, alle soglie del duemila. Cossiga è poi venuto a trovarti a Rebibbia il 25 novembre ’92: mi ha confessato che l’incontro è stato «drammatico, nel senso ellenico del termine» e che sei un uomo per il quale lui nutre «molta stima». Che significato ha avuto quel colloquio e cosa vi siete detti? Dal mio punto di vista una certa «drammaticità» quell’incontro l’ha avuta, in quanto si è trattato di un faccia a faccia tra due sconfitti. Cossiga si presentava, in un certo senso, come colui che non era riuscito a portare avanti il suo tentativo di compiere un atto concreto che permetta il superamento di una fase della storia sociale italiana. Io gli ero di fronte sconfitto nella qualità di ex leader delle Brigate rosse e di inascoltato predicatore della necessità di affrontare l’assunzione di una responsabilità politica collettiva per la storia degli anni ’70.

A viso aperto. Memorie e desideri del fondatore delle Brigate Rosse. Intervista di Mario Scialoja

Renato Curcio, Mario Scialoja

Mondadori, 1993 228 pagine, € 14,98 ISBN 8804367032

Questo libro ha 30 anni. Lo recensisco, nell’ambito delle polemiche sulla morte di Barbara Balzerani e sulla commemorazione che qualcuno ne ha fatto sfidando la congiura del silenzio. Di certe persone che sono state in carcere a lungo espiando la loro condanna non si deve parlare, devono essere dei “morti viventi” sia da vivi sia da morti.

E’ la storia di Renato Curcio raccontata da lui stesso: dalla infanzia alla fondazione delle BR, dalle proime azioni di propaganda armata all’esito innescato dalla strage di via Fani e dall’aver alzato il tiro senza prevederne le conseguenze.

Ho sempre osteggiato le BR, anche quando ero un dirigente della sinistra rivoluzionaria senza nasconderne l’origine leninista da scheggia impazzita. Nel 77 mi sono iscritto al PCI quando il mondo della sovversione si stava trasformando in un “mare di merda”. L’ho fatto ritenendo che la difesa delle istituzioni dello stato democratico andasse messa al primo posto e non ho cambiato idea.

Mi auguro che il diritto alla esistenza di coloro che sbagliarono e che hanno pagato non venga tributato post mortem.