riflessioni sulla democrazia

È nella consapevolezza di moltissimi, se non di tutti, che la democrazia così come è stata progettata e perseguita nel pensiero politico occidentale, negli ultimi tempi, sia andata inesorabilmente in crisi.

È nella consapevolezza di moltissimi, se non di tutti, che la democrazia così come è stata progettata e perseguita nel pensiero politico occidentale, negli ultimi tempi, sia andata inesorabilmente in crisi.

Questa forma di organizzazione della politica nelle varie forme in cui è stata declinata negli stati che si sono autodefiniti “Occidente” già alla fine del ‘900 e in modo sempre più evidente nel secondo millennio ha mostrato segni di cedimento o di regressione.

La “Democrazia Occidentale” con le sue forme e le sue norme, le sue ritualità finanche i suoi costumi è diventata, specialmente dopo la II guerra mondiale, nonostante tutto, esempio, miraggio e obiettivo di tutti quei Paesi che si affrancavano dal colonialismo o che cercavano di accreditarsi paritariamente nel consesso internazionale delle cosiddette nazioni “libere”.

Non sempre questo percorso è stato lineare e pacifico; ad avanzamenti spesso seguivano drammatici arretramenti, ma fu un processo che vide coinvolti quasi tutti i paesi dell’Asia, dell’Africa e del Sud America. I valori della democrazia sono stati considerati, o si sono autodichiarati “valori universali”; in tal senso si espresse anche Enrico Berlinguer a Mosca nel nov. 1977 in occasione del 60° anniversario della Rivoluzione d’Ottobre proprio in casa del Partito Comunista Sovietico che da sempre aveva mostrato pregiudizi negativi e ambiguità nei confronti dei regimi democratici.

Il suffragio universale, tratto fondamentale della democrazia, è adottato ormai in quasi tutti i paesi del mondo escluso quei pochi che oggi sono retti da regimi a impronta tribale o dittature personali conclamate. È anche vero, e non lo si ripete mai abbastanza, che la democrazia non si esaurisce con la semplice pratica elettorale come tendono troppo spesso a farci credere le forze populiste che spingono verso interpretazioni plebiscitarie, anche se il voto ne costituisce uno dei momenti fondamentali. La libertà di esprimere il proprio pensiero, la libertà di professare la propria religione, la tutela delle minoranze sia etniche sia culturali, il diritto all’istruzione e alla sanità con cure mediche per tutti, determinano nel loro insieme il livello di democrazia in un determinato paese.

Ma ora veniamo alla considerazione iniziale per cui, qui in occidente, percepiamo che la democrazia stia attraversando una fase regressiva tale da minare, in taluni casi, i suoi presupposti fondamentali e costitutivi per cui si coniano delle definizioni quali “democratura” o “democrazia illiberale” per indicare queste trasformazioni.

Svilupperei al fine della comprensione di questo fenomeno alcuni punti di vista che si legano tra loro.

collocazione storica della democrazia

Abbiamo considerato la democrazia, troppo superficialmente e ingenuamente, come un valore socio-organizzativo strutturale della nostra civiltà e finanche irreversibile come lo sono stati il fuoco o la ruota dal punto di vista tecnologico. Anzi non poteva che progredire e migliorare. Ma si dà il caso che la democrazia non sia un bene tecnologico e se la nostra civiltà non la possiamo immaginare senza la ruota o una qualsivoglia forma di energia elettromagnetica, il consesso umano potrà sicuramente sopravvivere anche senza democrazia.

la Grecia

Teniamo presente che nella plurimillenaria storia dell’umanità la democrazia, come fenomeno politico sociale occupa uno spazio di tempo estremamente esiguo: a conti fatti circa 150 anni tra il V e il IV sec. aC. e altrettanti dagli ultimi decenni dell’ ‘800 a oggi e non in maniera continuativa. Forse forme di democrazia sono state esercitate in diversi ma esigui contesti sociali ma comunque irrilevanti dal punto di vista storico.

La forma di democrazia che si è venuta a costituire in Occidente ha le sue antiche radici nel travaglio politico che scosse la città-stato di Atene sullo scadere del VI sec. aC.

Nell’arco di circa cinquant’anni trasformò l’assetto politico dello stato da una sostanziale monarchia, chiamata allora tirannide, in una organizzazione socio-politica e culturale che si diede il nome di democrazia. I più importanti e noti artefici di questa immane trasformazione furono dapprima il grande legislatore Solone, poi Clistene che di fatto con un’azione temeraria e violenta mise fine alla tirannide e il grande stratega Temistocle.

Ma il personaggio che più si identificò nel processo democratico fu sicuramente Pericle che giganteggia con la sua figura politica per gran parte del ‘400 aC. Fu con lui che Atene prese consapevolezza piena che il regime politico da loro “inventato” non aveva uguali nel mondo conosciuto e sopravanzava di gran lunga per complessità e articolazione tutti gli altri e fu lui che, nel celebre epitaffio per i morti nel primo anno della guerra del Peloponneso, vantò orgogliosamente che Atene, non solo non aveva nulla da imparare politicamente dagli altri ma il suo regime democratico era d’esempio e di guida per tutti gli altri popoli, concludendo con un lapidario “…noi ad Atene facciamo così!”. Nel suo insieme questo epitaffio esprime la consapevolezza di una superiorità etica del regime democratico con i suoi concetti di uguaglianza e giustizia, ma non solo, si può intravvedere anche una considerazione estetica, la bellezza e l’armonia dei suoi rapporti politici.

Questa fase durò circa 160 anni, compreso un breve periodo tra il 411 e il 404 aC. quando, a seguito di un colpo di stato, il sistema politico si caratterizzò come una oligarchia ossia una riduzione energica del corpo avente diritto elettorale trasformandosi di fatto da “potere del popolo” a “potere di pochi”. L’esperienza democratica terminò di fatto con la conquista delle città greche da parte di Alessandro Magno nel 338 aC. e successivamente con l’occupazione di tutta la Grecia da parte dei romani e la sua riduzione a provincia di Roma.

Roma

Da allora in poi di democrazia non se ne parlò più per quasi 2000 anni. Il termine stesso di democrazia scomparì anche dal vocabolario politico. Nella Roma repubblicana la parola che più si avvicinava a democrazia fu Res Publica che indicava per estensione non solo la cosa pubblica ma lo Stato nel suo insieme, ma non l’esercizio giuridico del potere. Il “kratos” ossia il potere come volontà giuridica nel suo esercizio forse poteva essere compreso e contenuto nell’acronimo SPQR che indicava l’insieme del potere legislativo e deliberativo che il Senato esercitava a nome di tutto il popolo di Roma.

l’illuminismo

I primi a riprendere il termine democrazia e considerarlo come progetto spendibile politicamente furono gli illuministi della seconda metà del 1700. Con la Rivoluzione Americana prima e con la Rivoluzione Francese il termine democrazia entrò a pieno titolo nei progetti politici dei protagonisti di quegli eventi, anzi fu proprio con la Rivoluzione dell’ ’89 che si amalgamò in simbiosi con i valori di “Egalitè”, e “Libertè” insieme al valore etico di “Fraternitè”.

Ci volle praticamente un secolo, tutto l’ ‘800, cento anni di lotte sanguinose, massacri di massa come alla Comune di Parigi e l’innesto di teorie politiche nuove come il “pensiero socialista” nel suo insieme per dare alla democrazia la spinta per approdare, a cavallo del ‘900, nel patrimonio politico di non poche forze presenti nei parlamenti europei e americani.

Il pensiero e l’azione delle varie correnti del socialismo, con i marxisti in prima fila, arricchì il concetto di democrazia di nuovi e sostanziali valori. L’uguaglianza, per esempio, non fu solamente intesa come concetto mistico e giuridico: “Siamo tutti uguali davanti a Dio e alla legge” ma si caricò anche di una valenza economica: non si può essere veramente liberi ed uguali senza abbattere le grandi differenze materiali che separano le classi sociali. Al vecchio dilemma di Menenio Agrippa veniva data una soluzione diversa da quella prospettata dal console romano 2300 anni prima, non più compromessi ma lotta di classe, la plebe forte di un suo pensiero autonomo non si sarebbe ritirata sull’Aventino, come allora, ma avrebbe accettato la sfida per conquistare la vera democrazia cioè l’esercizio del potere.

il socialismo

Per contrastare questa nuova interpretazione del concetto di democrazia ai reazionari e conservatori, nostalgici dell’ancient regime, si aggregò quel ceto borghese imprenditoriale, che realisticamente non poteva e voleva ritornare agli antichi meccanismi feudali, ma che intendevano la libertà come concetto individuale e non collettivo e non potevano accettare le tendenze economiche-egualitarie proposte dai socialisti.

Questi ceti sociali si unirono in una inedita alleanza, si impossessarono del concetto di democrazia ma lo svuotarono dei suoi valori progressivi. A questo punto il conflitto tra le due visioni della democrazia e tra le classi sociali da esse interpretate divenne insanabile. Detonatore di questo conflitto fu anche la sciagurata, sul lungo periodo, interpretazione marxista che rappresentava la democrazia come la dittatura di una minoranza borghese alla quale si doveva contrapporre una dittatura dei lavoratori, la maggioranza, e in particolare dei proletari appresentati dal loro partito.

Non solo, ma la borghesia conservatrice cercava di frenare in ogni modo l’estensione del diritto di voto mettendo delle barriere di censo o di scolarizzazione al suo esercizio mentre i partiti socialisti spingevano con alterni risultati per una legge elettorale sempre più rappresentativa delle masse popolari o, addirittura per un suffragio universale. Queste forze contrapposte e in conflitto tra loro non erano comunque rappresentate omogeneamente in Europa. In Germania, Francia e Inghilterra, le forze che rappresentavano gli interessi delle classi lavoratrici, pur restando sempre delle minoranze parlamentari, conquistavano in quei consessi istituzionali sempre più peso.

In Russia, per una debolezza intrinseca della borghesia, la democrazia era compressa ai minimi termini; vigendo sostanzialmente un regime feudale ancorché boccheggiante ma violentemente repressivo, le forze progressiste, schiacciate all’impossibilità di una opposizione legalitaria, non avevano altro spazio se non quello di attentati terroristici nichilisti.

La Grande Guerra dei nazionalismi, se da un lato indebolì l’idea che da più di 60 anni scaldava i cuori dei lavoratori: “Proletari di tutto il mondo unitevi”, dall’altro, per poter organizzare gli eserciti, richiese di armare massicciamente proprio le masse popolari. Il rifiuto della guerra, il possesso delle armi e organizzazioni politiche con parole d’ordine semplici ma efficaci furono l’alchimia storica che permise lo scoppio della “Rivoluzione d’Ottobre” e lo sradicamento di un regime zarista ormai antistorico.

Storici e studiosi delle dottrine politiche concordano nell’affermare che la presa del “Palazzo d’Inverno” fu un punto di rottura e di svolta nel panorama politico europeo se non mondiale. Nel pensiero politico europeo si produsse una rottura e una divaricazione nel concetto di democrazia. I conservatori e la destra in generale, da una parte, radicalizzarono il loro concetto di libertà in rapporto alla democrazia spingendolo ad una prerogativa sempre più individuale.

il nazifascismo

A sinistra invece si radicalizzò il progetto politico per la conquista del potere: “Facciamo come in Russia” svuotando e indebolendo la strategia storica della socialdemocrazia per la via parlamentare producendo una spaccatura nelle forze progressiste europee. Il velleitarismo inconcludente della frazione comunista innescò la reazione politica delle destre che identificando concettualmente il socialismo con la democrazia si mossero per distruggerli entrambi precipitando non senza benevolenza nel fascismo in Italia e nel nazismo in Germania con tutto quello che ne seguì sul piano internazionale.

La stratega per ottenere successo si sviluppò, per entrambi i movimenti, su più direttive tra le quali le più importanti furono:

- L’uso della violenza per contrastare e mettere a tacere gli avversari politici.

- Esasperare propagandisticamente il sentimento nazionalista del popolo vittima a detta loro di discriminazioni e congiure internazionali (europee) e da gruppi economici finanziari (ebrei) dai quali necessita riscattarsi, rafforzando e contrapponendo una idea di nazione e di razza in pericolo.

- Svuatamento e annichilamento di tutte le forme socio organizzative e politiche che caratterizzano una democrazia.

Fu questo processo, politico e culturale insieme, che portò al potere il fascismo e il nazismo guardato a tratti anche con simpatia e benevolenza dalle cosiddette democrazie liberali le quali ne apprezzavano la loro risolutezza nella lotta e argine a quello che ritenevano il vero pericolo ossia il “bolscevismo” dilagante.

Sull’altro fronte già spaccato, le due visioni strategiche contrapposte, quella parlamentare e quella rivoluzionaria, furono ulteriormente divaricate dalla sciagurata direttiva del Partito Comunista sovietico che etichettava i socialisti e socialdemocratici europei come “social-fascisti” da combattere alla stregua dei veri fascisti e nazisti.

Con la costituzione del Fronte Popolare in Francia nel 1936 e il sostegno al governo legittimo spagnolo contro il colpo di stato organizzato da Francisco Franco le forze democratiche ritrovarono una unità politica e d’azione che in Italia si concretizzò con la resistenza al nazi-fascismo e la lotta di liberazione dal 1943 al ’45. Dal riavvicinamento delle forze progressiste e democratiche e dal loro lavoro politico in comune scaturì, nell’immediato dopoguerra, la Costituzione faro e guida della nostra Democrazia Repubblicana.

carattere dinamico e non statico delle democrazie

Questa superficiale e schematica ricostruzione storica, assolutamente non esaustiva, mi permette di affrontare il secondo argomento che mi ero riproposto, cioè il carattere dinamico della democrazia con lo scorrere della storia.

La democrazia, come esercizio del potere da parte del popolo con le modalità e le regole che si autoimpone, al suo esordio, nell’Atene del VI secolo aC. si realizzava in un contesto statuale non paragonabile a quello attuale. L’organizzazione socio-politica faceva riferimento alla città-stato di Atene e il popolo chiamato e a esercitare questo potere era costituito esclusivamente da ateniesi discendenti da ateniesi.

Erano esclusi, sebbene residenti, i cittadini di origine straniera chiamati meteci e gli schiavi. Anche le donne non potevano esercitare alcun diritto politico e questo non ci deve sorprendere dato che in Italia alle donne venne concesso il diritto di voto solo nel 1946 e nel cuore dell’Europa, in Svizzera, si dovette aspettare fino al 1971 e in alcuni paesi arabi come la Giordania, il Kuwait, gli Emirati Arabi Uniti e altri, ancora oggi le donne non hanno ancora diritto di voto. Ma quelli erano i tempi, quello era il contesto culturale che dobbiamo sempre tener presente quando facciamo dei paragoni storici: contestualizzare, storicizzare.

La base elettorale, di allora, si stima fossero circa 30.000 aventi diritto di cui solo una decina di migliaia al massimo partecipava saltuariamente alle assemblee deliberative. Per ovviare al fenomeno dell’astensionismo e incitare maggiormente alla partecipazione fu introdotto una sorta di salario, un obolo, un gettone di presenza diremmo oggi e in alcuni periodi finanche un tipo di “intervento poliziesco” per costringere i cittadini a non disertare i dibattiti politici. Alcune cariche organizzative e giudiziarie erano a sorteggio mentre quelle più tecniche e militari erano elettive.

Ma l’aspetto più importante rispetto alle forme di governo precedenti fu l’assunzione di un concetto-valore fondamentale: una testa un voto, quindi l’equivalenza potenziale di tutti gli aventi diritto che produce di conseguenza il concetto di maggioranza, cioè la maggioranza ha ragione, la maggioranza governa.

Oggi siamo, come è evidente, in un contesto storico, giuridico e etico completamente differente e la democrazia da diretta è diventata rappresentativa e questi due concetti fondamentali “una testa un voto” e “la maggioranza governa” hanno mantenuto il loro ruolo fondamentale nel rappresentare il sistema democratico anche se, in questi quasi due secoli in cui questo sistema è ricomparso come prassi politica, i due valori citati sono stati di volta in volta dilatati o compressi a seconda dei rapporti di forza che emergevano nel confronto-conflitto tra le diverse forze, progressisti o conservatori, che si contendevano il potere nella democrazia.

La lotta per estendere o comprimere il diritto di voto (la base elettorale) e di come esercitare il diritto della maggioranza a governare tutelando in equilibrio i diritti individuali con i diritti collettivi e i diritti delle minoranze è stata protagonista delle vicende politiche del passato novecentesco e continua nel presente.

Le leggi elettorali che stabilivano il diritto di voto in base al censo sono rimaste un retaggio ottocentesco superate ormai dal suffragio universale adottato come si è visto da quasi tutti i paesi. Quali e quanto siano estesi i diritti della maggioranza e le tutele delle minoranze è un terreno sul quale si confrontano le forze conservatrici e quelle progressiste che si oppongono a quello che già Aristotele nella sua opera “La Politica”, dove analizzava le varie forme di governo, individuava alla voce democrazia il pericolo e una possibilità di una sua degenerazione verso “la dittatura della maggioranza”.

Questo andamento conflittuale tra le forze sociali mi induce a sottolineare il carattere dinamico, assolutamente non unidirezionale, della nostra democrazia e il popolo non è per nulla garantito che i risultati sociali raggiunti siano stabili, ma esiste sempre la possibilità che essi siano ridotti se non addirittura abrogati.

La nostra Costituzione, quale legge fondamentale dello Stato, indica le linee guida per ulteriori progressi della democrazia da essa scaturita, ma pur essendo una Costituzione “rigida” può essere soggetta a revisioni e non sempre in senso progressista.

Per questo a tutti coloro che superficialmente e ingenuamente si sentono tutelati dalla Costituzione dico di stare molto in guardia e in particolar modo auspico che i nostri rappresentanti facciano della difesa dello spirito della Costituzione il loro lavoro prioritario.

La difesa dei principi fondamentali della Carta si esplicano principalmente nel contrasto di quei provvedimenti o norme apparentemente secondari che con il pretesto della sicurezza o del risparmio di bilancio intaccano di fatto le libertà collettive e gli standard della nostra vita sociale. In questi, individuo tutti quei provvedimenti che intaccano il diritto alla salute per tutti, il diritto allo studio in una scuola pubblica fino ai più alti livelli, il diritto ad una vita dignitosa che solo un lavoro ben retribuito può offrire e i principi di solidarietà sociale. La possibilità che vengano intaccati o ridotti questi diritti e questi principi è indice di un indebolimento della democrazia e della nostra libertà.

come le dinamiche sociali influenzano e modificano la prassi democratica

Il terzo punto della mia riflessione cerca senza pretese di verità assolute di cogliere i meccanismi essenziali che legano le trasformazioni sociali con i relativi e conseguenti riflessi legislativi.

Prendo a pretesto un concetto espresso dal prof. Canfora che in un dibattito contestava l’espressione “… siamo in una fase di transizione storica” usata da un suo interlocutore ribadendo che tutti i momenti sono di transizione cambia solo la velocità di questa trasformazione. Ci sono fasi, epoche in cui le trasformazioni sono più lente ed altre che sono più accelerate. Così vale anche per le leggi che regolano e disciplinano i rapporti sociali, il nostro vivere civile. Queste leggi seguono l’andamento dei cambiamenti sociali, anche se una volta varate, le leggi per loro natura oppongono una certa resistenza al cambiamento. È questa resistenza, questa non sincronia tra trasformazione dei rapporti sociali, dei costumi e della cultura e le norme che regolano una società che genera i conflitti sociali tra i sostenitori dei vecchi schemi e i fautori di nuovi valori o di un nuovo ordine.

l’altro ieri

Quando le trasformazioni avvengono in tempi lunghi è più facile per le regole e le norme adeguarsi alle nuove situazioni, a volte pur restando nel corpus legislativo sono superate dagli usi quotidiani e non più applicate e cadono nell’oblio e vengono abrogate effettivamente nel corso dei periodici adeguamenti dei codici.

Quando invece i cambiamenti avvengono in tempi ristretti i conflitti sono quasi sempre inevitabili. Lo si è visto alla fine del ‘700 quando l’impostazione generale dello stato, la monarchia assoluta, fu incapace di assorbire e adeguarsi alle istanze di un ceto produttivo emergente, economicamente forte, e si arroccò nella difesa delle proprie prerogative e previlegi anacronistici decretando così la propria condanna a morte.

Sempre in quel periodo a cavallo tra ‘700 e ‘800 e sulla spinta dei nuovi valori etici da una parte ed esigenze economiche determinate da nuovi assetti produttivi fu messo in discussione l’istituto del rapporto schiavistico vecchio quanto la storia dell’uomo. Dapprima fu proibita la riduzione in schiavitù di uomini nati liberi, poi fu vietato il commercio e la tratta degli schiavi dall’Africa alle Americhe, poi con circa cinquant’anni di ritardo rispetto all’Europa, in America per opera del presidente Lincoln, nel 1864 fu abolita la schiavitù scatenando la feroce e sanguinosa guerra civile americana.

Le trasformazioni economiche e tecniche cambiano i rapporti sociali e modificano il pensiero, il modo di intendere la vita creando nuovi valori e scale di valori e quindi priorità sociali, ma succede anche l’inverso cioè che valori etici nuovi e nuove sensibilità modificando i rapporti sociali inducono a inventare nuovi modi di produzione.

Oggi le trasformazioni tecnico scientifiche e sono estremamente accelerate come mai è accaduto nella storia accompagnate da sensibilità e prospettive culturali nuove, si pensi solamente quanto siano cambiati i computer in pochi anni e la recente attenzione ai cambiamenti climatici.

Quante generazioni sono passate tra il neolitico e l’età del rame, cioè tra gli 11.000 anni aC. il 3.000 aC.? secondo calcoli approssimativi, con una vita media di 25 anni, si può calcolare circa 320 generazioni.

La trasmissione del sapere era lenta e le piccole trasformazioni tecniche che di volta in volta venivano approntate avevano tutto il tempo per essere assimilate come nell’agricoltura o nell’allevamento del bestiame, ma la ruota comparve solo nel 2500 aC., prima come attrezzo tecnico nel tornio dei vasari, poi come componente di un veicolo probabilmente un prototipo di carro. Sto parlando di 80 secoli.

Mini trasformazioni tecniche e abilità manuali, come scheggiare sempre meglio la selce o l’ossidiana, sono state tramandate de una generazione all’altra modificando molto lentamente il modo di vivere delle generazioni che hanno attraversato quel lungo periodo storico. Il bagaglio culturale di una generazione veniva trasferito a quella successiva senza traumi o scossoni.

Ora facendo un salto di qualche migliaio di anni ci poniamo un’altra considerazione dello stesso tipo: quanti secoli sono passati per assimilare nel sapere collettivo dominante che la Terra fosse scalzata dal centro dell’universo per lasciare quel posto al sole, per passare quindi dalle tesi Aristotelico-Tolemaiche al sistema Copernicano? Beh, le prime furono definite “scientificamente” nel II sec. dC. dall’astronomo egiziano Claudio Tolomeo le seconde si affermarono dopo la pubblicazione del “De revolutionibus orbium coelestium” di Nicolò Copernico nel 1543, cioè 14 secoli dopo. Ma fu solo nel 1851 ad opera di Foucault che si dimostrò matematicamente e sperimentalmente che la Terra girasse effettivamente attorno al sole; ben 300 anni dopo, diciamo dalle 9 alle 12 generazioni.

Come si vede i tempi per assimilare nella coscienza e nella cultura collettiva quelle innovazioni tecnologiche e scientifiche che incidono profondamente nel modo di pensare sé stessi e il mondo si accorciano inesorabilmente. Faccio un ultimo esempio che mi è particolarmente caro perché l’ho usato con le mie figlie e lo userò con i miei nipoti.

ieri

Mia nonna nacque nel 1878, quattro o cinque generazioni fa. Ai suoi tempi si andava ancora a cavallo o in carrozza, molto più spesso a piedi, proprio come si muovevano le legioni di Giulio Cesare alla conquista delle Gallie. Il treno a vapore aveva da poco cominciato a macinare i suoi primi chilometri, la luce nelle case era data da lumi a petrolio e i bambini di 10 anni in Italia aiutavano nei lavori nei campi mentre nell’Inghilterra vittoriana venivano cacciati nei cunicoli più stretti delle miniere di carbone. I bisogni corporali si facevano giù in cortile in un gabinetto comune per tutto il caseggiato e l’acqua la si pompava a mano dal pozzo. I migranti con “il vapore” (così si chiamavano le navi) impiegavano più di 60 giorni di navigazione per raggiungere San Paolo in Brasile da Genova e più di tre mesi per arrivare in Australia, e la risposta ad una lettera da loro spedita arrivava non prima di sette mesi.

Nel corso della sua vita, nonna Gina è morta nel 1969, ha visto suo malgrado due guerre mondiali, la bomba atomica e l’uomo dai primi tentativi di volo dopo solo una sessantina di anni andare sulla luna. A 68 anni nel 1946 ha votato per la prima volta e ha votato: Repubblica.

Se considero l’arco temporale della mia generazione (sono del ’50) ricordo il grembiule nero, il colletto bianco inamidato, il fiocco blu al mio primo giorno di scuola; pagine e pagine di quaderno riempite con le lettere dell’alfabeto scritte con la cannuccia e i pennini a torre o a picche per la bella calligrafia intinti nel calamaio sul banco; ricordo quando mettemmo il telefono in casa, a muro perché quello da tavolo era un optional di lusso, era un “duplex” con la nostra vicina di pianerottolo, cioè sei lei telefonava noi non potevamo ne ricevere ne chiamare e viceversa, per le telefonate “interurbane” bisognava prenotarsi tramite un’operatrice della Stipel, il costume da bagno era una mutanda in lanetta con una stringa laterale per poterlo indossare senza prima togliersi le mutande … ecc.

oggi

Oggi comunico in videochiamata contemporanea con un interlocutore in Sud America e l’altro in Australia attraverso il mio smartphone, mi spazientisco se la connessione internet del PC ha qualche frazione di secondo di ritardo o sfasamento, pago passando su un POS il mio smartwatch che oltre all’ora mi indica il livello della pressione arteriosa e mi segnala delle email in arrivo.

Questi sono i tempi in cui è scandita la nostra vita, questi sono i tempi in cui la tecnologia forza il nostro cervello a pensare e ad agire; questa è la grande, violenta e veloce trasformazione a cui siamo sottoposti e costretti ad agire e si tratta quasi sempre in una manciata di secondi.

Ora se pensiamo che le regole, le leggi, lo stile di vita vivano in rapporto diretto con tutto quel mondo che la tecnologia e la comunicazione determinano non possiamo credere che le leggi socio-politiche pensate, elaborate, promulgate e scritte in un tempo che possiamo definire un’altra epoca e che sintetizzo con una immagine: scritte con la penna stilografica e trasmesso con il telegrafo, possano rapportarsi efficacemente con l’oggi o con il domani in cui la AI la farà da padrone.

ripensamenti

La Costituzione che è la legge fondamentale dello Stato, sintesi e progetto della nostra democrazia va ripensata, la Democrazia nella sua forma organizzativa va ripensata. Non so come, ma occorre prendere atto della inadeguatezza fattuale delle sue regole così come sono e non perdere tempo nel progettare forme nuove più adatte e in sintonia coi tempi. Se si dovesse lasciare l’iniziativa alle destre queste, come sarebbe già nelle loro intenzioni, la modificherebbero in senso liberticida e ridurrebbero tutte quelle norme di garanzia e bilanciamento dei poteri.

Opporsi a questa strategia estremamente pericolosa con il suo contrario ossia la difesa ad oltranza con rigidità quasi filologica della Carta Costituzionale, quella promulgata nel 1947, può diventare una posizione conservatrice e di retroguardia. Bisogna cambiare prospettiva e tentare di modificarla conservando i valori etici fondamentali in modo comunque da adeguarla alle trasformazioni epocali che stanno modificando la società.

Dichiarare che “il bello della democrazia è la sua lentezza e i suoi riti” significa inconsapevolmente condannarla a morte certa per inefficienza e inadeguatezza. Lo sforzo intellettuale e politico che viene richiesto è che l’equazione “la forma è sostanza” rimanga valida anche cambiando i termini che costituiscono la “forma”. I meccanismi burocratici-amministrativi individuati e scritti nella Costituzione quando si asciugavano i tratti di penna con la carta assorbente non funzionano più.

Forme nuove devono armonizzare i principi e i valori fondamentali con la realtà della vita quotidiana in cui la velocità decisionale deve misurarsi con la velocità della comunicazione e forse solo una nuova Assemblea Costituente può assolvere a questo compito importante.

Ma qualsiasi tecnicalità istituzionale messa in campo per adeguare la velocità decisionale alla velocità dei cambiamenti in atto non serve a nulla se non si affronta e risolve il problema-cancrena che sta facendo marcire la nostra Democrazia: l’astensionismo.

Senza partecipazione la democrazia è vuota, di più, non esiste. Ci possono essere dei governi più o meno illuminati, più o meno progressisti, ma non hanno nulla a che fare con la democrazia, sono un’altra cosa se non sono legittimati da una partecipazione elettorale significativa e comunque superiore almeno al 50%. E se oggi siamo ridotti alla situazione che al voto si recano meno del 50% la responsabilità totale, la colpa storica è dei partiti, di tutti i partiti che hanno trasformato la democrazia in una oligarchia autoreferenziale.

La partecipazione poi non può essere intesa solamente all’esercizio elettorale, ma soprattutto all’elaborazione delle scelte e delle strategie politiche. La gente per apprezzare la politica deve sentirsi considerata e partecipe alla progettualità politica e non solamente una mano per porre una scheda nell’urna. Invertire la rotta di questa caduta vertiginosa della credibilità della politica è la sfida epocale del nostro tempo.

Ci risiamo: nellla sinistra di derivazione comunista di sinistra si tratta di una tradizione consolidata. Appena c’è il rischio di discutere di armi, anche quando si tratta di rispondere ad una aggressione, salta fuori la bandiera della pace, il vogliamoci bene, noi avremmo fatto diversamente, bisogna convincere l’aggressore e via … compagnia cantando. Naturalmente si dimentica la resistenza e la si pensa solo intermini di bella ciao. Così sfruttando il tradizionale antiamericanismo di derivazione antimperialista si convocano le manifestazioni pro-Putin al grido di “no alla difesa comune” (slogan di Potere al Popolo contro l’effetto Serra).

Ci risiamo: nellla sinistra di derivazione comunista di sinistra si tratta di una tradizione consolidata. Appena c’è il rischio di discutere di armi, anche quando si tratta di rispondere ad una aggressione, salta fuori la bandiera della pace, il vogliamoci bene, noi avremmo fatto diversamente, bisogna convincere l’aggressore e via … compagnia cantando. Naturalmente si dimentica la resistenza e la si pensa solo intermini di bella ciao. Così sfruttando il tradizionale antiamericanismo di derivazione antimperialista si convocano le manifestazioni pro-Putin al grido di “no alla difesa comune” (slogan di Potere al Popolo contro l’effetto Serra).

Faccio una premessa: non tratterò qui della intera vicenda del torturatore libico (tribunale dell’Aja, gestione da parte di G. Meloni, reticenze, …) mi limito a dire che siamo sotto ricatto (per ragioni di approvvigionamento energetico e per la presenza di uomini a rischio che abbiamo in Libia) e dunque la cosa migliore sarebbe stata mettere il segreto di stato.

Faccio una premessa: non tratterò qui della intera vicenda del torturatore libico (tribunale dell’Aja, gestione da parte di G. Meloni, reticenze, …) mi limito a dire che siamo sotto ricatto (per ragioni di approvvigionamento energetico e per la presenza di uomini a rischio che abbiamo in Libia) e dunque la cosa migliore sarebbe stata mettere il segreto di stato. Ieri sera quando ho visto comparire al telegiornale Giorgia Meloni con il suo foglietto in mano mi sono cadute in un attimo tutte le mie speranze sulle sue capacità di statista.

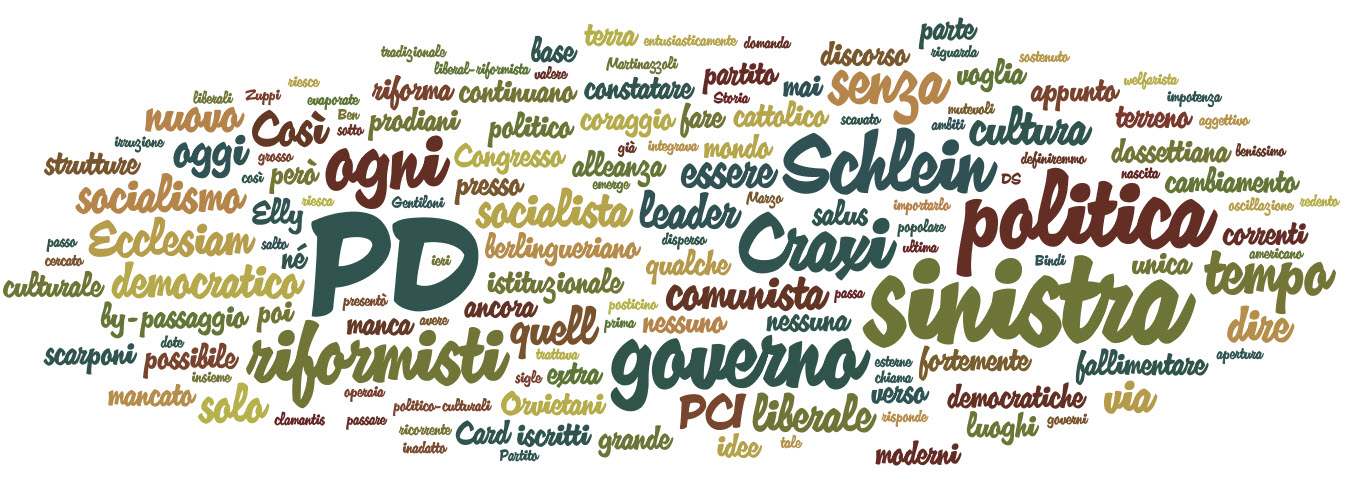

Ieri sera quando ho visto comparire al telegiornale Giorgia Meloni con il suo foglietto in mano mi sono cadute in un attimo tutte le mie speranze sulle sue capacità di statista. I riformisti del PD, sia nella modalità ex-migliorista/comunista, sia in quella catto/degasperiana/scoppoliana – che la dossettiana Rosy Bindi chiama “Orvietani”, quasi si trattasse di una setta di eresiarchi – sia in quella catto/dossettiana – “i prodiani” di Castagnetti e di Ruffini – da qualche tempo scavano cunicoli sotto il prato verdeggiante di Elly Schlein.

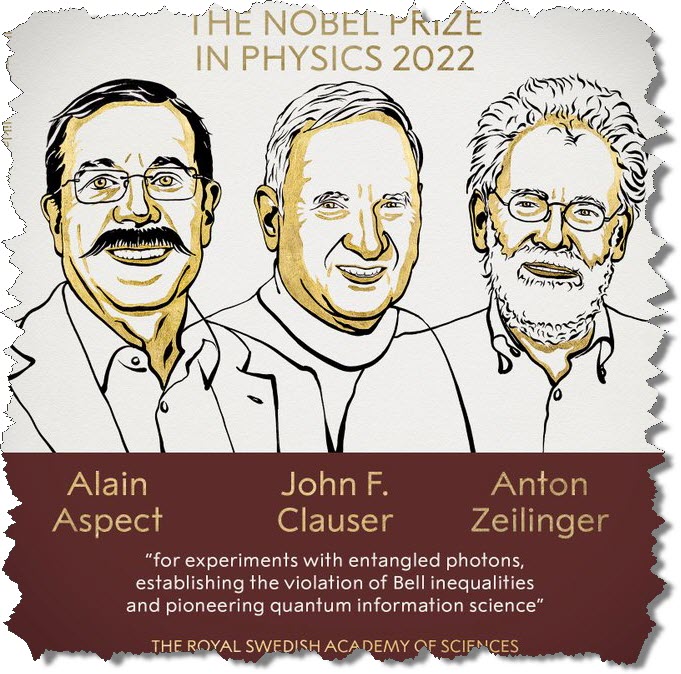

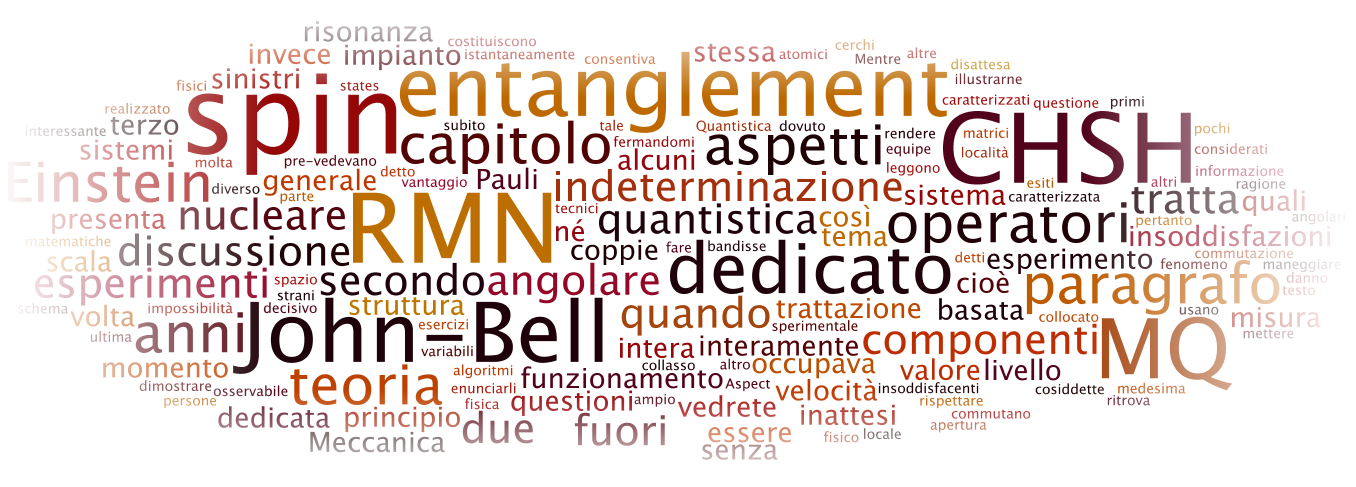

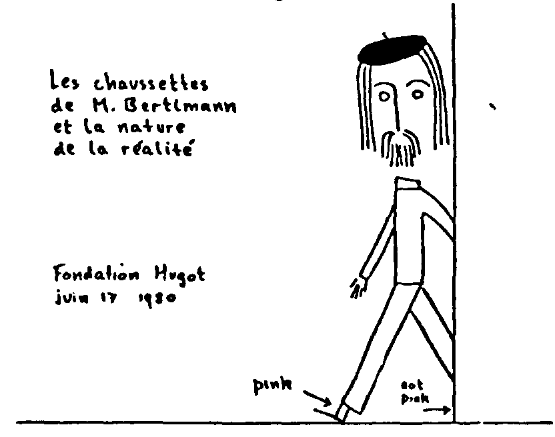

I riformisti del PD, sia nella modalità ex-migliorista/comunista, sia in quella catto/degasperiana/scoppoliana – che la dossettiana Rosy Bindi chiama “Orvietani”, quasi si trattasse di una setta di eresiarchi – sia in quella catto/dossettiana – “i prodiani” di Castagnetti e di Ruffini – da qualche tempo scavano cunicoli sotto il prato verdeggiante di Elly Schlein. I premi Nobel per la fisica non sono tutti uguali e quello del 2022 appartiene alla categoria di quelli speciali perché va a premiare la fase II della Meccanica Quantistica.

I premi Nobel per la fisica non sono tutti uguali e quello del 2022 appartiene alla categoria di quelli speciali perché va a premiare la fase II della Meccanica Quantistica.

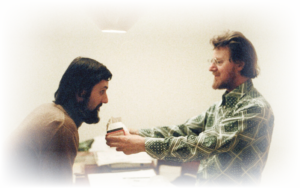

Ma che dico? Bertlmann è’ un mio coetaneo. E’ nato nel 1945 e dunque, ha un anno più di me e nel 68 muoveva i primi passi da studente; il suo dottorato è del 1974 … e si è sposato con una delle leader del movimento femminista austriaco, Renate. Ha scritto anche un importante testo di tipo critico sulla elettrodinamica quantistica.

Ma che dico? Bertlmann è’ un mio coetaneo. E’ nato nel 1945 e dunque, ha un anno più di me e nel 68 muoveva i primi passi da studente; il suo dottorato è del 1974 … e si è sposato con una delle leader del movimento femminista austriaco, Renate. Ha scritto anche un importante testo di tipo critico sulla elettrodinamica quantistica.