1977-1987: il Frisi, la scienza e la sua filosofia

III edizione – giugno 2024

Il mio primo ingresso al Liceo Scientifico Frisi di Monza fu alla fine di gennaio del 1977, nell’ultimo giorno utile per essere pagato d’estate. Visti i ritardi nelle nomine per i nuovi incarichi di insegnamento, avevo deciso di incominciare a muovermi autonomamente alla ricerca almeno di una supplenza.

Dopo aver lasciato il quotidiano ero a casa a non far nulla da oltre tre mesi perché il provveditorato di Milano ritardava le nomine. Le fece poi a maggio rendendole valide, per il 76/77, solo dal punto di vista giuridico. Telefonavi, andavi in Provveditorato e ti sentivi preso in giro: domani, dopodomani, non sappiamo, …A inizio ottobre avevo rifiutato una proposta di supplenza annuale al Liceo Scientifico di Melzo giuntami da una compagna di università che faceva la Preside incaricata e chi mi sapeva in attesa di impiego. Avevo rifiutato nella illusione di una imminente chiamata ufficiale perché quando inizio un lavoro mi piace finirlo.

Pace, la Battistina e Santanbrogio

In quei mesi, da brianzolo doc, mi sentii molto a disagio nel rimanere a casa non far nulla e mi resi conto di come la condizione di disoccupato corrompesse l’anima; di come il lavoro, con le sue scadenze, i suoi ritmi e i suoi doveri, fosse importante nell’equilibrio psico-fisico di una persona. Forse questa è una delle ragioni per cui, quando vedo in televisione i nostalgici del reddito di cittadinanza sognare di vivere nel limbo per tutta la vita mi vengono le convulsuioni.

In quei mesi, da brianzolo doc, mi sentii molto a disagio nel rimanere a casa non far nulla e mi resi conto di come la condizione di disoccupato corrompesse l’anima; di come il lavoro, con le sue scadenze, i suoi ritmi e i suoi doveri, fosse importante nell’equilibrio psico-fisico di una persona. Forse questa è una delle ragioni per cui, quando vedo in televisione i nostalgici del reddito di cittadinanza sognare di vivere nel limbo per tutta la vita mi vengono le convulsuioni.

Al Frisi fui ricevuto dal professor Pace nell’atrio davanti alla segreteria dove stava il tavolo di comando della Battistina (la capobidella). Pace faceva il vicepreside, ma non voleva sentir parlare di esoneri dall’insegnamento. Lo faceva e basta, come servizio alla comunità. C’era l’intervallo e mi fece impressione una cosa cui non ero abituato dopo l’esperienza di qualche anno prima all’ITIS di Sesto. Suonò la campana di fine intervallo e vidi gli studenti che, da soli, risalivano le rampe di scale e rientravano nelle classi. Per me era una cosa incredibile.

Due parole sulla Battistina. Credo che, dal punto di vista normativo e di inquadramento il capo-bidello non esistesse, ma si trattava di una funzione importante per il Frisi. Chiunque entrasse, dopo essere passato al controllo del custode Santanbrogio, saliva al primo piano e veniva accolto dalla efficientissima Battistina: fogli volanti, telefonate interne e tutto girava come un meccanismo ben oliato.

Alla sua sinistra c’era l’atrio del primo piano, di fronte la sala professori e, alla sua destra, la segreteria, la vicepresidenza e la presidenza. E già che parliamo di bidelli non si può tacere del custode. Era il padrone della scuola fuori dagli orari canonici, voce roca e potente, conosceva uno per uno tutti gli studenti e abitava in un mini appartamento di fronte alla guardiola del centralino, insieme ad una numerosa famiglia.

Curava la bellezza degli spazi esterni, i fiori e la sicurezza notturna con un paio di canilupo che presidiavano il territorio negli orari di chiusura. Erano due personaggi amati e rispettati da tutti: studenti, professori e restante personale. Se si vuole che una scuola sia in ordine è un bene prevedere un custode che ci abiti e che la senta come casa sua.

il Frisi del Preside Tedesco

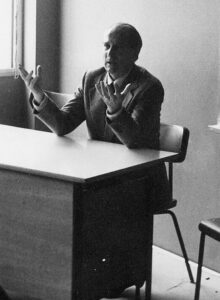

Il Preside Tedesco in una delle espressioni esortative e dialogiche che lo contraddistinguevano

Dopo essere stato vagliato da Pace ebbi modo di conoscere il preside, il professor Alfonso Tedesco, un signore dai capelli grigi e dal viso rosso, distinto e pacato, professore di Italiano e Latino.

Tedesco era imparentato con la nobil famiglia dei Galbiati. Aveva sposato Felicetta, preside di scuola media, sorella maggiore di Enrica Galbiati, che allora insegnava lì nel corso B matematica e fisica. Era di origini emiliane, ma stava a Monza da una vita e, prima di fare il Preside, aveva insegnato allo Zucchi Italiano e Latino. Tedesco, con la collaborazione di Carlina Mariani, dirigeva l’UCIM (unione cattolica italiana insegnanti medi).

L’establishment reazionario monzese considerava Tedesco un debole perchè era di idee cattolico democratiche e dialogava con gli studenti. Alla distanza il suo ruolo è stato riconosciuto e l’aula magna del Frisi, grazie ad un comitato di cui ho fatto parte anche io, è stata intitolata al suo nome.

Nel primo incontro mi spiegò che dovevo sostituire la professoressa Lina Saini (che era alla quarta o quinta gravidanza), nel triennio del corso C e dunque avrei avuto Pace come collega oltre alla professoressa Canzi-Amirante di lettere. Non avevo mai visto un liceo dall’interno ma, negli anni di università, avevo dato lezioni private a tanti studenti del Frisi e dunque sapevo quasi tutto sul programma tradizionale di matematica che svolgevano: i problemi con discussione secondo il metodo di Tartinville, le disequazioni, il debordante programma di trigonometria e poi, ovviamente, l’analisi matematica.

in classe

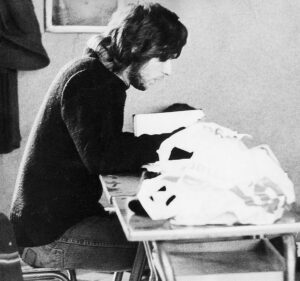

Edo Scioscia durante la autogestione del 78

Senza che altri si offendano, ricorderò di quel primo anno quattro studenti: Maria Scognamiglio di terza, una ciellina underground della serie spiriti liberi, Camozzi, leader del gruppo promotore (insieme ad Alberto Zangrillo, il futuro medico di Berlusconi, oggi primario al San Raffaele).

Il gruppo promotore raggruppava gli studenti di destra (filo Giornale di Montanelli). Poi c’erano in quarta Edo Scioscia leader incontrastato della assemblea, militante del MLS che, uscito dal Frisi avrebbe messo in piedi il Libraccio, e in quinta Adriano Poletti che più tardi averebbe fatto lungamente il sindaco di Agrate Brianza (e che è morto nel 2023).

Nonostante fossi un supplente diedi qualche taglio personale al programma di matematica e fui anche fortunato. Da anni il principale quesito dello scritto di matematica proponeva con una certa regolarità lo studio di funzione formata da una combinazione lineare di seni e coseni. Erano paginate di conti se si usavano metodi i tradizionali per via delle numerose disequazioni trigonometriche da risolvere.

Ma da fisico sapevo (per via della teoria delle onde armoniche) che una combinazione lineare di seni e coseni corrisponde sempre ad una sinusoide traslata. Feci loro la dimostrazione di quel teorema e insegnai a fare lo studio di funzione in un quarto d’ora (senza usare le derivate) invece che in due ore di conti. Alla maturità uscì proprio quello e non si corse il rischio di fraintendimenti perché gli studenti mi avevano voluto come membro interno. Fu un successone per quelli della C.

collegio docenti e gestione del Liceo

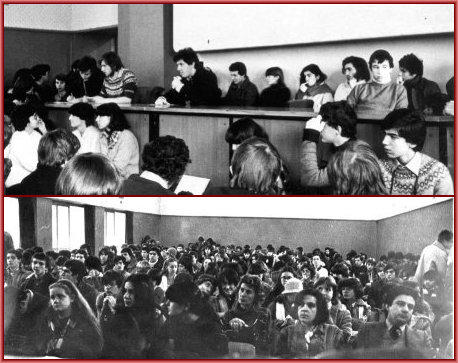

immagini di una assemblea durante la autogestione del 78

Ero supplente ma, per via dei trascorsi, non ero di quelli che si nascondono nel sottoscala, e dunque già al secondo Collegio iniziai ad intervenire.

Il Collegio del Frisi era formato da una agguerrita minoranza di docenti difensori della scuola tradizionale (Moretti, Derla, Spelta, Galbiati, Riva, …), da una maggioranza che noi docenti progressisti definivamo la palude e che amava il quieto vivere (il progresso senza avventure di memoria democristiana), da una minoranza di docenti di sinistra, di varia estrazione che si caratterizzavano per la ricerca delle innovazioni e per il dialogo con gli studenti (Russo, Longo, Cedrazzi, Meroni, Colonnetti, Tedesco, Stefanelli…).

Negli anni successivi la nostra pattuglia si rafforzò con l’arrivo di due colleghe di filosofia, colte e vivaci, provenienti dallo Zucchi (Fabbri e dell’Aquila) e della professoressa Mariagrazia Zanaboni (la Monaco, si diceva allora) di lettere.

Il Preside Tedesco, da buon democristiano, si appoggiava sul centro prendendo a prestito qualche idea della sinistra e puntando a smuovere il pachiderma, ma con giudizio.

articolo del Cittadino in ricordo del professor Tedesco

Dopo la fine dell’anno scolastico, ottenni ope legis la stabilizzazione e, poiché ero abilitato, l’incarico a tempo indeterminato mi aprì immediatamente la strada all’ingresso in ruolo. Ero un prof engagé e dunque, l’anno successivo fui eletto collaboratore del Preside, consigliere di istituto e consigliere di distretto cose che mi impegnarono per un po’ di anni.

Nel 77/78 l’elezione dei collaboratori fu un vero successo. In passato la palude ci offriva, bontà sua, un posto nel listone unico, e a volte nemmeno quello. Proponemmo una lista contrapposta con tanto di programma e l’elezione ci premiò. Sfidammo la palude ad esplicitare il loro programma, ma non andarono oltre la sottolineatura dello spirito di servizio. Non arrivammo primi, ma comunque finì 2 a 2 tra lo sconcerto dei professori più conservatori. La stessa operazione la feci, anno dopo, appena arrivato allo Zucchi (liste separate, programma, esplicitazione del dissenso, …).

In quell’anno ci fu una specie di autogestione concordata, cioè con partecipazione libera dei docenti ad attività di approfondimento miste (autogestite o coordinate da docenti). Tedesco usò a piene mani me e Fiammetta Cedrazzi come ambasciatori del punto di vista degli adulti (fare le cose per bene, organizzarsi, garantire la democrazia, …).

Tra i docenti ci fu una netta spaccatura all’interno della maggioranza anche con qualche momento di tensione e si determinarono numerosi chiarimenti all’interno della palude tra chi partecipò e chi si schierò con la minoranza più conservatrice che aveva adottato la linea del boicottaggio.

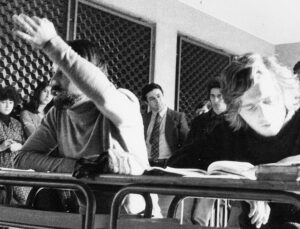

intervento durante un collettivo – al mio fianco Edo Scioscia e sullo sfondo Colonnetti (Filosofia) e Claudio Fontana un alunno futuro docente di filosofia

L’autogestione funzionò bene grazie all’impegno di alcuni quadri del Movimento Studentesco che si impegnarono perché restasse il segno. Il clima politico tra gli studenti era variegato: MLS (dominante), FGCI, autonomia operaia, CL, destra (gruppo promotore). Non era ovvio che le cose andassero bene, ma riuscimmo a tenere insieme la maggioranza della scuola nonostante gli strepiti della parte più retriva del corpo docente.

Erano gli anni del sequestro Moro e anche sul fronte studentesco, come nel resto del paese, emergevano spinte centrifughe verso il mondo della autonomia, contiguo al terrorismo. Vista la mia storia precedente mi sentivo un po’ responsabile e dunque l’impegno per la democrazia e la difesa senza se e senza ma delle istituzione democratiche fu esplicito e con un grande coinvolgimento anche emotivo.

una revisione culturale profonda

In quegli anni si discuteva ancora del carattere gentiliano della nostra scuola e della necessità di superare la cosiddetta cultura retorico umanistica di derivazione crociano-gentiliana per puntare ad una scuola in cui ci fosse un mix tra la tecnologia (di cui si vedeva l’inizio di una grande fase espansiva) e il cosiddetto asse storico-critico-scientifico. Erano anni in cui, con riferimento alla scuola, non ci si limitava a discutere di modalità di gestione o di organizzazione ordinamentale, ma ci si appassionava e si entrava nel merito di modelli culturali di insegnamento. Tutte cose che ora sonoo scomparse e al loro posto c’è solo la autonomia malriuscita.

Non tanto per non essere da meno, ma perché ci credevo, iniziai un complesso e profondo lavoro di trasformazione delle mie convinzioni di fondo mettendo al centro dei miei studi tre cose.

lo studio critico delle scienze dure

Mi impegnai nel rivedere e ristudiare la scienza e in particolare la logica, la matematica e la fisica con approfondimenti di tipo universitario su questioni di base su cui non avevo riflettuto a sufficienza negli anni di università. Per poter insegnare bene e ad un certo livello bisognava che avessi le idee molto chiare sui fondamenti.

Per la fisica utilizzavo, per me e per gli studenti più vivaci intellettualmente, L’indagine del mondo fisico di Giuliano Toraldo di Francia (1916-2011), di cui trovate qui la recensione. Si tratta di un testo nato dalle lezioni tenute da Toraldo ad una scuola di specializzazione per filosofi interessati alla scienza presso l’Università di Firenze. Il testo percorre tutta la fisica con un occhio sempre attento alla storia e alle implicazioni conoscitive delle leggi ed è stato il modello a cui mi sono ispirato nello scrivere il mio corso di Fisica.

Per la fisica utilizzavo, per me e per gli studenti più vivaci intellettualmente, L’indagine del mondo fisico di Giuliano Toraldo di Francia (1916-2011), di cui trovate qui la recensione. Si tratta di un testo nato dalle lezioni tenute da Toraldo ad una scuola di specializzazione per filosofi interessati alla scienza presso l’Università di Firenze. Il testo percorre tutta la fisica con un occhio sempre attento alla storia e alle implicazioni conoscitive delle leggi ed è stato il modello a cui mi sono ispirato nello scrivere il mio corso di Fisica.

Nell’insegnare la matematica, sin dalla terza, tenevo presente che il punto di arrivo era l’analisi matematica e dunque c’era una attenzione agli aspetti di natura concettuale e ad una visione in cui la matematica, anche negli esercizi, fosse vista come una cosa dinamica.

la storia della scienza

Non ci può eessere comprensione dei fondamenti della scienza senza conoscere il contesto in cui sono nate e si sono sviluppate le teorie; dunque storia della scienza nei suoi aspetti sia descrittivi sia metodologici appoggiandomi, come riferimento, ai 7 volumi della storia del pensiero filosofico e scientifico di Ludovico Geymonat, ma conducendo poi approfondimenti di tipo monografico su questioni che mi stavano a cuore o che nascevano dalla esperienza di insegnamento (la storia della termodinamica, la evoluzione dello status dei tre principi della dinamica, la storia e il significato del concetto di campo, la nascita e la evoluzione del concetto di energia, …).

In quegli anni, oltre al geymonattone citato era disponibile, da Feltrinelli una bella collana di testi di storia della fisica che presentava in traduzione il meglio della produzione anglosassone (ne trovate un sunto in coda a questo capitolo).

la filosofia della scienza

Al di là della passione emersa negli ultimi anni di università, mi resi conto che ero profondamente ignorante su questioni fondamentali della cultura europea del 900 e in particolare sulla grande rivoluzione dell’emopirismo e del neo-empirismo (detto anche neopositivismo o empirismo logico).

Mi buttai a capofitto nello studio dei principali pensatori leggendone direttamente le opere e senza fidarmi di sunti o manuali: Moritz Schlick, Philip Frank, Hans Reichenbach, Rudolph Carnap, Friedrich Waissman, sir Karl Raymond Popper, Imre Lakatos, Paul Feyerabend, Orman Quine. Girando per librerie e bancarelle mi sono fatto una biblioteca invidiabile delle loro opere; alcuni testi di Reichenbach, in inglese (uno di calcolo delle probabilità e uno sulla freccia del tempo) li ho acquistati nel 91 a New York durante un viaggio negli USA.

Mi buttai a capofitto nello studio dei principali pensatori leggendone direttamente le opere e senza fidarmi di sunti o manuali: Moritz Schlick, Philip Frank, Hans Reichenbach, Rudolph Carnap, Friedrich Waissman, sir Karl Raymond Popper, Imre Lakatos, Paul Feyerabend, Orman Quine. Girando per librerie e bancarelle mi sono fatto una biblioteca invidiabile delle loro opere; alcuni testi di Reichenbach, in inglese (uno di calcolo delle probabilità e uno sulla freccia del tempo) li ho acquistati nel 91 a New York durante un viaggio negli USA.

Qualche studente della mia quinta M del 77/78 si ricorda, con sconcerto, l’utilizzo di temi su questioni di carattere metodologico per le valutazioni di fisica a partire da una frase criptica di Max Planck, Ludwig Boltzmann o Werner Heisenberg sulle quali veniva richiesto di sviluppare il tema. Naturalmente si trattava di problematiche che erano state sviscerate a lezione. Qualcosa del tipo “anche nella scienza, come nella religione, non si è beati senza la fede; la fede in una realtà esterna a noi” e via di questo passo.

Questo lavoro di riflessione e contatto sui classici è proseguito negli anni, sempre leggendo (per la scienza e per la riflessione metodologica), le opere originali. Mi dedicai a Boltzmann, Maxwell, Planck, Einstein, Heisenberg, Bohr, Poincarè. Anche in questo caso, oltre ai classici della UTET (Maxwell, Ampere, Newton, Laplace, Helmholtz, Kelvin), sulle bancarelle riuscii a recuperare le vecchie edizioni blù della Boringhieri e le precedenti della Einaudi scientifica (1945-1950). I classici della UTET li acquistai a condizioni molto favorevoli da Fiammetta Cedrazzi che, in uno dei suoi traslochi, aveva deciso di disfarsene.

Come scrisse Lakatos e amava ripetere Geymonat “la filosofia della scienza senza la storia della scienza è vuota, la storia della scienza senza la filosofia della scienza è cieca”. Aggiungo che entrambe servono a dare un senso e a comprendere i fondamenti della scienza, senza i quali non c’è conoscenza ma solo nozionismo.

Mi furono di stimolo anche la Enciclopedia Einaudi pubblicata proprio in quegli anni e un libro Einstein scienziato e filosofo facente parte di una collana (Scienziati e filosofi viventi, a cura di Schlipp) di cui in Italiano sono stati pubblicati solo i libri dedicati ad Einstein e Carnap.

Mi furono di stimolo anche la Enciclopedia Einaudi pubblicata proprio in quegli anni e un libro Einstein scienziato e filosofo facente parte di una collana (Scienziati e filosofi viventi, a cura di Schlipp) di cui in Italiano sono stati pubblicati solo i libri dedicati ad Einstein e Carnap.

I testi di questa collana iniziano tutti con un saggio di taglio autobiografico-scientifico-culturale scritto dall’interessato e, su di esso intervengono i più grandi scienziati e filosofi della scienza dell’epoca.

Alla fine l’interessato chiude rispondendo alle suggestioni e ai rilievi dei suoi critici. Quello su Einstein è un vero capolavoro e, per fortuna, è stato ristampato da Boringhieri.

Un discorso a parte riguarda la collana di Filosofia della Scienza della Feltrinelli curata da Ludovico Geymonat che avevo conosciuto nel 1969 in occasione dell’esame di filosofia della scienza (Ernest Nagel, la struttura della scienza – problemi di logica nella spiegazione scientifica). Di Nagel è disponibile (presso Boringhieri) anche un bel libriccino dedicato al teorema di Gödel, il teorema dedicato alla indecidibilità delle proposizioni rimanendo all’interno di una medesima teoria (si può dimostrare che la matematica sia esente da contraddizioni?).

Ricominciai da quel malloppo di 650 pagine senza più l’ansia di doverci fare sopra l’esame e mi misi alla ricerca degli altri volumi della collana (ne ho una ventina e ne trovate l’elenco alla fine del capitolo). Al Frisi con gli studenti più bravi lavorammo su un testo di Enrico Bellone I modelli e la concezione del mondo nella fisica moderna da Laplace a Bohr e sulla Filosofia dello spazio e del tempo di Hans Reichenbach tutto dedicato alle implicazioni della teoria della relatività nella teoria della conoscenza.

Lo studio critico della scienza mi ha abbastanza trasformato facendomi rivedere e approfondire questioni come la verità, la razionalità, il fallibilismo; ho abbandonato definitivamente l’idea del socialismo scientifico e del marxismo salvandone solo la capacità di leggere e interpretare la storia.

Se ripenso a quegli anni mi viene da sorridere al pensiero che i professori più rozzi e le famiglie monzesi più retrive mi considerassero un pericoloso rivoluzionario comunista. Mi nutrivo della cultura europea e statunitense più avanzata e cercavo di farla apprezzare agli studenti, ma in tutto il mondo il maccartismo è duro a morire e poi, per certa gente, la cultura è una cosa che va presa solo in piccole dosi perché potrebbe fare male.

qualche ricordo frisino

i rientri pomeridiani

Carletto Pozzoli e Dario Giove da ragazzi prima di diventare dei fisici con una bella carriera alle spalle

Fuori della scuola, si fece a casa mia anche un piccolo seminario con tre studenti (Dario Giove, Carletto Pozzoli, Elisabetta Galbiati) che, usciti dal Frisi si iscrissero a Fisica. Leggevamo e discutevamo insieme le Lectures on Physics di Feynman e io cercavo di trasmettere loro il modo giusto di studiare all’università, quello che a me non avevano insegnato.

Per fortuna nella scuola non c’erano tutte quelle forme di sindacalizzazione al ribasso che sono emerse negli anni successivi, quando andai a lavorare nel privato. Così se si faceva qualche ora in più nel pomeriggio la si faceva gratis fermandosi per un panino e una partita a Tressette al circolino di via Sempione.

Di pomeriggio facevo due attività; un po’ di laboratorio di Fisica, nel laboratorio del III piano, con esperienze avanzate ma di tipo dimostrativo e la discussione critica di saggi sulla scienza utilizzando la disponibilità della biblioteca che, sull’argomento, era ben fornita. Queste attività erano aperte anche ad alunni di altre classi. Disporre di una pompa a vuoto, di rocchetti di Rumkhorf, di tubi a vuoto permette di fare cose molto belle e suggestive sia dul fronte dei raggi X e catodici, sia su quello della termodinamica come far bollire acqua a temperatura ambiente, osservare che mentre bolle si raffredda, …

Nei primi anni, nel corso M, ricevevo in III gli studenti che avevano fatto il biennio alla succursale di Villasanta e che venivano da tutta la zona a nord di Monza sino a Casatenovo. Mi piacevano quelle classi di brianzoli doc spartani, concreti e anche bravi. Cosa del tutto eccezionale, eravano in ben 5 docenti maschi: Meroni, Colonnetti, Cereda facevano la triade e poi c’erano anche Fontana (educ) e Bevilacqua (inglese) che, dopo le dimissioni di Pace, era diventato vicepreside.

La 5M era nell’aula di fronte alla Presidenza (dove ora c’è la segreteria amministrativa) e il povero Tedesco si prese anche qualche scherzone goliardico da parte dei più sciamannati (leggi Fiorenzuoli): per esempio un ordine di pasticcini fatto passare come ordine della Presidenza regolarmente consegnati e rimasti da pagare.

Poi sono passato nel corso L e, nel giro di qualche anno, ho incominciato a sentirmi sottoutilizzato. Tedesco era andato in pensione e la gestione successiva, un po’ sciatta e improntata alla pura amministrazione dell’esistente, non mi entusiasmava.

il nemico del Papa

dal sito de Il Cittadino di Monza e Brianza

Nel 1983 sono salito agli onori del pulpito di Villasanta, anche se l’ho saputo solo qualche anno dopo. Il 21 maggio ci fu la visita di papa Woytila all’autodromo di Monza. I presidi delle scuole monzesi decisero che le lezioni si sarebbero svolte regolarmente pur consentendo una sorta di via libera alle assenze studentesche.

In una classe avevo programmato da tempo un compito in classe e non lo rinviai pur chiarendo che chi l’avesse saltato, come facevo solitamente, non avrebbe avuto problemi, salvo rifare il compito. Era la stessa linea che usavo per le assenze politiche, sei libero di scioperare o andare in manifestazione ma poi il compito lo rifai.

A distanza di anni mi è stato riferito che don Bruno Perego, coadiutore del Parroco all’oratorio maschile di Villasanta e organizzatore dei ciellini al Frisi, fece, dal pulpito, in occasione di una messa domenicale, una filippica contro di me: pensate … un professore, dirò di più … un nostro concittadino, ha impedito che … Sembra che un bel po’ di persone abbiano pensato a Meroni, più noto di me in paese. Mah, robe da chiodi.

Mentre per fisica rinviavo ai classici che ho citato, e solo episodicamente mi avvalevo di miei appunti, per matematica (geometria analitica, goniometria, elementi generali di analisi) avevo messo a punto delle dispense abbastanza complete e che ho ancora, rigorosamente scritte a mano e che venivano fotocopiate usufruendo del monte fotocopie di cui ogni classe disponeva. Lo stesso valeva per la correzione dei compiti in classe (gli antenati di quello che trovate ora sul sito).

gli esami di maturità

La prima parte dell’estate la si passava facendo gli esami di maturità o da membro interno o da commissario esterno. Quell’esame era una cosa utile per la formazione degli studenti e per la cultura dei docenti che avevano l’occasione di andare in giro per l’Italia e farsi una esperienza diretta sul funzionamento della nostra scuola (conoscenza di colleghi con storie e culture diverse, scambio di esperienze).

Per questa ragione non mi sono mai tirato in dietro; ho fatto più volte il membro interno e sono stato da esterno a Milano, Bergamo e Roma. Un anno avemmo come presidente un preside di scuola media, il professor Bertè, il padre di Loredana Bertè e di Mia Martini, poco generoso nei giudizi su quelle figlie che per lui erano delle scapestrate di cui si vergognava.

In quegli anni la prova scritta di matematica aveva un testo con proposta di 4 quesiti e veniva richiesto di affrontarne almeno due. Un problema di geometria analitica orientato all’analisi, due problemi di analisi sullo studio di funzioni e una domanda di teoria. La domanda di teoria era il salvagente dei somari che piazzavano il libro di testo da copiare in tutti i nascondigli possibili dei servizi igienici.

Nel 78 la domanda di teoria riguardava il teorema sulla “continuità delle funzioni derivabili“. Se una funzione ammette in ogni suo punto retta tangente, non può fare salti o avere spigoli. Ma lo studente che aveva letto frettolosamente lo Zwirner nei servizi igienici ci mise del suo, scambiò l’ipotesi con la tesi e scrisse “se una funzione è continua allora è derivabile” e passò a metà classe l’enunciato sbagliato con la dimostrazione (copiata) giusta.

Per capire l’errore basta pensare che se una funzione fa un angolo è continua ma lì non ammette retta tangente. E’ un controesempio semplice. Ero stato nominato commissario esterno dopo lo svolgimento della prova e dunque non avevo assistito al fattaccio, ma scripta manent e mi ritrovai a dover valutare compiti scritti fotocopia l’uno dell’altro con un doppio errore: errore nell’enunciato del teorema richiesto, errore logico nel presentare una dimostrazione che non dimostrava quanto dichiarato ma il teorema inverso. Non fui tenero con quella classe di un liceo milanese.

l’informatica

Passavano gli anni (1986) e sentivo il bisogno di fare qualcosa di diverso; avevo iniziato ad introdurre a scuola l’Informatica (c’erano l’ MSDOS e i primi Pc) e l’occasione mi fu data dal reincontro con Oskian che non sentivo più dai primi mesi del 77.

Ci rivedemmo in occasione di una vicenda, per lui, molto spiacevole e per me incredibile. Dopo che ce n’eravamo andati da AO lui era rimasto formalmene proprietario della Grafica Effeti dove si stampava il Quotidiano dei Lavoratori. Lo era diventato in quanto segretario politico.

Alla Grafica, che stampava il QdL per conto di Democrazia Proletaria ci fu un incidente sul lavoro in cui un tipografo ci rimise la mano. C’erano, al di là della vertenza in sede civile, anche aspetti di natura penale che ricaddero su di lui. Era tra lo sconcertato e l’incazzato perchè il gruppo dirigente di DP che gestiva la tipografia aveva deciso di fare il pesce in barile.

Lui era alla ricerca di qualcuno disposto a testimoniare che, al di là dell’aspetto formale sulla proprietà, dalla primavera del 77 non c’entrava più nulla con la Grafica Effeti. In quel periodo era a Roma e faceva il vicesegretario del Pdup. Non so come riuscì a mettersi in contattocon me e così ci si rivide e testimoniai su quegli aspetti. Tutti gli altri erano spariti e i responsabili tacevano per convenienza.

Aveva una società che stava passando dalla attività di consulenza a quella propriamente informatica (la SISDO) e mi propose di lavorare con lui. Se ne parla ampiamente nel prossimo capitolo. Eravamo a metà degli anni 80 e incominciai, un paio di pomeriggi alla settimana, ad andare a MIlano, in viale Bianca Maria, pagato sostanzialmente per studiare (un po’ di informatica e un po’ di marketing).

Nel corso dell’86 incominciò ad introdurmi più a fondo nell’azienda che, allora, si occupava di Informatica gestionale su piattaforme PDP-VAX della Digital. Avevo compiuto i 40 anni e mi dissi che quello era l’ultimo momento per mollare tutto e cambiare. Fu così che, alla fine dell’anno scolastico 86/87 diedi le dimissioni dalla scuola, per la seconda volta, ed iniziai a lavorare nel privato. Ma quella non è stata l’ultima volta in cui ho cambiato tutto.

Fiammetta Cedrazzi (1941-2019) – per finire con un ricordo

A maggio 2019 è venuta a mancare un pilastro nella mia storia di docente al Frisi; era andata in pensione nei primi anni duemila.

Fiammetta è stata una protagonista di una fase irripetibile della mia vita e della vita del Frisi e parlo degli anni dal 1977 alla metà degli anni 80. In quel momento nel nostro liceo c’erano una serie di persone diverse per carattere per sensibilità politica e per modelli culturali di riferimento, ma si respirava in questa scuola il sapore della cultura vera, la passione nei confronti dei giovani, il senso di cosa volesse dire essere un docente.

Era finita l’epoca iniziata nel 68 e continuata in tono sempre minore e sempre con maggiore settarismo fino alla metà degli anni 70. Ne incominciava una nuova in cui si confrontavano il desiderio di cambiamento nella democrazia con le pulsioni violente dell’Autonomia e del nascente terrorismo. Quello era il contesto di contorno in cui si sviluppava il nostro desiderio di fare scuola per trasmettere una visione critica della cultura e della vita. Ma è sbagliato dire trasmettere, si deve dire costruire insieme.

Mi univa a Fiammetta la passione per le scienze dure e al di là di esse ciascuno di noi proseguiva per la sua strada, io più verso la filosofia e la storia, lei più verso la letteratura e l’arte incluse la musica e il balletto. Così quelli furono anni di studio approfondito, molto più approfondito di quello degli anni universitari, che pure non erano stati uno scherzo. Di certo né lei né io facevamo parte di quella tipologia di professori che entra in classe e dice Aprite il libro a pagina 147. Oppure Brambilla vieni alla lavagna e fai questo esercizio.

Mi ha sempre colpito il fatto che desse del lei agli studenti e addirittura, come è giusto dal punto di vista grammaticale del loro quando si passava al plurale. Mi sembrava un po’ un vezzo e mi chiedevo sempre come ci si sentisse ad essere dall’altra parte. Io mi sarei sentito a disagio perché già respiri un dislivello culturale ed esperienziale immenso e in più ti viene detto di stare al tuo posto.

Prima di tutto veniva la scuola con le sue regole, il senso del dovere, la sua serietà. Poi veniva tutto il resto, ma tutto il resto era filtrato attraverso la metodica del rigore e dell’esercizio critico della ragione: perché si fa così? Cosa c’è sotto? Quali sono i gradi di libertà? Si può operare diversamente? Cosa succede ad una teoria assiomatica se cambio un postulato? Qual è la dinamica della conoscenza scientifica? Alcuni elementi del carattere di Fiammetta venivano dal fatto che da bambina era cresciuta dentro il carcere minorile Beccaria di cui il padre era il direttore.

In quegli anni 70 e 80 non era vietato parlare d’altro, ma quel parlare d’altro doveva avere un senso e noi docenti di matematica e fisica eravamo in maggiore difficoltà rispetto ad altri docenti (come quelli di lettere) sempre presi dalla necessità di affrontare la miriade di questioni legate all’essere docenti di scienze dure in un liceo scientifico nato come figlio di un Dio minore del liceo classico, mentre la società che non cambiava i suoi ordinamenti ci richiedeva di essere protagonisti e di costruire dei profili di uscita con giovani colti e critici, maturi, ma anche tanto preparati sul versante scientifico in termini di competenze.

Tutto questo ci rendeva un po’ marziani per via della necessità di non perdere mai tempo e contemporaneamente, quando guardavamo negli occhi i nostri studenti e le nostre studentesse, capivamo che avevano voglia e bisogno di parlare anche di altre cose e allora usavamo i ritagli di tempo o i pomeriggi, tanto in quegli anni non si usavano ancora certi orridi neologismi come attività aggiuntive funzionali o non funzionali all’insegnamento. Si restava a scuola perché era opportuno farlo.

Mi spiace che il concorso che istituì la figura del dirigente scolastico non sia venuto fuori in quegli anni, ma solo nel 2004, perché Fiammetta sarebbe stata un’ottima dirigente, anzi una dirigente eccezionale, capace di stare sui tre denti della forchetta su cui dovevamo riuscire a stare in equilibrio: la organizzazione della scuola, la leadership educativa e la innovazione.

Invece in quegli anni la scuola italiana era ancora la scuola delle circolari del ministero con scritto si trasmette per opportuna conoscenza e norma, del preside come prolungamento finale di una organizzazione centrale che partiva da Roma e così Fiammetta non fu ritenuta degna, dai colleghi, nemmeno di fare la vicepreside anche se, era del tutto evidente, che sarebbe stata una grande vicepreside, naturalmente per occuparsi della direzione di marcia della scuola e non della sostituzione dei colleghi assenti con le supplenze brevi o della firma dei permessi di entrata in ritardo. Così al più potevamo aspirare a fare i consiglieri del principe, tenuti in panchina e consultati di nascosto (e lo abbiamo fatto).

Sul piano umano e personale era una persona molto riservata e, d’altra parte, lo sono anch’io, tanto è vero che ormai mi chiamano nonno orso. Quindi non me la sento di avanzare critiche sulla sua riservatezza che l’ha indotta ad una sorta di chiusura a riccio. Mi spiace tantissimo come si sia svolta la fase finale della sua vita, molto marcata dalla solitudine e dalla chiusura in se stessi e io penso di essere stato un po’ vigliacco a non farmi vivo e ad obbedire alla sua richiesta di non voler vedere nessuno intorno. D’altra parte confesso che il cancro mi mette sempre a disagio nel rapportarmi con chi ne viene colpito. La mia struttura razionale si ribella e se la unisco alla mancanza di un credo nell’aldilà misuro un senso di impotenza e di rabbia.

La pagina con l’indice della mia autobiografia da cui potete scegliere i capitoli da leggere

I commenti che aggiungono ricordi o correggono imprecisioni sono benvenuti. Si accede ai commenti scendendo al di sotto dell’articolo. Li si scorre e si arriva ad un apposito editor

Appendice: la collana giallo ocra della Feltrinelli

Feltrinelli – la collana di Filosofia della scienza curata da Geymonat

Willard Van Orman Quine, Manuale di logica | Ettore Casari, Lineamenti di logica matematica | Ludovico Geymonat, Filosofia e filosofia della scienza | Carl G. Hempel, La formazione dei concetti e delle teorie nella scienza empirica | Evert W. Beth, I fondamenti logici della matematica | Ettore Casari, Questioni di filosofia della matematica |

Maria Luisa dalla Chiara Scabia, Modelli sintattici e semantici delle teorie elementari | Emil Ungerer, Fondamenti teorici delle scienze biologiche | M.E. Omelyanovskij, V.A. Fock e altri, L’interpretazione della meccanica quantistica. Fisica e filosofia in URSS | Enrico Bellone, I modelli e la concezione del mondo nella fisica moderna. Da Laplace a Bohr | Imre Lakatos e Alan Musgrave (a cura di), Critica e crescita della conoscenza | Hans Reichenbach, Filosofia dello spazio e del tempo | Ludovico Geymonat, Scienza e realismo | Pietro Redondi, Epistemologia e storia della scienza | Imre Lakatos, Dimostrazioni e confutazioni. La logica della scoperta matematica | Mary B. Hesse, Modelli e analogie nella scienza |

e quella di bianco e viola di Storia della scienza curata da Paolo Rossi

Marie Boas, Il Rinascimento scientifico 1450/1630 | Alistair C. Crombie, Da S. Agostino a Galileo. Storia della scienza dal V al XVII secolo | E. J. Dijksterhuis, Il meccanicismo e l’immagine del mondo. Dai Presocratici a Newton | J. L. E. Dreyer, Storia dell’astronomia da Talete a Keplero | Yehuda Elkana, La scoperta della conservazione dell’energia | John C. Greene, La morte di Adamo. L’evoluzionismo e la sua influenza sul pensiero occidentale | A. Rupert Hall, Da Galileo a Newton (1630/1720) – La Rivoluzione scientifica 1500/1800. La formazione dell’atteggiamento scientifico moderno | Mary B. Hesse, Forze e campi. Il concetto di azione a distanza nella storia della fisica | Max Jammer, Storia del concetto di forza. Studio sulle fondazioni della dinamica | Max Jammer, Storia del concetto di massa nella fisica classica e moderna | Morris Kline, La matematica nella cultura occidentale | Alexandre Koyré, Dal mondo chiuso all’universo infinito | Paolo Rossi, I filosofi e le macchine 1400/1700 | Philip P. Wiener, Aaron Noland , Le radici del pensiero scientifico |

Leggermente OT, ma lo devo al mio ricordo di Claudio. Fatto il Frisi dal '61 al '66. Lui faceva l'Hensemberger dal '60 al '65. Era talmente "bravo" (si dice così in brianzolo) che alcuni lo soprannominavano genietto, altri elettrino. Un suo compagno di classe sta spegnendosi in questi giorni vittima di una fibrosi polmonare, mi ha sempre detto che Claudio era di un altro pianeta. Ero entusiasta che mio figlio del 1998 si iscrivesse a Informatica all'Hensemberger con Claudio DS. Invece si trasferì al Bandini di Siena, l'ITIS più prestigioso di quella città. Mio figlio ha avuto eccellenti insegnanti di Sistemi, Informatica, Matematica, adesso è alla Bicocca con 28.5 in sei esami. Quindi penso che l'Hensemberger l'abbia preparato bene. Invece per quanto riguarda Chimica e Fisica le cose sono andate molto male. Sono un chimico-fisico industriale con Filosofia della Scienza e 30/30 con il gruppo Geymonat (stesso esame di Claudio). A chimica sono andati avanti fino a dopo Natale a fare una specie di metrologia sui generis, non hanno mai bilanciato un normale equazione chimica, non sanno cos'è una soluzione acida e cosa vuol dire pH. Obiettivamente: un disastro didattico. A Fisica in due anni hanno fatto praticamente niente. Immagino il disappunto di Claudio a dover dispensare lo stesso stipendio a mangiapane a tradimento e valorosi insegnanti. Al Frisi avevo avuto a Matematica/Fisica Antonietta Galbiati (diventata poi famosa come DS dello Zucchi). Morta di Alzheimer, ho passato due giorni a trovarne la tomba al Cimitero di Monza. Devo riconoscere che a Maturità avevo finito la prova in 40'. La Galbiati era ossessionata dalla velocità nei calcoli, parlava perfino di riflessi. Fisica non le piaceva, il libro era il Caldirola. Una grande lavoratrice, non sicuramente ispirazionale. Come preside ho avuto anche Daniele Mattalia, grande dantista diventato famoso per la Zanzara.

Certo mi sarebbe piaciuto avere Claudio come insegnante, ma era impossibile per ragioni anagrafiche.

Ho molto apprezzato questi ricordi. Ero nella sezione C, prendendo il diploma nel 1980, quindi non l’ho avuta come docente, ma l’ho conosciuta e ho apprezzato la sua generosità in due modi. Ho partecipato ad alcuni incontri di filosofia della scienza che lei guidava fuori dall’orario scolastico (credo insieme ai professori Colonnetti e Meroni), e mi ha dato permesso di assistere ad un paio di lezioni di fisica pratica nel laboratorio con la sua propria classe (la nostra insegnante di fisica avendo meno dimestichezza con il laboratorio).

Tutto ciò ha avuto un grande effetto per me. Ho studiato fisica in Inghilterra e dal 1990 insegno filosofia della scienza all’università di Leida, in Olanda.

Di nuovo grazie di cuore per l’incoraggiamento e l’istruzione che ha dato tanti anni fa ad uno scolaro che non era nemmeno nella sua sezione.

Penso regolarmente agli anni del liceo a Monza: quello che mi è rimasto, anche più dell’esperienza in classe, è soprattutto l’ambiente culturale-politico, i dibattiti, la critica culturale, che per me erano intimamente connessi con la scienza, la fisica, e la filosofia della scienza. Lei ha naturalmente giocato un grandissimo ruolo in tutto ciò, anche per me. Spero di essere rimasto fedele a quegli ideali.

Grazie di tutto — e buon lavoro!

Che bello trovare nei commenti da approvare, in mezzo a una marea di spam, cose come queste che ti fanno pensare a quanto sia stato bello ma anche utile lavorare con passione.

Stamattina apro il libro che mi sono fatto spedire da Amazon un paio di giorni fa: Quantum di Manjit Kumar.

Un vecchio amore che con l’età che “avanza” ho sentito il bisogno di rincontrare. Infatti, alla fine del liceo, tra una troppo speculativa (almeno nei miei pensieri) Fisica e una più concreta Ingegneria, scelsi quest’ultima, probabilmente anche influenzato dagli studi fatti da mio padre.

Leggo le prime pagine e un pensiero, una domanda, emersi non so nemmeno io da dove, mi fermano: “Certo che la scuola ne ha di responsabilità nel delineare le sorti di una vita”. E poi: “No, non la scuola, gli insegnanti”.

Con questo pensiero nella mente raggiungo mia moglie, che guarda caso insegna. Naturalmente non esita a darmi ragione. Un’insegnante battagliera e da sempre convinta del reale ruolo di chi ha fatto dell’insegnamento la sua prima scelta.

Ora il pensiero ritorna ai primi incontri avuti con quei temi. Ecco, sono sui banchi del mio liceo. Di anni ne son passati 41, eppure il ricordo è piuttosto netto. I nomi dei “miei insegnanti” sono ancora tutti lì.

La faccio breve. Cito a mia moglie un professore di Matematica e Fisica che mi ha lasciato un ricordo indelebile per la libertà di pensiero che concedeva ai propri studenti. Ricordo soluzioni a studi di funzione che anche oggi potremmo definire figlie del pensiero laterale, apprezzate e pubblicamente elogiate.

Non ho dubbi. Dico a mia moglie con convinzione che questi sono gli insegnanti di cui più che mai avremmo bisogno oggi…

Naturalmente il liceo è il Frisi e il professore di Matematica e Fisica è lei, caro professor Cereda. Non è stato difficile trovare questo suo sito, e il desiderio di mandarle un saluto è stato più forte del tempo passato.

Tante buone cose.

Alessandro Giaume

[Liceo P.Frisi di Monza – Classe 3C – A.S.1976/77]

Grazie per questi scritti che mi riportano in contatto con memorie amate pur se non rimpiante.

Ero al Frisi, corso G., a Monza, dal 74 al 79.

Ricordo tutti coloro che ha citato, e del preside Tedesco so ancora fare la sigla che mi serviva per uscire qualche ora prima, talmente ben fatta che Santambrogio non ha mai avuto sospetti.

La Battistina la chiamavamo rattrappedes perchè portava dei minuscoli mocassini col tacco.

Albani era il tecnico di laboratorio e la Marchesini (biologia e chimica) lo chiamava in continuazione anche se in laboratorio non ci abbiamo mai combinato nulla di significativo.

Andavo a scuola con un Garelli tre marce di seconda mano che mi aveva regalato mio zio, mentre le mie compagne avevano il Ciao bianco, che allora con il loden, faceva figo. Però in classe mia non se la tirava quasi nessuno, il pensiero alternativo imperava.

Proprio con il Ciao la mia compagna di classe e amica carissima centrò in pieno una vecchietta e le fece saltare tutti i denti, costringendola a frullati per mesi.

Era la Rosi, alias Rossella Riboldi, attuale insegnante stupenda di storia dell'arte al Frisi.

Era il caso di arrivare qualche minuto prima la mattina, perché c'erano da leggere i cartelloni scritti a pennarello sulla carta da pacco. Io non frequentavo collettivi ,ma non mi perdevo nulla di quanto scrivevano.

Ricordo bene le assemblee, Andrea Crespi prima e Scioscia dopo, del MLS, e quello dell'autonomia, il Cantanapoli, che, qualsiasi cosa si proponesse, non la riteneva abbastanza 'legata al territorio e agli operai'. Eravamo in assemblea quando si seppe di Moro.

Le autogestioni le ho amate.Ricordo i gruppi di noi ragazze con 'Noi e il nostro corpo', alle prese con una libertà di costumi che era più ostentata che praticata.

Ricordo il gruppo di studio sulla storia del capitalismo. Avevo diciassette anni e tentavo di leggere Stato e Rivoluzione. In quelle occasioni mi toccava studiare un sacco, perché dovevamo leggere libri, capirli e relazionarli il giorno dopo nel gruppetto autogestito. Per le materiecanoniche, invece, me la cavavo con poco studio o, più esattamente leggendo molto cose diverse dal testo prestabilito, per italiano, inglese, storia e filosofia. Purtroppo, Lei non era un mio Professore e perciò, senza guida, tentavo in modosolo fantozziano di seguire in privato i suoi consigli di lettura di storia del pensiero scientifico comprando testi che poi da sola non riuscivo mai a finire.

Però quegli anni mi hanno aperto la mente e mi hanno predisposta a essere curiosa, a tenere il cervello in ordine. Anni di formazione davvero.

Scusi se mi mi sono dilungata troppo

Manuela Recalcati

Sono io a ringraziarla per la precisione della testimonianza; per la serie “sono stati momenti importanti della mia vita”. Comunque, questa di Rossella, mi mancava

Grazie per questa testimonianza.

Ero studente al Frisi tra il 76 e l'81 e la ricordo bene, così come tutti gli altri studenti e docenti citati.

Mi unisco nella stima al professo Tedesco, che allora contestavamo ma ritrovai con piacere nella Rete di Orlando e Dalla Chiesa, nei primi anni novanta.

Giovanni -gimmi- Perego