Le vicende che mi portarono a lasciare la scuola per approdare alla SISDO le ho già raccontate alla fine del Capitolo 17, quello dedicato ai miei primi 10 anni al Frisi.

Le vicende che mi portarono a lasciare la scuola per approdare alla SISDO le ho già raccontate alla fine del Capitolo 17, quello dedicato ai miei primi 10 anni al Frisi.

La SISDO ha ormai cessato la sua attività. Era una azienda milanese che si occupava di Informatica per mini-sistemi (la via di mezzo tra i main-frame e i PC) e i colori aziendali erano il verde e il nero, gli stessi che caratterizzavano l’arredamento della sede principale, dalle poltrone alle scrivanie.

Dalla esperienza alla SISDO ho imparato un sacco di cose che poi ho usato nella vita e riportato nella scuola. Un giorno Oskian (ormai era diventato cittadino italiano, si chiamava Campi, ma per me era sempre Oskian) mentre discutevamo animatamente su come risolvere un problema di Informatica mi disse: la vuoi piantare di fare il professore. Voi professori l’abitudine del so tutto io ve la portate appresso per tutta la vita.

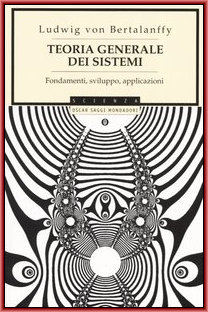

Aveva ragione; l’oggetto della discussione era il malfunzionamento di un apparato complesso e non si capiva neanche bene se fosse un problema hardware o software. Io volevo venirne a capo facendo l’analisi della situazione e lui mi spiazzò incominciando a staccare un filo alla volta, finché, per esclusione, capimmo qual era il problema. Poi mi disse: queste cose le ho imparate dalla teoria dei sistemi ed io imparai la lezione. La teoria dei sistemi, non sempre insegnata in maniera adeguata, è comunque una delle discipline di indirizzo nella istruzione tecnico-tecnologica.

come era strutturata la SISDO

La società, nel periodo di massimo sviluppo, aveva una ventina di dipendenti e altrettanti collaboratori che lavoravano a domicilio facendo del data entry. Le sedi erano tre: in viale Bianca Maria 18 (centralino, direzione, amministrazione e commerciale), in piazza Tricolore (sviluppo software e data center), in viale Monza (attività di service).

Ci si occupava di data entry, sofware gestionale per le aziende, banche e software per la pubblica amministrazione, con tentativi abbozzati di occuparsi di cartografia, di reti tecnologiche e di sistemi intelligenti (Oskian era appassionato di intelligenza artificiale).

Si lavorava in Cobol e in C e si usavano, come database, DB4 sui PC e Informix, ADABAS e Oracle sui mini sistemi.

a che stadio era l’Informatica

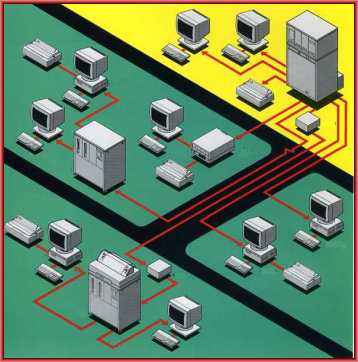

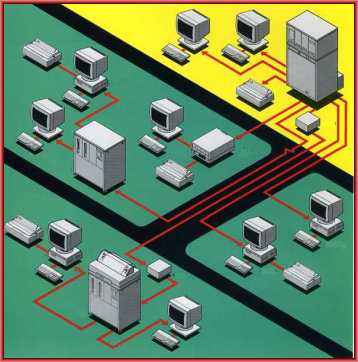

L’informatica si trovava nella fase di passaggio tra l’era dei main frame e quella dei mini, messi in rete tra loro a creare reti geografiche. Stava iniziando anche l’era delle reti di PC, ma si era ancora ad uno stadio embrionale. Windows era nato da poco, si era alla 2.0 e dunque, per dirne una, i programmi di videoscrittura (WordStar o XYWrite) richiedevano, per avere dei font decenti da usare nella corrispondenza commerciale, di fare l’upload dei caratteri nella memoria della stampante (se era una laser) mentre in quelle ad aghi si lavorava con sequenze di caratteri di controllo (le cosiddette sequenze di escape) che interagivano con l’hardware della stampante.

Per un certo periodo lavorammo per l’editoria digitando testi di libri in XYWrite. Questo editor, molto veloce e parco nell’uso delle risorse, aveva il vantaggio di lavorare in modalità testo, con i comandi espressi attraverso apposite sequenze distinte dal testo vero e proprio attraverso dei separatori come avviene con l’HTLM (Hyper Text Markup Language); i nostri markup erano «». Questo consentiva di scrivere i driver per le stampanti in maniera abbastanza semplice ed era quello che facevano gli editori per pilotare le macchine di fotocomposizione. I file di testo risultavano indipendenti dai sistemi operativi e trasportabili con facilità.

Office non esisteva. C’erano i primi fogli elettronici (il Lotus 123) con l’idea avvenieristica di simulare i fogli di contabilità dei ragionieri ma incorporando le formule. Il foglio elettronico consente di copiarle in vari punti del foglio senza perdere i riferimenti alle celle da utilizzare, grazie al concetto di indirizzo relativo. Permette non solo di fare calcoli complicati e ripetitivi ma anche di impostare le simulazioni della evoluzione di un dato contesto al mutare dei parametri. Consente infine, dati i risultati finali che si vogliono ottenete di lavorare sui parametri di ingresso per ottenere il risultato desiderato.

Il database relazionale per PC era il DB3 (poi divenuto DB4) della Ashton Tate; esistevano anche dei compilatori che consentivano di trasformare le applicazioni scritte nel linguaggio di programmazione di dB4 in eseguibili che non avevano bisogno di appoggiarsi sulle licenze della Ashton Tate. Il principe di tali compilatori si chiamava Clipper. Oggi tutte quelle aziende sono sparite, distrutte dal predominio Microsoft e dall’avvento di Windows con la piattaforma di Office Automation Office divenuta uno standard: Word per il trattamento testi, Excel per i fogli elettronici, Access per i database, Outlook per la posta elettronica e l’agenda, Power Point per le presentazioni, Publisher per la editoria elettronica.

In proposito ricordo che poco prima che io lasciassi la SISDO uscì Windows 3.1 che finalmente garantiva il multitasking, la possibilità di fare reti di PC senza grandi complicazioni e aveva introdotto i True Type Font. I caratteri facevano parte del sistema operativo, erano caratteri proporzionali (cioè le dimensioni delle lettere finalmente erano diverse per migliorare la leggibilità e infine la loro dimensione (il corpo) e i loro attributi erano tutti gestiti via sofware (ingrandendosi non sgranavano ede era banale passare dal normale al corsivo al neretto.

partita IVA con rapporto esclusivo

Quando arrivai alla Sisdo Oskian era rientrato da Roma da qualche anno lasciando la vicesegreteria del PDUP, aveva fatto qualche esperienza di società di informatica e formazione manageriale con altri e poi si era messo in proprio. Si era iscritto al PCI ed era responsabile regionale per la Ricerca e per la Università e questo incarico gli aveva aperto possibilità di business nel mondo delle cooperative e nella CGIL. Di formazione era un fisico, era sto tra i primi laureati di Degli Antoni e tornava ai vecchi amori.

Dopo un anno di apprendistato, in cui continuano ad insegnare mi propose la scelta tra assunzione come dipendente o la partita IVA, con collaborazione pressoché esclusiva. Per ragioni di convenienza personale optai per la seconda ipotesi. Lavoravo molto; partivo da casa verso le 7:15 e ritornavo dopo 12 ore. Guadagnavo più del doppio rispetto a scuola e in più, ope legis, avevo diritto ad una pensioncina di circa un milione al mese. Ma ben presto incomiciai a riflettere sul fatto che quello non era il mio progetto di vita, dei soldi non mi è mai importato un gran che; avevo avuto voglia di staccare dalla scuola per vedere il mondo del privato, lo stavo vedendo e sperimentando ma per me si trattava comunque di una parentesi.

Un giorno mi resi conto che la mattina, alla stazione di Arcore, oltre che vedere sempre le stesse facce, incominciavo a mettermi sempre nello stesso punto del marciapiede. Sul lavoro mi pesavano anche le pause pranzo nei bar di piazza Tricolore con gli impiegati del terziario avanzato che mangiavano un panino in piedi continuando a parlare di lavoro o di clienti.

In azienda c’erano per metà laureati (quasi tutti in matematica) e per metà diplomati e, proposto da me, venne a dirigere il lavoro di data entry un amico villasantese momentaneamente disoccupato: Franco Ornaghi.

Per due anni di seguito facemmo anche quei corsi finanziati da Regione Lombardia su fondi CEE per giovani disoccupati e ad assunzone garantita. Dal punto di vista del bilancio, nonostante qualche economia di scala perché docenti e direzione del corso erano interni all’azienda, si faticava a finire in pareggio, ma era un modo per selezionare del personale senza sobbarcarsi le fasi di training, perché il training faceva parte del corso e così c’era modo di individuare le persone più valide. In quegli anni ci fu qualche scandalo per corsi regolarmente fatturati e inesistenti, nei giri loschi di Regione Lombardia, ma non fu il nostro caso. Semmail il problema era il complesso meccanismo di rendicontazione in base alla normativa CEE e per quello bisognava affidarsi apersonale specializzato che lo faceva di mestiere.

le cose che ho imparato

SISDO è l’acronimo di Sistemi Informativi, Sistemi Decisionali, Organizzazione: un programma strategico bellissimo che aveva dentro si sè l’idea che Oskian aveva dell’Informatica, in particolare per quanto riguarda i sistemi decisionali (inizialmente SISDO stava per Sistemi informativi, Sviluppo dell’Organizzazione). Questa faccenda della organizzazione ritorna sempre tra di noi (dai tempi della Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia). Organizzazione e supporto alle decisioni il primo passo verso l’intelligenza artificiale.

E’ stata una esperienza utile sul piano professionale nel senso ampio del termine. Ho appreso questioni di informatica che non conoscevo quali l’utilizzo dei database relazionali e la organizzazione a blocchi di sistemi complessi. Nascevano le reti e la Ethernet, divenuta uno standard dal punto di vista hardware e del protocollo di comunicazione, l’ha inventata la Digital sul suo sistema operativo proprietario, il VMS (Virtual Memory System).

E’ stata una esperienza utile sul piano professionale nel senso ampio del termine. Ho appreso questioni di informatica che non conoscevo quali l’utilizzo dei database relazionali e la organizzazione a blocchi di sistemi complessi. Nascevano le reti e la Ethernet, divenuta uno standard dal punto di vista hardware e del protocollo di comunicazione, l’ha inventata la Digital sul suo sistema operativo proprietario, il VMS (Virtual Memory System).

Digital era l’azienda con cui operavamo per l’hardware. Erano loro ad aver inventato l’informatica distribuita e la SISDO l’aveva sposata nel momento in cui realizzò il sistema informativo per la CGIL Lombardia con minisistemi in ogni capoluogo di provincia e messi in rete tra loro.. Più avanti saremmo passati dal VMS allo Unix con la Honeywell Bull e l’IBM.

informatica sanitaria

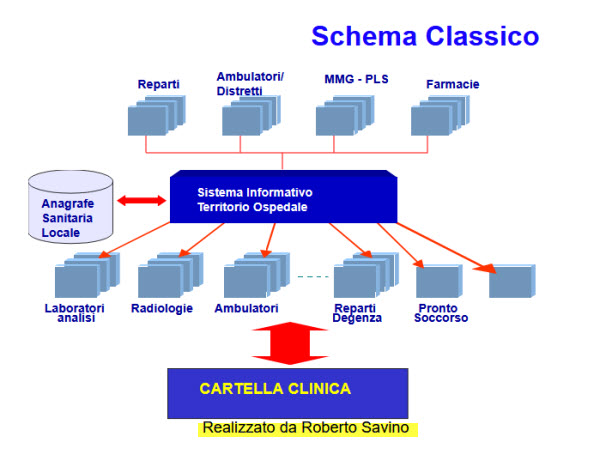

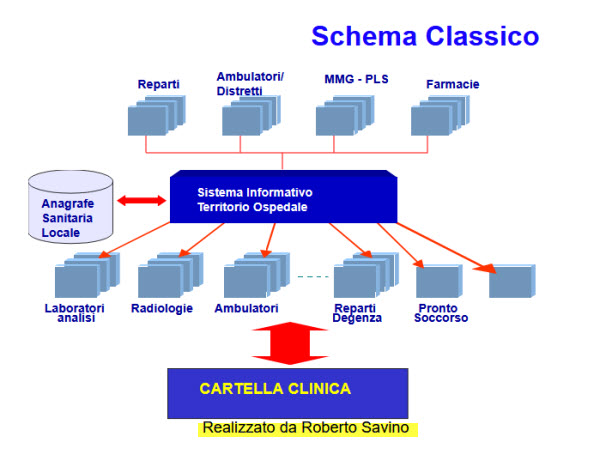

Per un certo periodo mi sono occupato di progettazione della architettura di sistemi medio grandi per l’area sanitaria. Bisognava essere aggiornati sulla evoluzione delle tecnologie, saper ascoltare le esigenze dei clienti e saperle alzare di livello, nel senso di costruire una risposta harware e software partendo dall’output richiesto, cioè da quello che voleva ottenere il cliente.

I modem erano lenti e costosi e per garantire più postazioni si usavano dei concentratori detti multiplexer. Ero arrivato da poco alla SISDO quando, per svariati milioni di lire, fu acquistato un hard disk da 10 megabyte (!!!). Per le grandi masse di dati si usavano ancora i nastri magnetici a lettura sequenziale che avevo conosciuto nei tardi anni 60. Oggi i Terabyte, un milione di volte più capienti, si comperano al supermercato per qualche decina di euro e lo stesso vale per le pennette USB.

La attività di data entry riguardava una grande commessa di Regione Lombardia nell’ambito delle procedure di controllo della spesa sanitaria e la SISDO, come altre società del settore, lo svolgeva relativamente ad alcune delle province. Arrivavano grandi sacchi pieni di ricette che le USL ricevevano dalle farmacie. La registrazione dei dati della ricetta veniva fatta manualmente con degli M24 Olivetti attraverso programmi sviluppati all’interno con un primo controllo on line dei dati controllabili (codice medico, codice del farmaco, …).

Gli M24, e più tardi dei PC della Sanyo, lavoravano con 2 dischetti magnetici (i floppy disk) del diametro di 5 pollici e un quarto. Sul primo disco c’erano il sistema operativo, il programma per la registrazione e gli archivi dei farmaci per il controllo di correttezza della digitazione. Sull’alltro dischetto venivano registrati i dati della ricetta (il data entry). La RAM era ancora a 256 KB.

Alla fine della registrazione tutti quei dischetti venivano dati in pasto al Microvax (o al PDP, il suo predecessore) e controllati su archivi più grandi per finire poi nei file definitivi dove si facevano i controlli di congruità e la correzione degli errori di acquisizione. Il prodotto finito, su nastro, finiva in Regione. La grande idea che consentiva di essere competitivi era stata quella del data-entry su PC che consentiva, in qualche caso, addirittura il lavoro a domicilio e comunque non richiedeva grandi investimenti in infrastrutture. eravamo proprio alla preistoria; oggi non si digita più nulla a mano; funziona tutto con lettori di codice a barre in farmacia e con le ricette elettroniche dove sono già presenti in formato digitale tutti i dati necessari (codice prodotto, quantità, codice medico prescrivente, codice assistito).

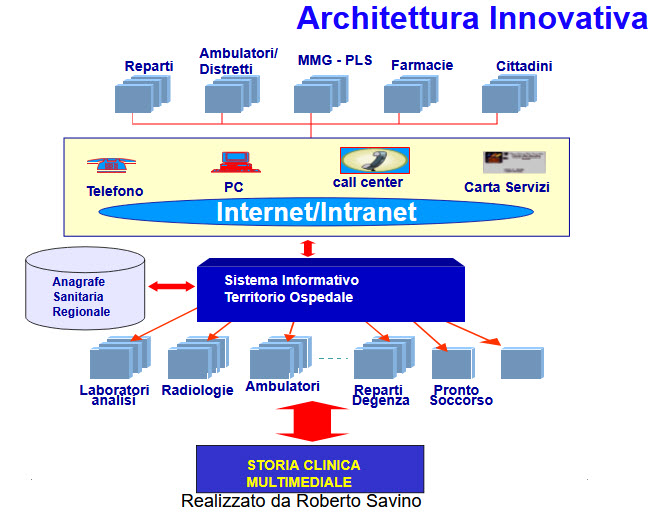

schema a blocchi della architettura classica (Roberto Savino)

Oltre che di architetture di rete mi sono occupato lungamente della progettazione di software gestionale in ambito sanitario: dalla contabilità finanziaria, al personale, agli stipendi, alla informatizzazione di singoli servizi (area sociale, consultori familiari, CUP, laboratorio di analisi, farmacia ospedaliera…). Scrivevo le specifiche e seguivo la realizzazione del software anche se, alcuni prototipi, li ho creati direttamente.

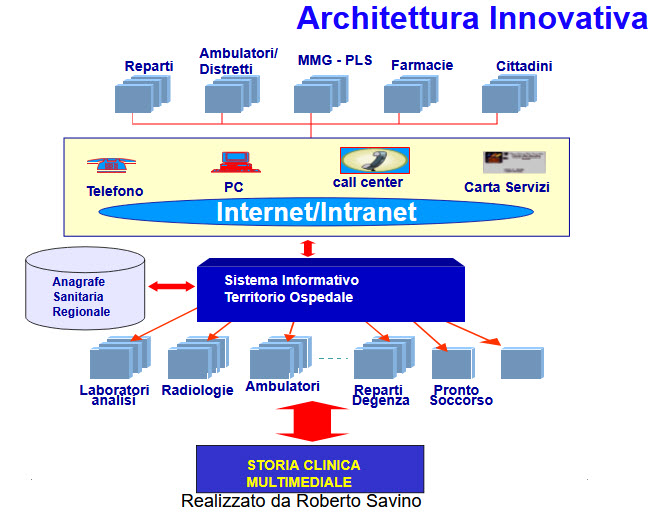

Da allora il mondo è cambiato per due fattori altrettanto importanti:

- la disponibilità di hardware molto più potenti, la nascita di Internet e la disponibilità delle reti in cloud che hanno eliminato gran parte dei problemi di conservazione e trasferimento dati con cui avevamo a che fare

- la crescita di una cultura dei diritti che ha obbligato le amministrazioni ospedaliere e i manager della sanità a mettere al centro del processo il cittadino-utente (non mi piace la parola paziente) sia rispetto alla facilità di accesso ai servizi, sia rispetto alla gestione dei dati (basta pensare al fascicolo sanitario elettronico).

In quegli anni inziavano a comparire anche i primi sistemi di registrazione vocale digitale che aprivano la strada alla gestione automatizzata della cartella clinica, mentre per i laboratori di analisi era già applicato l’interfacciamento della strumentazione che trasmetteva i risultati delle analisi attraverso la porta seriale RS232.

Schema a blocchi della archietttura innovativa con il cittadino e le reti in cloud (Roberto Savini)

Se guardo a quei problemi con gli occhi di oggi e vedo che nella gestione delle cartelle cliniche non si è fatto ancora quasi nulla, mi viene da confermare un concetto che ci era chiaro anche allora. Nella gestione dei flussi informativi, il collo di bottiglia non è mai di tipo tecnico, ma riguarda le persone e la organizzazione del processo. Me ne resi conto quando, per alcuni grandi clienti mi capitò di occuparmi di formazione sulla Office Automation. I programmi di allora facevano già molto di più di quanto non venisse richiesto ed erano assolutamente sottoutilizzati dal personale.

Oggi, ogni volta che accedo ad un ambulatorio per una visita specialistica resto stupito del cattivo uso che i medici fanno del PC. Spesso, anche nei grandi ospedali, ci sono segmenti non in rete e ci sono banche dati costantemente disallineate. C’è ancora un sacco di informazione di anamnesi o di terapia che viene digitata a mano (anziché essere disponibile e condivisa on line) con grandi perdite di tempo e rischio molto alto di errore. Così il 60% del tempo della visita è dedicato alla produzione semimanuale del referto (che alla fine non viene riletto con attenzione e contiene spesso errori materiali di registrazione).

Quello della progettazione era un lavoro interessante dal punto di vista concettuale perché bisognava riempire una scatola nera (l’architettura del software) a partire dai dati di input e di output (determinati dalla normativa e dalla organizzazione del cliente) e inoltre si trattava di ottimizzare lo stesso input per evitare ridondanze, ottimizzare le risorse e semplificare i protocolli di raccolta dei dati. Alla fine definite le caratteristiche funzionali del software si disegnava la archiettura hardware (numero e potenza dei mini, tipologia di rete, numero e tipologia delle stazioni di lavoro).

Ho imparato l’importanza della organizzazione e che una organizzazione deve avere a cuore il benessere dei suoi collaboratori ma, contemporaneamente, deve riuscire a funzionare in maniera indipendente dagli stessi. Ciò significa dedicare del tempo e delle risorse adeguate alla documentazione di quanto si fa, perchè le persone passano ma, se la documentazione rimane, l’organizzazione continua a funzionare.

Questo aspetto era pressoché sconosciuto nella scuola con la figura del professore monade, padrone della classe, dopo la chiusura della porta. In tanti anni di scuola ho sperimentato la difficoltà a far accettare un minimo di standardizzazione per quanto riguarda i contenuti dell’insegnamento, gli obiettivi in uscita e gli strumenti di valutazione nell’ambito di una medesima istituzione scolastica. Me ne resi conto pesantemente, anni dopo, quando passai a fare il Dirigente Scolastico e cercai di introdurre qualche elemento di teoria della organizzazione. Ci sarà modo di riprendere l’argomento.

le cose che non ho imparato perché non le condivido

Nel rapporto con i clienti bisogna saper barare o meglio bisogna saperli tranquillizzare. Il settore dei servizi informatici, salvo che non si abbia a disposizione una nicchia di mercato in condizione di monopolio, è un settore a rapido sviluppo e client oriented.

Il cliente vuole per domani ciò che non esiste e tu devi rassicurarlo facendogli credere che quello che vuole esiste già e domani sarà visibile e presto utilizzabile.

Tu lo sai che con realismo, cioè non oggi ma domani, la cosa si potrà fare, ma l’altro vuole sentirsi dire che è già pronta. Non devi contare una balla, devi fare quello che il catechismo della chiesa cattolica chiamava peccato per omissione e la Chiesa lo colloca tra i peccati veniali.

Questo è un modo di lavorare che ho sempre fatto fatica a praticare mentre è quello che fanno di mestiere i funzionari commerciali, che non mi sono mai piaciuti perché si tratta di esperti in promesse al vento . Superficiali sino al midollo, usano le parole per sentito dire in maniera indipendente dal significato. Una volta uno dei nostri commerciali, a cui avevo consegnato un software già funzionante, mi chiese “sì, ma quando lo implementiamo“. Diceva implementare, ma non sapeva cosa significasse.

Il settore dei servizi informatici, e il terziario avanzato in genere, erano in grande espansione e di conseguenza era molto alta la mobilità del personale; la gente, giustamente puntava a fare carriera e a fare nuove esperienze professionali. Dunque c’era costantemente il problema di come tenere i migliori e disfarsi dei peggiori senza interventi autoritativi. Si usavano gli incentivi di natura economica e quelli bravi sapevano come fare per ottenere aumenti di stipendio; si andava a presentare le dimissioni e poi si trattava. Ma Oskian, in questo campo, conosceva le astuzie e i mercanteggiamenti di quel mondo medio orientale da cui proveniva.

Comunque alcune dimissioni di persone vicine o che avevo personalmente portato in azienda mi hanno ferito anche perché, per via dei maledetti ruoli che ricoprivo, la gente mi vedeva come una emanazione del capo e dunque mi teneva all’oscuro. In quegli anni a Milano esplose l’AIDS tra gli eroinomani e, nel giro di alcuni mesi, morirono due dei nostri fattorini. Dapprima un po’ di assenteismo, poi il tenere nascosta la malattia raccontando le balle più colossali, il dimagrimento, e alla fine la morte.

le cose che non hanno funzionato

Quando sono andato alla SISDO pensavo di riaprire con Oskian un rapporto che si era interrotto anni prima ma, per dirla con il linguaggio un po’ crudo del marxismo, i rapporti economici e quelli di produzione trasformano e condizionano i rapporti tra le persone: se sei un imprenditore sei orientato al profitto, perché è il profitto che ti consente di fare qualsiasi altra cosa incluso lo sviluppo delle risorse umane o il benessere aziendale.

Oskian era diventato un imprenditore ed io ero rimasto il figlio di mio padre, quello che non aveva saputo gestire la sua azienda. Le dinamiche erano quelle: sul piano personale ero disposto a dare anche l’anima per la SISDO purché non mi si chiedesse di dire o di fare cose che si scontravano con i miei principi dell’etica pubblica.

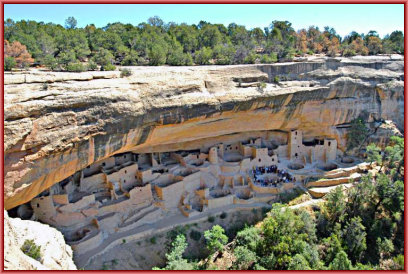

I resti di un antico villaggio Anasazi

Lui era molto generoso e, nel 91, in occasione del perfezionarsi di una grande commessa per la quale avevo dato una grossa mano, mi offrì un viaggio chiavi in mano negli Stati Uniti per me e per Bruna.

Lo barattai con l’equivalente in danaro e me lo organizzai alla CLUP (l’agenzia di viaggi nata dal movimento del Politecnico) in maniera di portarci anche nostra figlia Daniela: voli, alberghi e rent a car, prenotati dal’Italia e, appena possibile, fuori dalle città usando i motel.

Siamo stati via due settimane, prima New York e poi San Francisco e gli stati dell’ovest: California, New Mexico, Utah, Arizona; i parchi naturali, i deserti, il gran Canyon, la valle della Morte, la Monument Valley, la foresta pietrificata, l’America quasi disabitata, le riserve Navajo e Hopi, gli Anasazi. Sul ritorno abbiamo anche fatto tappa a Vienna.

La scelta di andarmene dalla SISDO fu innescata da una tipica questione in cui mi veniva chiesto di ragionare da imprenditore mentre io ero un dipendente. C’era un ritardo nella realizzazione di una commessa e il ritardo dipendeva da questioni nostre, ma era conveniente far vedere che il ritardo fosse dovuto a difficoltà organizzative del cliente. Dopo l’ennesima discussione con Oskian non me la sono sentita di contare balle e ho presentato di getto le dimissioni scritte con questa frase di accompagnamento: preferisco cambiare lavoro puttosto che incrinare il rapporto con te.

In trasparenza intravvedevo anche i rapporti di sovrapposizione tra economia e politica che emersero ai tempi di mani pulite. Ho personalmente gestito la fornitura e l’avviamento del programma di gestione di farmacia al Pio Albergo Trivulzio (quello di Mario Chiesa) ma di tangenti nemmeno l’ombra. C’era la spartizione delle commesse pubbliche in ambito regionale con il coinvolgimento di pezzi del gruppo dirigente del PCI milanese e della Lega delle Cooperative (e la SISDO operava dentro la Lega). Alla Lega c’era un vecchio amico dei primi tempi del movimento di Matematica, Sergio Soave presidente regionale, potentissimo e rimasto pesantemente coinvolto dalle inchieste di Di Pietro.

Condividevo le scelte politiche dei miglioristi milanesi da Vicky Festa, a Piero Borghini, a Corbani, a Cervetti ma vedevo anche la presenza di una zona grigia. Così non solo me ne andai dalla SISDO, ma evitai anche di aderire al PDS dove si era scatenata una pesante lotta di potere spacciata per rinnovamento. I duri e puri dalle mani pulite, guidati da Barbara Pollastrini, non mi convincevano proprio, anzi non mi convincono mai sia perché non sono puri, sia perché non sono flessibili.

La pagina con l’indice della mia autobiografia da cui potete scegliere i capitoli da leggere

I commenti che aggiungono ricordi o correggono imprecisioni sono benvenuti. Si accede ai commenti scendendo al di sotto dell’articolo. Li si scorre e si arriva ad un apposito editor

Da ieri è in vigore in Lombardia la “legge Santanché” sugli affitti brevi turistici.

Da ieri è in vigore in Lombardia la “legge Santanché” sugli affitti brevi turistici. Le vicende che mi portarono a lasciare la scuola per approdare alla SISDO le ho già raccontate alla fine del Capitolo 17, quello dedicato ai miei primi 10 anni al Frisi.

Le vicende che mi portarono a lasciare la scuola per approdare alla SISDO le ho già raccontate alla fine del Capitolo 17, quello dedicato ai miei primi 10 anni al Frisi.

E’ stata una esperienza utile sul piano professionale nel senso ampio del termine. Ho appreso questioni di informatica che non conoscevo quali l’utilizzo dei database relazionali e la organizzazione a blocchi di sistemi complessi. Nascevano le reti e la Ethernet, divenuta uno standard dal punto di vista hardware e del protocollo di comunicazione, l’ha inventata la Digital sul suo sistema operativo proprietario, il VMS (Virtual Memory System).

E’ stata una esperienza utile sul piano professionale nel senso ampio del termine. Ho appreso questioni di informatica che non conoscevo quali l’utilizzo dei database relazionali e la organizzazione a blocchi di sistemi complessi. Nascevano le reti e la Ethernet, divenuta uno standard dal punto di vista hardware e del protocollo di comunicazione, l’ha inventata la Digital sul suo sistema operativo proprietario, il VMS (Virtual Memory System).

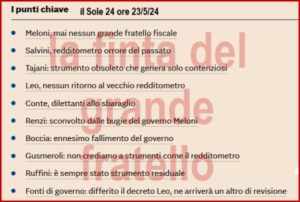

Non ne usciremo mai, ciascuno dice la sua, con le sue convenienze. Il viceministro all’economia Leo, che ho scoperto essere uno dei maggiori esperti tributaristi del paese, fa i conti con il fatto che nei conti pubblici tira una brutta aria legata ai provvedimenti di finanza allegra e al fatto che prima o poi dovremo sottostare alle inique leggi economiche di Bruxelles: dare dei segnali che si fa sul serio e non dico puntare a non fare nuovo deficit (lo fece Prodi), ma almeno puntare a ridurre la incidenza percentuale del rapporto deficit PIL, che vuol dire, il deficit continua ad aumentare, ma almeno lo fa diminuendo il ritmo di crescita.

Non ne usciremo mai, ciascuno dice la sua, con le sue convenienze. Il viceministro all’economia Leo, che ho scoperto essere uno dei maggiori esperti tributaristi del paese, fa i conti con il fatto che nei conti pubblici tira una brutta aria legata ai provvedimenti di finanza allegra e al fatto che prima o poi dovremo sottostare alle inique leggi economiche di Bruxelles: dare dei segnali che si fa sul serio e non dico puntare a non fare nuovo deficit (lo fece Prodi), ma almeno puntare a ridurre la incidenza percentuale del rapporto deficit PIL, che vuol dire, il deficit continua ad aumentare, ma almeno lo fa diminuendo il ritmo di crescita.

Le trattative sono state lunghe e, nell’ultimo anno, le hanno condotte direttamente il ministro Giorgetti (Lega) e il capo del governo Giorgia Meloni. Entrambi, in più occasioni, si sono vantati di aver migliorato il progetto originale. Caro lei, ora ci siamo noi. Il parametro massimo previsto in Europa, per il quale si applicano misure graduali, ma stringenti, di riduzione è del 5% ma proprio in questi giorni si è acclarato che per il 2023 tale deficit è stato del 7,3% (grazie allo scellerato bonus del 110% voluto da Conte e dalla banda degli sfascia bilanci).

Le trattative sono state lunghe e, nell’ultimo anno, le hanno condotte direttamente il ministro Giorgetti (Lega) e il capo del governo Giorgia Meloni. Entrambi, in più occasioni, si sono vantati di aver migliorato il progetto originale. Caro lei, ora ci siamo noi. Il parametro massimo previsto in Europa, per il quale si applicano misure graduali, ma stringenti, di riduzione è del 5% ma proprio in questi giorni si è acclarato che per il 2023 tale deficit è stato del 7,3% (grazie allo scellerato bonus del 110% voluto da Conte e dalla banda degli sfascia bilanci).

Sabato 22 gennaio 2022 è improvvisamente morto Carlo Parietti, compagno di vita di Elisabetta Ramat, papà di Guido, storico dirigente della Cgil, inossidabile militante politico e amico di tante e tanti che lo hanno conosciuto. Un uomo riservato, elegante e discreto, la cui scomparsa ci addolora e colpisce portando via con sé quei tratti di gentilezza che Carlo esprimeva con profonda umanità e attenzione nel rispetto per il prossimo e le sue sensibilità.

Sabato 22 gennaio 2022 è improvvisamente morto Carlo Parietti, compagno di vita di Elisabetta Ramat, papà di Guido, storico dirigente della Cgil, inossidabile militante politico e amico di tante e tanti che lo hanno conosciuto. Un uomo riservato, elegante e discreto, la cui scomparsa ci addolora e colpisce portando via con sé quei tratti di gentilezza che Carlo esprimeva con profonda umanità e attenzione nel rispetto per il prossimo e le sue sensibilità. Allora compro un’auto elettrica. Mettiamoci sul mercato, in cerca di un’auto elettrica (o elettrificata).

Allora compro un’auto elettrica. Mettiamoci sul mercato, in cerca di un’auto elettrica (o elettrificata). È impossibile affrontare il tema della mobilità sostenibile senza dare uno sguardo al complesso quadro delle normative, soprattutto europee. Le norme antinquinamento guidano, come abbiamo visto, da decenni l’evoluzione tecnica dei motori endotermici, introducendo crescenti costi industriali e di ricerca e sviluppo.

È impossibile affrontare il tema della mobilità sostenibile senza dare uno sguardo al complesso quadro delle normative, soprattutto europee. Le norme antinquinamento guidano, come abbiamo visto, da decenni l’evoluzione tecnica dei motori endotermici, introducendo crescenti costi industriali e di ricerca e sviluppo. Gli altri costruttori sembrano cercare più flessibilità e sono meno decisi nella strategia verso l’elettrico. Tutti i listini, ormai, pullulano di soluzioni ibride e ogni costruttore ha almeno una proposta completamente elettrica. Ma, da parte delle case, ci sono significative obiezioni contro l’elettrico a batteria.

Gli altri costruttori sembrano cercare più flessibilità e sono meno decisi nella strategia verso l’elettrico. Tutti i listini, ormai, pullulano di soluzioni ibride e ogni costruttore ha almeno una proposta completamente elettrica. Ma, da parte delle case, ci sono significative obiezioni contro l’elettrico a batteria. Quando un anglosassone parla di uno come me, lo definisce un “petrolhead”, in italiano testa di benzina. Sarà che sono nato a non grande distanza dallo stabilimento Fiat di Mirafiori, sarà che ho imparato a leggere Quattroruote quando frequentavo ancora l’asilo, la mania dei motori, a due e quattro ruote, non mi ha mai lasciato e ha consumato una parte dei miei risparmi.

Quando un anglosassone parla di uno come me, lo definisce un “petrolhead”, in italiano testa di benzina. Sarà che sono nato a non grande distanza dallo stabilimento Fiat di Mirafiori, sarà che ho imparato a leggere Quattroruote quando frequentavo ancora l’asilo, la mania dei motori, a due e quattro ruote, non mi ha mai lasciato e ha consumato una parte dei miei risparmi. Si tratta, anche, di una specie di ritorno al futuro: le prime notizie di elettromobili risalgono agli anni ’30 del XIX secolo. Negli ultimi anni di quel secolo, piccole flotte di taxi elettrificati circolavano a Londra e a New York. Nel 1899, in Francia, un veicolo elettrico (la Jamais contente) superò per la prima volta i 100 km/h. Questi tentativi si infransero davanti allo stesso ostacolo che, ancor oggi, l’elettrificazione della mobilità individuale si trova a fronteggiare: l’autonomia.

Si tratta, anche, di una specie di ritorno al futuro: le prime notizie di elettromobili risalgono agli anni ’30 del XIX secolo. Negli ultimi anni di quel secolo, piccole flotte di taxi elettrificati circolavano a Londra e a New York. Nel 1899, in Francia, un veicolo elettrico (la Jamais contente) superò per la prima volta i 100 km/h. Questi tentativi si infransero davanti allo stesso ostacolo che, ancor oggi, l’elettrificazione della mobilità individuale si trova a fronteggiare: l’autonomia. La seconda possibilità per distribuire energia pulita è quella basata sull’idrogeno, impiegato per produrre energia elettrica a bordo dei veicoli con l’aiuto di celle a combustibile. Si tratta di un’altra tecnologia relativamente matura, se pensiamo che è stata utilizzata nel programma spaziale Gemini, a metà degli anni ’60 del secolo scorso.

La seconda possibilità per distribuire energia pulita è quella basata sull’idrogeno, impiegato per produrre energia elettrica a bordo dei veicoli con l’aiuto di celle a combustibile. Si tratta di un’altra tecnologia relativamente matura, se pensiamo che è stata utilizzata nel programma spaziale Gemini, a metà degli anni ’60 del secolo scorso. Il 14 settembre sarà il D-Day della scuola italiana? Un esercito disorientato di 7.599.259 alunni delle scuole statali, di circa 870.000 alunni delle scuole paritarie, di 835.489 insegnanti, di 7.859 dirigenti, di 203 mila ATA, di circa 15 milioni di genitori sta recandosi all’appuntamento fatale del 14 settembre, quando le scuole apriranno i battenti.

Il 14 settembre sarà il D-Day della scuola italiana? Un esercito disorientato di 7.599.259 alunni delle scuole statali, di circa 870.000 alunni delle scuole paritarie, di 835.489 insegnanti, di 7.859 dirigenti, di 203 mila ATA, di circa 15 milioni di genitori sta recandosi all’appuntamento fatale del 14 settembre, quando le scuole apriranno i battenti.