1964-1965: il diploma e 15 giorni di sospensione

III edizione – maggio 2024

Cosa dire della quinta? Non ci fu più matematica e al suo posto subentrarono due ore di diritto tenute da un generale in pensione. Poche cose ma che servirono a farmi comprendere, rispettare la precisione espressiva delle scienze giuridiche e a darmi le coordinate generali del diritto privato e di quello pubblico.

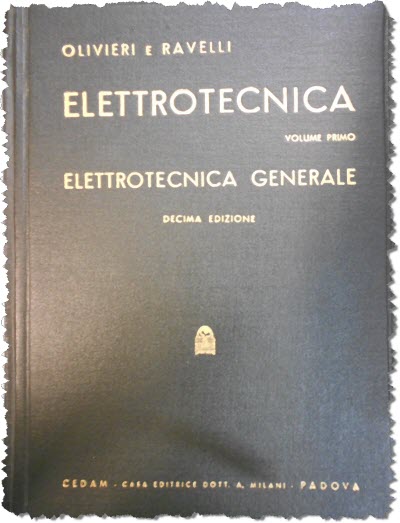

Tra Elettrotecnica e Misure Elettriche facevamo un sacco di ore che passavano con piacere, invece mi pesavano quelle di Italiano dominate dal libro di storia della letteratura di tal Carmelo Cappuccio (rilegato in cartone telato azzurro chiaro).

Italiano e storia insegnate malissimo

Diversamente dal professor Vegezzi che allargava, apriva, dialogava e puntava a convincere e a farti piacere le cose di cui parlava, il professor Donato Vencia sembrava nato per chiudere e per trasformare la cultura in noia. Ripetere il libro, ripetere il libro… Storia ce la faceva studiare …

Non eravamo certamente informati sulla grande cultura europea; nessuno ce la presentava ma dovevamo far finta di conoscerla, sapere quello che c’era scritto sul Cappuccio, niente di più niente di meno.

La cultura umanistica è fatta di tante discipline, di tante sfaccettature, di interconnessioni tra specificità linguistiche, storia, filosofia, arti figurative, narrativa, poesia. A noi veniva richiestro di conoscerla nello stile delle raccolte di figurine e per di più con un lavoro quasi nullo sui testi.

La cultura umanistica è fatta di tante discipline, di tante sfaccettature, di interconnessioni tra specificità linguistiche, storia, filosofia, arti figurative, narrativa, poesia. A noi veniva richiestro di conoscerla nello stile delle raccolte di figurine e per di più con un lavoro quasi nullo sui testi.

Mi è rimasta in mente una interrogazione di Beniamino Parolini, un compagno molto diligente che veniva da Bellusco.

Stava illustrando il pessimismo leopardiano secondo lo schema che bisognava conoscere e ripetere (individuale, storico e cosmico) e ad un certo punto citò scopenoer per sottolineare il fatto che avessero in comune il terzo dei tre pessimismi. Lo citò in base all’antico adagio si legge come si scrive e sul Cappuccio, senza spiegare chi fosse se non che si trattava di un filosofo tedesco, c’era scritto Schopenhauer. Ci fu qualche sghignazzo, qualche risolino trattenuto. Cosa ne sapevamo noi?

nella classe

barba folta, basette, aria da esule russo di fine 800

Nel corso della quinta ci furono per me due novità importanti. Mi ero messo in banco con Alberto Sala di Cavenago e ogni tanto si studiava insieme spostandosi in bici o in Lambretta tra Cavenago e Villasanta. Dopo l’Itis non ci siamo più visti ma lui fece Economia all’Università e finì per ricoprire incarichi amministrativi importanti alla Telettra di Vimercate (ne ebbi notizia dal padre di una alunna, ingegnere in Telettra, quando insegnavo al Frisi). Era uno tranquillo e riservato; mi piaceva per quello.

Mi ero spostato all’ultimo banco della fila centrale, posizione strategica per dare una mano a un po’ di compagni durante le prove scritte di elettrotecnica. Le molte ore di laboratorio (misure e costruzioni) consentivano di rompere la monotonia delle ore di lezione. Noiosissime quelle di disegno e impianti fatte in un’aula speciale da un docente che avrebbe anche potuto non esserci data la sua inconsistenza.

In tasca incominciava a girare qualche soldino frutto delle lezioni private e così, ogni tanto, invece di tornare a Villasanta nell’intervallo tra le ore della mattina e quelle del pomeriggio, facevo pranzo in pizzeria: da Albio all’angolo di via Cavallotti con via Gottardo, o al Cigno Blù (al’angolo con via Volturno).

Il Cigno blù era un po’ più caro ed aveva il forno a legna (con le pizze basse e grandi) mentre da Albio si mangiava una pizza cotta nel forno elettrico in apposite tegamini circolari di una ventina di centimetri di diametro. Ci piacevano entrambe, ma il Cigno blù era un po’ più caro. I proprietari dopo aver gestito per anni il locale hanno poi aperto in una villa di fronte alle Missioni Estere un ristorante con maggiori pretese “le Grazie”.

il fattaccio

la noia con gli ingegneri di passaggio

Il 22 febbraio del 65 era un lunedì e nelle prime due ore del pomeriggio avevamo Disegno con l’ingegner Attilio Bergamo. L’ingegner Bergamo (docente di Disegno e Impianti), come il suo collega Galasso con cui facevamo Costruzioni Elettromeccaniche, era uno di quegli ingegneri che stavano a scuola senza averla scelta in attesa di una assunzione presso l’industria (cosa che è poi regolarmente avvenuta).

il testo di impianti di Tiberio

Le due materie in sè non erano entusiasmanti avendo una trattazione prevalentemente manualistica (si imparava di più studiando direttamente sui libri, il Tiberio e il Coppi). Di più, mancava a questi docenti la capacità di trasmettere passione e noi ci adeguavamo facendo il nostro dovere: un po’ di studio, le tavole, la realizzazione di avvolgimenti per motori e trasformatori in laboratorio.

Se si trattava di dare un peso relativo in una scala da 1 a 5 davamo 4 e ½ ad elettrotecnica, 2 a misure e 1 (o anche meno) a impianti e costruzioni.

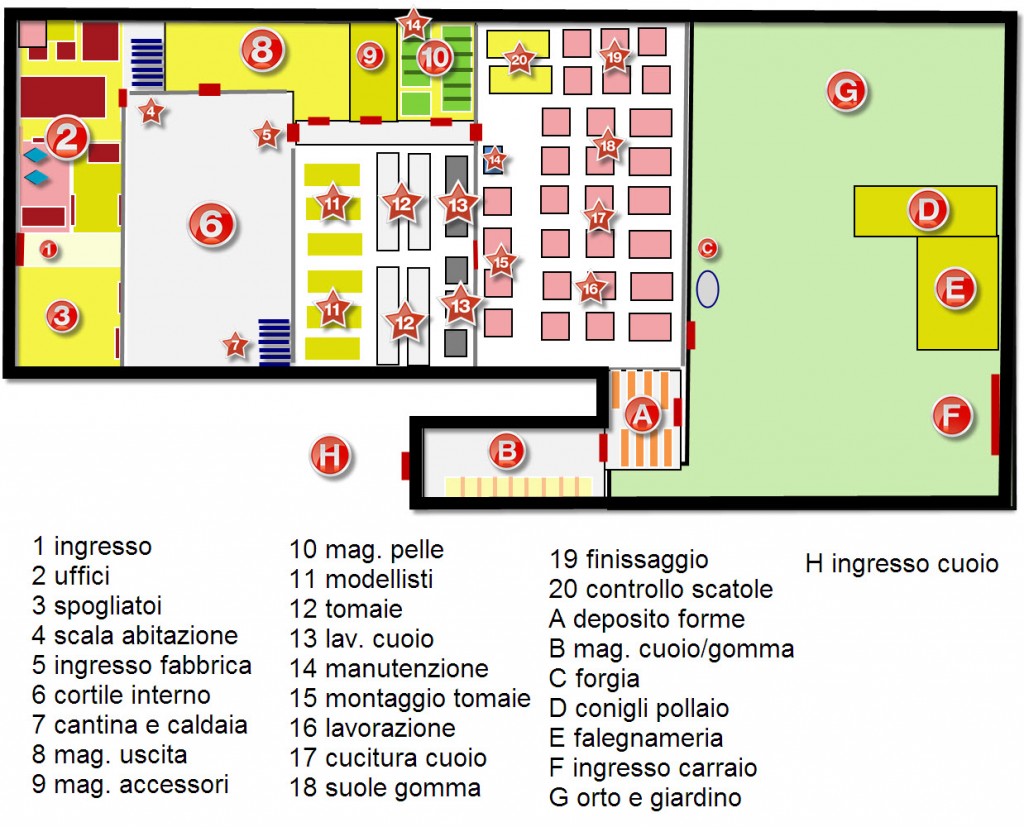

l’aula di disegno e le tavolette istoriate

Disegno si faceva in un’aula speciale grande con grandi tavoli reclinabili e, sotto il banco, incastrate con con una guida a scorrimento, delle tavolette in legno morbido originariamente pensate per fissare i fogli da disegno con le puntine e che, nella migliore tradizione di un ITIS, erano ormai inservibili e affrescate nello stile di uno dei lupanari di Pompei.

originale di 20 secoli fa a Pompei

Ricordo un enorme fallo tricolore inciso a biro. La scuola aveva solo 3 anni ma la frequentazione di generazioni di studenti, che affilavano le mine con la carta vetrata, aveva fatto sì che sulle pareti lavabili e gremolate si depositasse un leggero strato di grafite.

un’idea folgorante

Per evitare di sporcare i fogli con le gomme avevamo preso l’abitudine di pulirle strofinandole sul muro. Fu così che scoprimmo che, insieme alla gomma, si puliva anche la parete e dunque, volendo, si potevano realizzare delle scritte.

Avete presente le battute di Amici Miei sul carattere folgorante dell’idea, quella in cui i protagonisti, alla ricerca del bagno scoprono il vasino di un bimbo di un anno e decidono di farla lì, quella grossa, per far spaventare la madre ….

Senza attendere Monicelli, anche a noi venne l’idea di fare uno scherzo benevolo all’ingegner Bergamo (eravamo almeno una decina). Avevamo l’impressione che gli piacesse una delle impiegate della segretaria e così realizzammo sulla parete di fondo una scritta a caratteri cubitali che diceva pressapoco: “l’ingegner Bergamo ama XXX“, il nome e cognome della fanciulla.

La scritta, come vedremo, è stato importante e, a meno che qualcun altro, a mia insaputa, abbia fatto altro, questo fu il tutto. Durante le ore di disegno ci annoiavamo e ci esercitavamo con cose che avremmo potuto tranquillamente fare a casa. Il docente era come non averlo e si trattava di riprodurre, con precisione e correttezza, schemi elettrici.

… e poco dopo

Torniamo a quel pomeriggio. Verso le 16 uscimmo dall’aula di disegno e tornammo in classe e poco dopo arrivò l’ingegner Bergamo incazzato come una biscia, seguito a ruota dal professor Migliorini-vicepreside. Era successo che quelli di quarta, andati a fare disegno dopo di noi, avevano scoperto la scritta e, probabilmente schiamazzando, avevano richiamato l’attenzione dell’ingegner Bergamo. L’interazione fu molto rapida e avvenne con Migliorini:

“Chi è stato? Se non salta fuori chi è stato, sospendo tutta la classe”. Io era tra quelli che lo avevano fatto e così alzai la manina. Ero abituato ad assumermi le responsabilità e sono rimasto così.

Nel 2008/2009, da Preside dell’Hensemberger ho dovuto gestire una questione molto più grave. Durante il rientro a scuola in autobus dopo una iniziativa a Milano c’erano state offese esplicite e gravi a docenti, la subornazione di un compagno mentalmente debole, successive telefonate anonime ad un docente, il discredito pesante della scuola verso l’esterno. Quello che mi colpì, e su cui fui implacabile, fu l’atteggiamento omertoso, l’uso della versione addomesticata e concordata, l’io non ho visto, anche di fronte a riscontri oggettivi. Il tutto mi costò una settimana di lavoro, con confronti ed interrogatori, ma alla fine venni a capo nella individuazione delle responsabilità

Ero tranquillo, al di là del tono aggressivo di Migliorini, si era trattato di una ragazzata, per di più fatta in gruppo. Mi aspettavo di vedersi alzare almeno un’altra decina di manine e invece si fece avanti solo Luigi Beretta di Missaglia. Migliorini ripetè l’invito ai responsabili a farsi avanti e, visto che non accadeva nulla, disse a noi due: prendete le vostre cose e andatevene che voi qui dentro non ci mettete più piede. Ero spaventato e non so bene (non lo ricordo) come mi presentai a casa, ma ovviamente raccontai l’accaduto.

intermezzo sull’allontanamento di De Majo

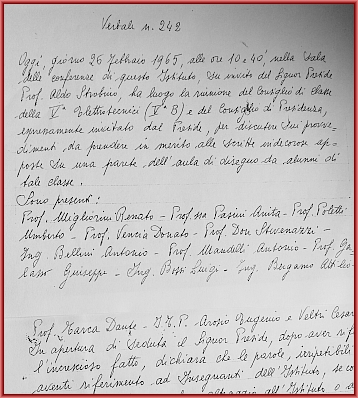

Meno di un mese prima era stato destituito per una questione di gestione amministrativa allegra il preside De Majo. In giro non se ne sapeva nulla: gli studenti non erano stati avvertiti, i docenti non lo so, ma il registro dei verbali che ho consultato da Preside ha un verbale del 25 gennaio in cui il Consiglio di Amministrazione si riunisce presieduto da De Majo e poi quello del 26 febbraio (consiglio di Presidenza e Consiglio dei professori) dedicato alla mia sospensione. E’ la prima pagina del verbale che mi riguarda.

Dunque neanche i docenti sapevano molto. Tra i due verbali non c’è nulla perché, negli anni 60, la trasparenza non era dominante, men che meno a Monza. Uscì qualche notizia sui giornali, la scuola formalmente venner affidata in reggenza (anche se non si diceva così) al Preside del Mosè Bianchi e sino alla fine dell’anno venne governata dal vice di De Majo, Migliorini.

sospensione per 15 giorni

Il registro dei verbali risulta compilato dalla immancabile (e amata) professoressa di Scienze Anita Pasini, con una scrittura assolutamente uguale a quella della mia mamma che si chiamava Anita come lei e lo potete leggere qui nella sua interezza.

Nei giorni successivi si recarono a scuola i miei genitori e ci fu un bel via vai di comunicazioni con l’ingegner Bellini e con il professor Truci (un fisico che ci faceva un corso libero di Elettronica), con cui avevamo rapporti molto amichevoli e che chimavamo lo zio Mario. La prima notizia fu che rischiavamo grosso perché si ipotizzava di applicare il Regio Decreto fascista del 4 maggio 1925 ancora in vigore e abrogato solo con la gestione Berlinguer, anche se non più applicato dopo il 68.

Avremmo potuto rischiare l’espulsione da tutte le scuole del regno per tre anni in caso si fosse stabilito che si trattava di offese alla morale, oltraggio all’Istituto o al Corpo Insegnate.

Il giovedì, tre giorni dopo l’affresco a grafite, si tenne la riunione congiunta dei docenti della classe e del Consiglio di Presidenza e la cosa venne derubricata alla meno grave offesa al decoro personale; così arrivò la sospensione per 15 giorni di cui 3 già scontati.

In quei 15 giorni mi fu vicina la mia attuale moglie che, allora, flirtava con un suo compagno di classe del Mosè Bianchi (ma passò il suo tempo con me) e nelle due settimane girellai vicino a scuola.

Ci furono però due conseguenze: la prima è che non partecipai alla visita alla centrale idroelettrica di Santa Massenza in provincia di Trento (uscita con pernottamento, l’unica della intera storia scolastica); la seconda fu più rilevante e riguardò l’esito finale dell’anno scolastico.

l’esame di diploma

preparazione

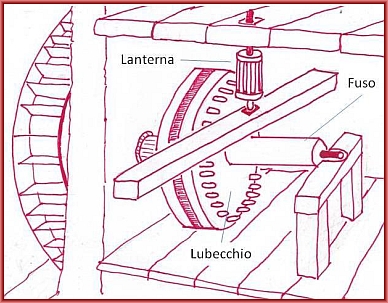

Al rientro a scuola tutto proseguì in maniera normale. La preparazione all’esame, da metà giugno a metà luglio, la feci nella Molazza dei mulini del Taboga ad Arcore, da cui veniva mia madre. Quella stanza, venduta dopo la morte di mia madre, e ora ristrutturata, ospitò me e il mio compagno Sem Cavalletti per quasi un mese.

Clausura assoluta; unico svago, le mie cugine Malacrida (Alice, MariaTeresa, Alberta) con cui si facevano quattro chiacchiere e la visione di “agente 007 dalla Russia con amore” con James Bond che ho rivisto in TV molti anni dopo.

svolgimento ed esito

Andò in questo modo. A luglio ci fu l’esame con gli scritti di italiano e di elettrotecnica, seguiti dalle prove pratiche in laboratorio e dai due orali di area umanistica e di area tecnica in giorni diversi. Mi ci ero preparato con grande impegno e con un rush finale di studio forsennato studiando anche argomenti sulle macchine elettriche che non avevamo affrontato a scuola. In elettrotecnica ero preparatissimo.

L’esame fu molto positivo su tutta la linea con la eccezione del tema di Italiano. Avevo scelto la traccia numero 3: “Dimostrate come la moderna tecnica industriale abbia facilitato la creazione del prodotto economico, divenendo pertanto un rilevante fattore d’incivilimento, in quanto, col rendere i prodotti accessibili anche ai meno abbienti, ha elevato il tenore generale di vita.”

Non avevo avuto scelta perché le alternative erano come la natura e il paesaggio accompagnino gli stati d’animo dei personaggi manzoniani, oppure, le speranze dei patrioti risorgimentali rispetto al proclamato regno d’Italia. Due temi per me improponibili a cui non ero assolutamente preparato.

Dopo anni di insegnamento del professor Vencia (di cui ricordavo il 3 meno meno nel primo tema a inizio quarta) mi ero convinto che, almeno all’esame, fosse opportuno non metterci del proprio. Era un messaggio esplicito ad essere grigi anziché usare la materia grigia. Così feci un tema molto ricco di cose scontate e banali. e mi imbarcai in una di quelle trattazioni general generiche a cui mi aveva abituato e di cui oggi mi vergogno completamente. Mi fu detto dal membro interno che ci avevo messo anche un errore grammaticale.

Tutto il resto andò molto bene (storia, diritto, italiano orale, lo scritto di elettrotecnica eccellente, le prove pratiche, gli orali dell’area tecnica).

Gasato come ero presi persino preso 9 in educazione fisica (ma non faceva media). Non ho mai capito la mancanza di almeno un 8 o 9 nell’area tecnica se non con il fatto che si fosse in fase di stabilizzazione del caso De Majo e l’indicazione era: grigio, grigio, grigio; coprire, tacere, coprire.

il presidente era molto anziano e si incazzava se, parlando del 14/18, dicevi prima guerra mondiale anziché quarta guerra di indipendenza e voleva sapere dove avessimo imparato a dire prima guerra mondiale. Il nostro testo era quello di Giorgio Spini non di Meo Pataccca, ma bisognava dire così.

Quel 6 non compensato da almeno un 8 o 9 nelle materie tecniche mi fece perdere la media del 7 e con essa la borsa di studio.

Con i compagni di allora non ci furono recriminazioni e, tranne per un paio di persone, ho anche dimenticato chi fossero gli altri partecipanti. Io ho fatto il signore e loro anche. Mi è rimasta l’amarezza per essere stato lasciato solo in un contesto in cui l’esplicitazione della verità avrebbe determinato un depotenziamento delle mancanze e degli addebiti. Mi è spiaciuto per il povero Beretta, meno bravo a scuola, che all’esame è stato rimandato alla sessione di ottobre in storia.

università: ma quale e a quali condizioni?

Fu così che dovetti intavolare una bella trattativa in famiglia per potermi iscrivere a Fisica con interventi a mio favore sia dell’ingegner Bellini sia del professor Truci. Sarebbe un vero spreco non mandarloi alla università … La mia promessa fu la seguente: mi manterrò all’università senza chiedervi una lira (e venne mantenuta).

Nel corso della quinta si erano incrementate le letture di saggi di storia contemporanea e anche di qualche scritto di filosofia. Fisica mi attirava molto, ma avrei fatto un pensierino a filosofia se non ci fosse stata la impossibilità di iscriversi. Tutto sommato è stato meglio così: una laurea tosta e che apre la mente e la possibilità di occuparmi comunque di filosofia. Come è regolarmente avvenuto. Quando parlo di orientamento e di scelte definitive dico sempre: fate quello che vi piace, ma non dimenticatevi di applicare il principio di realtà.

cosa risulta dal verbale

L’inizio del verbale di 6 pagine

Nel 2008 sono tornato all’Hensemberger a fare il Dirigente Scolastico e sono andato a verificare le carte che riguardavano la mia vicenda.

Il quadro che ne è emerso è molto interessante: c’è un bel verbale di 6 pagine (di cui ho estratto copia) da cui emerge una ricostruzione dei fatti ad usum delphini: altro che statuto delle studentesse e degli studenti.

Oggi l’intero procedimento sarebbe dichiarato nullo per una serie di illegittimità:

![]() Il fatto non è circostanziato: la scritta era stata fatta cancellare dal professor Bergamo perché troppo allusiva e i docenti vanno a vedere altre scritte (non è chiaro quali e quale ne sia il contenuto, salvo che si tratterebbe di cose volgari; penso ci si riferisca alle tavolette da disegno cui ho già accennato).

Il fatto non è circostanziato: la scritta era stata fatta cancellare dal professor Bergamo perché troppo allusiva e i docenti vanno a vedere altre scritte (non è chiaro quali e quale ne sia il contenuto, salvo che si tratterebbe di cose volgari; penso ci si riferisca alle tavolette da disegno cui ho già accennato).

![]() I due interessati non vengono ascoltati; si riferisce e si discute molto sul fatto che essi affermano che ci sia stato il coinvolgimento di altri, ma non vengono svolte indagini e non ci si chiede come due persone, in meno di due ore, abbiano potuto affrescare una intera parete e le tavolette di molti banchi.

I due interessati non vengono ascoltati; si riferisce e si discute molto sul fatto che essi affermano che ci sia stato il coinvolgimento di altri, ma non vengono svolte indagini e non ci si chiede come due persone, in meno di due ore, abbiano potuto affrescare una intera parete e le tavolette di molti banchi.

Comunque i docenti, con la esclusione di Bergamo, sono assolutamente certi che si sia trattato di una azione collettiva, ma non hanno gli strumenti per venirne a capo e così ci trattano, con benevolenza.

![]() non ci si chiede cosa stesse facendo il professor Bergamo durante quelle due ore e come sia stato possibile che non si sia accorto di nulla, anzi, il verbale è bellissmo nel circostanziare la versione del professor Bergamo. Egli riferisce che egli faceva regolarmente lezione nella V elettrotecnici avvicinandosi, come di consueto avviene durante le esercitazioni pratiche, ora a questo ora a quel gruppo di studenti, senza la aplicazione di quel controllo generale della classe che è invece possibile durante le lezioni teoriche.

non ci si chiede cosa stesse facendo il professor Bergamo durante quelle due ore e come sia stato possibile che non si sia accorto di nulla, anzi, il verbale è bellissmo nel circostanziare la versione del professor Bergamo. Egli riferisce che egli faceva regolarmente lezione nella V elettrotecnici avvicinandosi, come di consueto avviene durante le esercitazioni pratiche, ora a questo ora a quel gruppo di studenti, senza la aplicazione di quel controllo generale della classe che è invece possibile durante le lezioni teoriche.

Uscita la classe, gli alunni entrati per l’esercitazione seguente, lo ponevano nella condizione di accorgersi delle scritte in discorso … Subito egli raggiungeva la VB cui minacciava gravi sanzioni se entro pochi secondi non fossero risultati i nomi dei colpevoli.

![]() Il consiglio dei docenti fa una scelta di compromesso propende per l’offesa al decoro personale e non per il più grave offese alla morale, oltraggio all’istituto o al corpo insegnante, ma nel dibattito emergono sfumature interessanti:

Il consiglio dei docenti fa una scelta di compromesso propende per l’offesa al decoro personale e non per il più grave offese alla morale, oltraggio all’istituto o al corpo insegnante, ma nel dibattito emergono sfumature interessanti:

- L’ingegner Bellini afferma che già l’aula di per sè ha favorito il crearsi di una data atmosfera; egli è sicuro che vi siano altri colpevoli e che, quanto ai due giovani, egli sa che sono a posto, particolarmente Cereda sulla cui probità non ha dubbi.

- Il generale (!!!), professor Mandelli (diritto), sostiene che la cosa può essere vista come un exploit volgare di chi esprime una ammirazione così come può accadere in determinati ambienti e magari a causa di una certa educazione famigliare

- Il professor Vencia ha posto l’attenzione sulla necessità che i nomi degli insegnanti vengano rispettati; per una questione di costume cui i giovani devono adeguarsi; tanto più che nella vita possono incorrere in gravi sanzioni se non imparano a controllarsi. Così particolarmente deve fare Cereda, che è un ragazzo geniale, ma impulsivo, e perciò, in questo senso, impreparato alla vita e al lavoro

- il professor Bergamo ripete che la classe è del parere che i colpevoli siano solo due

![]() La cosa finisce così; sono tutti certi di un largo coinvolgimento della classe tranne Bergamo a cui conviene l’altra tesi che lo fa uscire dalla vicenda con eleganza rispetto a quella che tecnicamente si chiama negligentia in vigilando.

La cosa finisce così; sono tutti certi di un largo coinvolgimento della classe tranne Bergamo a cui conviene l’altra tesi che lo fa uscire dalla vicenda con eleganza rispetto a quella che tecnicamente si chiama negligentia in vigilando.

Le frasi sono irripetibili, ma non si sa quali siano, la scritta è stata cancellata subito e la vicenda si chiude. Osservate che, da nessuna parte si sottolinea che si tratta di scritte fatte con la gomma.

uscita da GS e orientamento a sinistra

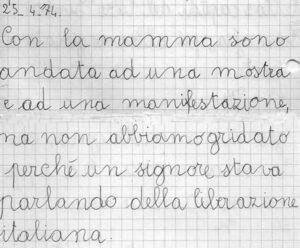

Ma l’anno della quinta fu anche un anno di grandi cambiamenti. Mi allontanai progressivamente da GS a partire dal mese di gennaio; incominciavano a pesarmi l’integralismo (nel modo di concepire la religione) e comunque sentivo il bisogno di aria nuova (l’ambiente della federazione giovanile socialista). Nel 1965 si celebrava il ventennale della liberazione; ero stato a sentire la commemorazione tenuta al cinema Centrale da Giorgio Amendola e ne rimasi favorevolmente impressionato per la grande apertura verso la democrazia e lo spirito non settario (il contrario di quello che scrisse Il Cittadino).

Come ho già detto nel capitolo dedicato a GS, si tenne un raggio dedicato al tema; decisi di andarci e lì ci fu la rottura definitiva. Sentii dire da un dirigente del movimento che non capiva lo spirito di sacrificio dei partigiani comunisti e socialisti perché, se lui si fosse trovato in quei frangenti e non fosse stato cristiano, mai e poi mai avrebbe fatto la scelta della Resistenza.

Meglio cambiare aria, mi dissi, e la cambiai definitivamente. GS mi aveva aiutato crescere, a rompere con il conformismo, ma qui si stava andando verso il pensiero unico. Ero ancora fortemente credente, animato da spirito conciliare e desideroso di cambiare il mondo. Quel percorso sarebbe continuato a Fisica, ma questa è un’altra storia.

Ecco l’elenco dei 28 alunni della 5B diplomati all’Hensemberger nel 1964/1965; la foto e del marzo ’65 nel cortile della Ercole Marelli.

Aresi Felice, Arosio Luigi; Beretta Luigi; Brioschi Dario; Calloni Mario; Cazzaniga Carlo; Cavaletti Giuseppe; Cavenaghi Giuseppe; Cereda Claudio, Crippa Roberto; Grandi Sergio; Grassi Enzo, Lissoni Marco; Mariani Luigi; Mascazzini Claudio; Monti Angelo; Mutti Andrea; Nava Ermes; Ornago Natale; Parolini Beniamino; Pioltelli Carlo; Refaldi Sergio; Sacchi Luigi; Sala Alberto; Scamardi Danilo; Segalini Mario; Torriani Giorgio; Trevisi Moreno.

Chissa che qualcuno non si faccia vivo.

Ultima modifica di Claudio Cereda il 31 maggio 2024

La pagina con l’indice della mia autobiografia da cui potete scegliere i capitoli da leggere

Beatrice Bazoli è la figlia più grande di Giulietta Banzi, quella dei tre figli che ha i ricordi maggiori, perché era grandina (8 anni) e con la mamma andava alle mostre e/o alle manifestazioni e poi raccontava sul quaderno dei pensierini.

Beatrice Bazoli è la figlia più grande di Giulietta Banzi, quella dei tre figli che ha i ricordi maggiori, perché era grandina (8 anni) e con la mamma andava alle mostre e/o alle manifestazioni e poi raccontava sul quaderno dei pensierini.

Sentii un bel crack di osso che si rompe, mi ritrovai a terra e poi arrivò il dolore: frattura scomposta di tibia e perone della gamba destra. Mi caricarono in auto tenendomi in braccio e via verso il vecchio Ospedale San Gerardo. Il primo impatto fu con la messa in trazione perché per fissare la staffa di trazione ti trapano il malleolo e ci piazzano un cilindretto d’acciaio. A quei tempi la ortopedia chirurgica era di là da venire.

Sentii un bel crack di osso che si rompe, mi ritrovai a terra e poi arrivò il dolore: frattura scomposta di tibia e perone della gamba destra. Mi caricarono in auto tenendomi in braccio e via verso il vecchio Ospedale San Gerardo. Il primo impatto fu con la messa in trazione perché per fissare la staffa di trazione ti trapano il malleolo e ci piazzano un cilindretto d’acciaio. A quei tempi la ortopedia chirurgica era di là da venire.

Alla CGS (compagnia generale strumenti) di Monza si fabbricavano ancora gli stumenti di precisione con cassetta in legno; gli stessi che usavamo nel laboratorio di misure oltre agli strumenti da quadro per le applicazioni industriali.

Alla CGS (compagnia generale strumenti) di Monza si fabbricavano ancora gli stumenti di precisione con cassetta in legno; gli stessi che usavamo nel laboratorio di misure oltre agli strumenti da quadro per le applicazioni industriali. Alla Magrini di Bergamo vedemmo gli interruttori di potenza per le centrali e la sala prove. Alla Philips di Monza visitammo la catena di montaggio per la produzione dei tubi a valvola. C’erano dei grandi banchi circolari con le operaie tutte in camice bianco che, in ambiente protetto, montavano a mano i diversi componenti della valvola (catodo, griglie, anodo).

Alla Magrini di Bergamo vedemmo gli interruttori di potenza per le centrali e la sala prove. Alla Philips di Monza visitammo la catena di montaggio per la produzione dei tubi a valvola. C’erano dei grandi banchi circolari con le operaie tutte in camice bianco che, in ambiente protetto, montavano a mano i diversi componenti della valvola (catodo, griglie, anodo).

Santacaterina

Santacaterina

Dopo la seconda roggia molinara c’era il regno di Mario da Carlott, anche lui mugnaio e allevatore di maiali.

Dopo la seconda roggia molinara c’era il regno di Mario da Carlott, anche lui mugnaio e allevatore di maiali.

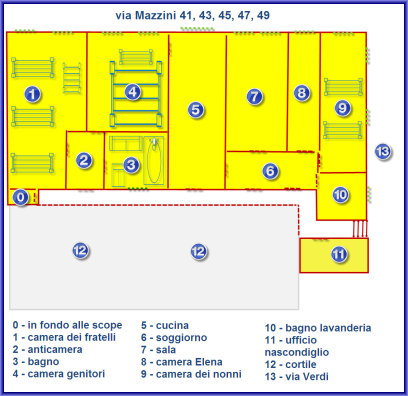

In cucina c’era tutto quello che usavamo per vivere: la cucina economica, le piastre elettriche e a gas per cucinare, una grande cappa ad aspirazione diretta,il frigo (enorme e rivestito di legno), il lavandino, una paio di credenze, tra cui una verniciata bianco panna in cui stavano tutte le stoviglie e le posate e un grande tavolo su cui si cucinava e si mangiava.

In cucina c’era tutto quello che usavamo per vivere: la cucina economica, le piastre elettriche e a gas per cucinare, una grande cappa ad aspirazione diretta,il frigo (enorme e rivestito di legno), il lavandino, una paio di credenze, tra cui una verniciata bianco panna in cui stavano tutte le stoviglie e le posate e un grande tavolo su cui si cucinava e si mangiava. La sala (7) aveva i mobili in noce ed era perennemente chiusa se si esclude l’apertura della porta per ascoltare il radiogrammofono che stava lì dentro. Mi ricordo dell’ occhio magico (verde-nero) che reagiva alla sintonia, delle stazioni in onde medie che non recavano la frequenza ma il nome di città di tutto il mondo (Graz, Zagabria, Parigi, …) e poi il giradischi dove noi bambini acoltavamo le fiabe sonore.

La sala (7) aveva i mobili in noce ed era perennemente chiusa se si esclude l’apertura della porta per ascoltare il radiogrammofono che stava lì dentro. Mi ricordo dell’ occhio magico (verde-nero) che reagiva alla sintonia, delle stazioni in onde medie che non recavano la frequenza ma il nome di città di tutto il mondo (Graz, Zagabria, Parigi, …) e poi il giradischi dove noi bambini acoltavamo le fiabe sonore. Il bagno (10), di fianco alla camera dei nonni aveva alcuni scalini dopo la porta e veniva usato prevalentemente come lavanderia (oltre che come bagno per la nonna).

Il bagno (10), di fianco alla camera dei nonni aveva alcuni scalini dopo la porta e veniva usato prevalentemente come lavanderia (oltre che come bagno per la nonna).

La sera, quando gli uffici chiudevano un commutatore trasferiva le chiamate in casa. In uno scaffale sul lato verso la via Mazzini, era giacente e abbandonata tutta la vecchia attrezzatura telefonica egli anni 40: il centralino elettromeccanico e degli ovetti neri di bachelite (a forma di proiettile o di siluro) grandi una ventina di centimetri che venivano usati per le comunicazioni interne. Ho il rammarico di non averli salvati insieme a quei bellissimi cavi ricoperti di seta nera.

La sera, quando gli uffici chiudevano un commutatore trasferiva le chiamate in casa. In uno scaffale sul lato verso la via Mazzini, era giacente e abbandonata tutta la vecchia attrezzatura telefonica egli anni 40: il centralino elettromeccanico e degli ovetti neri di bachelite (a forma di proiettile o di siluro) grandi una ventina di centimetri che venivano usati per le comunicazioni interne. Ho il rammarico di non averli salvati insieme a quei bellissimi cavi ricoperti di seta nera.