1974-1976: QdL – la grande avventura

III edizione giugno 2024

La prima pagina del n. 1; editoriale di Silverio Corvisieri con la immancabile “verità rivoluzionaria”, la lotta dura e gli studenti – sotto ho incollato una gustosa vignetta di Alfredo Chiappori sulla inconcludenza di Ugo La Malfa, considerato il Grillo Parlante della politica italiana, ripresa da pag. 4

Avanguardia Operaia voleva decollare a livello nazionale e per raggiungere l’obiettivo serviva un quotidiano. Non conosco gli aspetti organizzativi e di pianificazione e mi auguro che, prima o poi, qualcuno li espliciti: i finanziamenti, la struttura, la selezione dei redattori, l’acquisto della grafica Effeti, la organizzazione della distribuzione, la amministrazione.

Oskian mi chiamò e mi disse che avevano pensato a me come caposervizio interni. Così, dopo alterne vicende, qualche permesso e qualche malattia, che mi consentirono di essere della partita sin dall’inizio, mi licenziai dallo scuola nell’anno in cui stavo per passare di ruolo. Bruna non era proprio entusiasta, ma almeno avevamo la sicurezza del suo posto di assistente sociale in Ospedale. Era una avventura, lo sapevamo; ma in quegli anni siamo vissuti tutti di scelte di vita e di avventure.

A partire dal 2023, grazie al lavoro prezioso di Furio Petrossi, e ai soldi raccolti tramite sottoscrizioni, esiste un sito in cui si trovano le annate del quotidiano oltre ai numeri della rivista teorica. Ho dato anche una mano a preparare, per alcuni mesi, i percorsi di lettura, ma soprattutto ho sfogliato quelle pagine e sono riemersi ricordi che giacevano sopiti quando scrissi la prima versione di questo articolo. Dunque, nella terza edizione si trovano tante cose nuove e persone che avevo dimenticato.

una proposta dopo l’amaro distacco dalla Fisica

Avevo già fatto la scelta di non rimanere in Univesità perché sarei stato più utile altrove. Durante il servizio militare, il mio posto di tecnico universitario di II categoria, avventizio, in prova, su fondi CNR sino ad esaurimento dei fondi, era stato trasformato, ope legis, in un posto di ruolo e, poiché mi ero laureato sarebbe diventato di I categoria e dunque avrei potuto iniziare la carriera universitaria dal di dentro.

Le cattedre erano due operanti in un unico gruppo di ricerca: quella del professor Occhialini (fisica dello spazio) e quella della moglie Connie Dilworth (radioattività), la stessa dove operava Gianni degli Antoni che si apprestava a far decollare l’Informatica e che era partito dalla elettronica, strumento indispensabile per la costruzione dei rivelatori che venivano messi nei palloni sonda e poi nei satelliti.

Il professor Occhialini mi chiamò e mi chiese cosa volevo fare. Risposi così: la fisica mi piace, ma la politica mi piace di più ed intendo essere onesto con lei; credo che finirei per trascurare la fisica. Diedi le dimissioni e ci lasciammo da buoni amici. Con tutto lo studio che ci misi dopo, vi renderete conto che mi è rimasto un po’ di rammarico per quella scelta. Basta guardare il mio corso di fisica che sta a questo stesso indirizzo: lì dentro ci sono io, la parte più vera e più profonda di me, quella che cerca la verità e non si stanca di esercitare il pensiero critico.

l’avventura ha inizio

Ma mi piace cambiare, sono un inquieto, ogni 5-10 anni devo fare altro, e fu così che andai al Quotidiano dopo soli tre anni di insegnamento. E’ stata una esperienza bellissima e molto logorante sul piano esistenziale. Infatti, alla fine di essa, ho deciso che era più gratificante parlare a 20 studenti guardandoli in faccia, invece di scrivere editoriali per ventimila compagni da cui ero lontano e che finivano per essere una specie di realtà virtuale.

Il 25 novembre 1974, un lunedì, iniziò l’avventura; il primo numero andò in edicola il 26. Per essere precisi ci avevamo lavorato per tutta la settimana precedente producendo due o tre numeri zero di cui l’ultimo arrivò sino alla tipografia.

Avevamo uno dei primissimi impianti di fotocomposizione. gli articoli, battuti a macchina, venivano ribattuti da delle tastieriste e si produceva un nastro perforato, un computer lo leggeva e produceva le strisciate (stampe su carta lucida) sia degli articoli sia dei titoli. Si applicavano le strisciate su un foglio già diviso nelle 8 colonne facendo l’assemblaggio delle pagine. Il compositore, con un redattore a turno, seguiva il menabò preparato dai grafici e, lavorando con le forbici per eliminare le eccedenze, produceva la pagina; da essa seguivano la pellicola e infine le lastre di alluminio per la roto-offset.

Una delle regole del giornalismo, che in un quotidiano è fondamentale è quella delle 5 W: Who, What, When, Where, Why (chi, cosa, quando, dove, perché). E per noi era fondamentale oltre che per dare una buona comunicazione perché se c’era da tagliare in tipografia, il redattore tagliava la fine, sicuro che non ci sarebbe stato nulla che non si potesse eliminare.

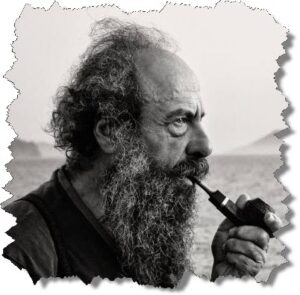

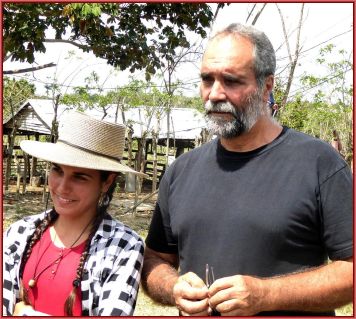

Silverio in una foto di allora

Il Direttore era Silverio Corvisieri, originario di Ponza ma trapiantato a Roma. Silverio nella redazione originaria era l’unico giornalista professionista. Dopo aver lavorato all’Unità, aveva poi diretto (insieme a Lucio Colletti) uno dei giornali rivoluzionari del 68, la Sinistra, diventato famoso per un numero in cui si insegnava a costruire la bottiglia molotov.

Corvisieri, tra i padri fondatori di AO, era sempre con un piede dentro e uno fuori, era appassionato di storia del movimento operaio e in particolare delle sue sfumature di sinistra e negli anni ha scritto diversi libri. Venne convinto a venire a Milano; si trovò casa per lui e la famiglia e fu lui ad insegnarci i primi rudimenti del giornalismo.

L’idea che avevamo in testa tutti era quella di tentare di fare un giornale completo e non un secondo giornale tutto politico; il formato era tabloid grande, 8 pagine di 8 colonne, due delle quali (cultura, spettacolo e inchieste) erano prefabbricate e coordinate da Severino Cesari, Silvano Piccardi, Attilio Mangano e Umberto Tartari. La stessa cosa avveniva per le pagine monotematiche legate al lavoro di massa (fabbriche, scuola, sociale) e in quel caso se ne occupavano i responsabili delle commissioni nazionali. Le pagine prefabbricate consentivano alla tipografia di lavorare anche di mattina, lasciando al pomeriggio sera la composizione di quelle fresche.

le pagine prefabbricate (cultura, inchieste e spettacolo)

Severino, di gran lunga il più colto tra noi, fu quelllo che se ne occupò con maggiore continuità. Veniva da Perugia ed aveva sempre un’aria malaticcia, un po’ di tosse e un bel sorriso.

Severino, di gran lunga il più colto tra noi, fu quelllo che se ne occupò con maggiore continuità. Veniva da Perugia ed aveva sempre un’aria malaticcia, un po’ di tosse e un bel sorriso.

Quando nel 1981 andai a fare gli esami di maturità a Roma fui ospite per quasi un mese nella sua casa di Roma condivisa con Gigi Sullo (entrambi lavoravano ormai al Manifesto dopo la rottura nella nostra redazione).

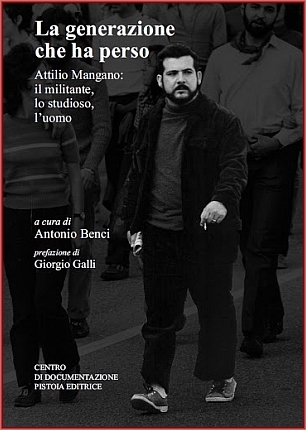

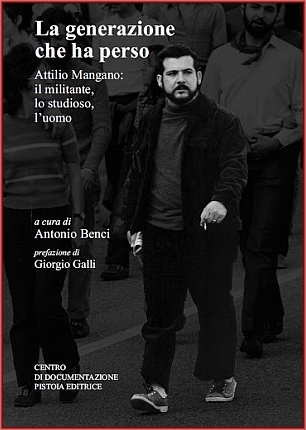

Attilio, con la scusa che insegnava nei corsi serali, poteva fornirci gratis la sua presenza, veniva in redazione alle 14 e ci restava sino alle 20 dopo che i redattori, verso le 17:30 se ne andavano. Ha dato un contributo molto importante e se ne trova traccia nel libro “la generazione che ha perso” in cui Fabrizio Billi dedica un saggio proprio al suo lavoro di cultura politica nelle pagine del quotidiano.

Attilio, con la scusa che insegnava nei corsi serali, poteva fornirci gratis la sua presenza, veniva in redazione alle 14 e ci restava sino alle 20 dopo che i redattori, verso le 17:30 se ne andavano. Ha dato un contributo molto importante e se ne trova traccia nel libro “la generazione che ha perso” in cui Fabrizio Billi dedica un saggio proprio al suo lavoro di cultura politica nelle pagine del quotidiano.

Attilio, appassionato come Silverio di storia del movumento operaio, interveniva su tutte le tematiche riguardanti il comunismo e sfornava recensioni a raffica. Nella intervista per la storia di AO ricorda scherzosamente che, per questa ragione, lo si consuderava il Suslov di Avanguardia Operaia.

Umberto, già laureato in Fisica e ricercatore nel gruppo di Fisica dei plasmi, si è occupato di tutta la prima fase facendo anche il caporedattore prima di tornare, dopo i primi mesi, a fare ricerca universitaria. La sua presenza in redazione era del tutto naturale visto che, sin fal 68, era stato lui ad occuparsi del lavoro di organizzazione della rivista teorica e credo anche dei quaderni. Se sfogliate il quotidiano vedrete che scrive raramente e, quando lo fa, è per dare elementi di orientamento su problematiche di politica o cultura generale su cui non c’era ancora una posizione definita.

Silvano Piccardi in scena con Ottavia Piccolo, un’altra amica e sostenitrice del QdL

Se si sfogliano le pagine culturali del 74 e del 75 balza all’occhio la presenza costante di Silvano Piccardi, attore teatrale, regista, doppiatore, esponente di punta dei Circoli la Comune che, sul QdL, interviene quasi ogni giorno con una recensione, vuoi di cinema, vuoi di presentazione di eventi o compagnie teatrali.

Silvano che aveva mosso i primi passi nel teatro sin da bambino era già famoso e senza spocchia faceva il suo lavoro di recensore. Era un onore e un piacere averlo tra noi anche perché era molto simpatico.

Sempre nella prima fase, nella stanza a destra dopo il centralino e prima dell’ufficio del direttore, c’è stata la presenza di Peppino d’Alfonso, uno dei compagni di chimica della prima generazione e che era stato la colonna portante, anzi di più, del quindicinale divenuto poi settimanale. Ce lo racconta direttamente lui nell’articolo dedicato al ricordo di Michele Randazzo. Eravamo un bel gruppo di parvenu e dunque all’inizio la presenza di una struttura forte di coordinamento dei redattori era indispensabile. Anche Peppino, come Umberto, dopo qualche mese se ne è tornato all’Università.

La produzione dei pezzi che davano vita alle pagine culturali veniva compiuta da una rete di collaboratori nazionali e l’assemblaggio aveva luogo nella stanza 1 (la stessa dove stavano Peppino e Umberto). Secondo me quel lavoro era eccessivamente elitario, da sinistra culturale (o forse io ero un po’ troppo provincial-brianzolo) e, quando la direzione operativa passò nelle mie mani, il giornale incominciò a parlare di televisione, anche in prima pagina, grazie alla collaborazione di un compagno (Sergio Lentati) che, di mestiere, produceva i Caroselli e si firmava Baal.

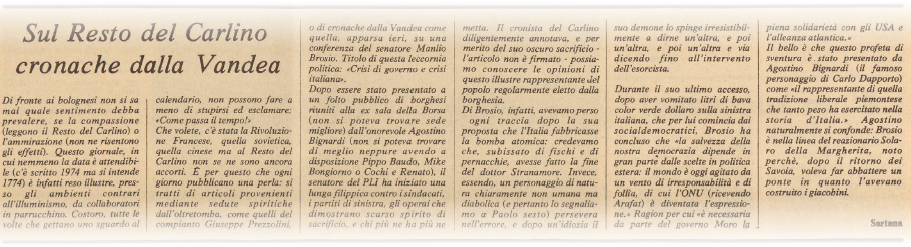

Leonardo Coen e Sartana

Per il resto la struttura era quella tradizionale di un quotidiano; redazione organizzata in servizi con tre redattori per ogni area: interni, economia e sindacato, cronaca-costume, esteri oltre ad un giornalista un po’ underground rispetto al nostro essere prima militanti rivoluzionari e poi giornalisti: Leonardo Coen.

Leo lavorava fuori dalla struttura fissa del giornale e un po’ lo invidiavamo perché poteva fare l’inviato. Non facendo parte di AO si poteva permettere di fare il pierino di turno prescindendo dalle regole ferre della organizzazione. Così potè occuparsi di sport e di costume, oltre che insistere perché il giornale non si piegasse troppo alle esigenze della politica. La sua presenza era stata uno dei paletti posti da Silverio nei confronti della segreteria, nell’ambito della sua autonomia di direttore.

Leo lavorava fuori dalla struttura fissa del giornale e un po’ lo invidiavamo perché poteva fare l’inviato. Non facendo parte di AO si poteva permettere di fare il pierino di turno prescindendo dalle regole ferre della organizzazione. Così potè occuparsi di sport e di costume, oltre che insistere perché il giornale non si piegasse troppo alle esigenze della politica. La sua presenza era stata uno dei paletti posti da Silverio nei confronti della segreteria, nell’ambito della sua autonomia di direttore.

Si firmava Leos Valentin e nel numero 1 propone un servizio da Palermo dal titolo Fustigare carusi è lecito: a parlarne, invece, si va dentro, a proposito di bizzarre sentenze della magistratura siciliana. Nel primo mese è presente con un articolo al giorno su tematiche di cronaca e costume.

L’altro acquisto di Silverio era il figlio di Gianni Brera, Carlo (1946-1994), un po’ anarchico, che scriveva dei corsivi dissacranti firmandosi Sartana. Leo ci lasciò quando Scalfari fondò la Repubblica e ci è rimasto, come inviato speciale, per tutta la vita professionale sino alla pensione, mentre Carlo Brera ha continuato con noi anche dopo che Silverio ha lasciato il quotidiano.

sartana 28 novembre 1974

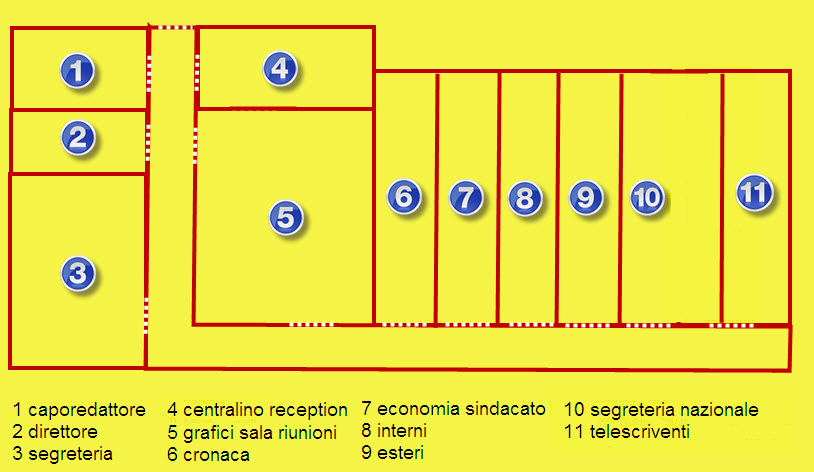

via Bonghi 4 – planimetria e apparati tecnici

La planimetria l’ho preparata fidandomi della memoria e vedo che, per esempio, ho dimenticato i bagni che ci stavano di sicuro.

Il desiderio di avere un quotidiano era cresciuto più veloce delle gambe e così, per almeno un anno, abbiamo fatto un quotidiano senza avere le telescriventi ma le agenzie le andavano a prendere i nostri baldi fattorini Nicola (Nicolosi) e Gigi (Gerosa) che, per tutta la mattina e nel primo pomeriggio, in tram o in motorino, facevano la spola tra via Bonghi (a metà di corso san Gottardo) e il palazzo della stampa in piazza Cavour a prendere le copie dell’Ansa e della Adnkronos.

Ho sempre pensato che quella di non acquistare la telescrivente fosse una scelta demenziale della serie tanto dobbiamo fare la rivoluzione. Poi, per fortuna, il papà di Franco Calamida, Leonida, che era stato compagno di lotta antifascista di Adriano Olivetti, riuscì a procurare gratis le telescriventi e ci sembrò di rinascere. Sicuramente rinacque Nicola che incominciò a fare una vita più normale, mentre Gigi collaborò con i grafici per poi passare in redazione agli esteri.

Olivetti Lettera 22, una per ogni redattore

A proposito di Olivetti, quella nella foto era la nostra compagna inseparabile. Gli articoli si scrivevano su fogli di carta formato A4 (simile a quella da ciclostile) con un riquadro bordeaux da 65 battute per 30 righe e nella parte alta le informazioni di riconoscimento del pezzo (per la tipografia).

Era la cartella standard del QdL che faceva da unità di misura per ogni operazione. La mia Olivetti, a differenza di altri redattori che se la sono tenuta in conto stipendi non pagati, è rimasta in redazione quando me ne sono andato intorno a novembre del 76. Tanto, dal 72 possedevo una Adler che aveva come caratteristica di avere caratteri più grandi. Ci ho scritto i due saggi per politica comunista oltre che le recensioni per il quotidiano che preparavo da casa.

i personaggi e i luoghi della redazione

Stanza 1 – di tutto un po’

Umberto Tartari a fisica in occasione del 40° del movimento di Scienze

Umberto Tartari (caporedattore) c’era all’inizio ma poi, per ragioni di carriera universitaria, è tornato a fare il fisico dei plasmi. Così, dopo la sua partenza e per un breve periodo, ho dovuto fare sia il caposervizio interni sia il caporedattore: quello che rivede gli articoli, fa i titoli, dà i consigli e prende le decisioni se c’è da cambiare il menabò.

Umberto aveva svolto un ruolo chiave, sin dall’inizio, nelle pubblicazioni di AO, nella rivista teorica e nel settimanale. Non ho mai capito come mai non fosse stato coinvolto più a fondo; probabilmente aveva deciso di tenere il piede in Università e occuparsi di fisica cosa che ha effettivamente fatto.

Come ho già detto, in questo locale abbastanza grande si facevano le pagine prefabbricate e lo si usava anche per ricevere le persone di passaggio data la sua vicinanza all’ingresso. Ad un certo punto ci si spostò Mario Gamba per seguire la terza pagina mentre il suo posto agli esteri fu preso da Gigi Gerosa.

Stanza 2 – il direttore

ci stava Silverio e, dopo la sua autodimissione improvvisa, che non ci è stata mai spiegata, ma che aveva a che fare con una diversa sensibilità politica e con differenze di linea rispetto all’approccio leninista canonico, mi ci sono trasferito io. Facevo il vicedirettore insieme a Massimo Gorla, mentre, formalmente il direttore era il segretario politico Aurelio Campi.

Massimo arrivava tardi la mattina a giornale già impostato, aveva tante cose da fare, spesso non c’era per via dei contatti con l’estero, e dunque non riusciva a stare dentro la finestra temporale degli impegni connessi alla fabbricazione di un quotidiano, anche perché, a pranzo, ci dava dentro e quindi la digestione risultava lunga. La definizione, che gli hanno appioppato dopo la morte, di gentiluomo comunista gli calza a pennello.

Mario Pucci a casa mia nel 2016; abitiamo entrambi in Toscana, lui a Firenze e io nella Maremma senese. Mario al quotidiano seguiva la politica milanese e la pagina regionale lombarda.

Sembra incredibile ma le dimissioni di Corvisieri nel dicembre del 75 arrivarono come un fulmine a ciel sereno, non ci furono spiegate e lui non le motivò con la sua redazione. Nel suo libro del novembre 76, I senzaMao, ne parla diffusamente e si capisce che dietro c’erano una frattura caratteriale e politica con il gruppo dirigente di AO di origini milanesi.

La sua interpretazione è che i contrasti fossero profondi e che lui sbagliò, in più di una occasione, a non esplicitarli. Fatto sta che, da un giorno all’altro, mi ritrovai a dirigere il quotidiano.

C’erano una scrivania, il telefono azzurro (quello con i tasti per i trasferimenti di chiamata), una poltrona e delle sedie su cui si appoggiavano a turno i sederi di tutti i redattori, per un consiglio o per scambiare una opinione. Ci entrava continuamente la segretaria di redazione (Carla) per gli appuntamenti, mentre le redazioni locali (Roma, Venezia, Torino e Napoli) si facevano vive telefonicamente.

E’ stato da allora che ho iniziato ad odiare il telefono e non mi sono più riconciliato, come ben sa chi mi chiama e, spesso, se sto facendo altro, mi trova un po’ sgarbato. Di certo mi piaccioni di più le e-mail, le leggi con calma quando decidi tu e non quando ti parte il beep. Utilizzo anche Whatsapp, dopo una telefonata, per brevi messaggi a lettura immediata o per trasmettere documenti, dopo che ho concordato la cosa. Odio nella maniera più totale i messaggi vocali che sono la negazione della comunicazione bidirezionale.

Tra le 14 e le 15:30 mi ero ritagliato il tempo per scrivere i pezzi (per gli interni o gli editoriali) e regolarmente, in piena concentrazione mentale, squillava il telefono che ti obbligava a resettare il cervello; finivi la telefonata, davi le disposizioni conseguenti, ti riconcentravi e lui suonava un’altra volta.

Stanza 3 – segreteria di redazione

Carla al centralino di via Bonghi

Carla Rampi era le segretaria di redazione e coordinava il lavoro delle compagne che si occupavano della sbobinatura dei pezzi delle redazioni locali (tefefonata, registrazione, ascolto in cuffia e comandi a pedale per battere a macchina).

Le telefonate, a volte diventavano troppo lunghe con i corrisponedenti logorroici e il centralino aveva la disposizione, dopo un certo tempo, di interrompere causa chiamata urgente in arrivo.

Ad un certo punto è comparso anche una specie di scanner-fax puzzolente e rumoroso che, se non ricordo male, veniva usato dalle redazioni di Roma e Torino. Una parte degli articoli (Napoli e Venezia) venivano anche prelevati dai fattorini direttamente ai treni in stazione Centrale nella modalità fuori-sacco. Poi c’erano quelli che scrivevano a mano (come Campi e Calamida) e allora c’era anche il problema della interpretazione dello scritto.

Carla è arrivata al QdL sin dalla fase preparatoria, studiava biologia, e mi racconta che, all’inizio al tempo dei numeri zero, la situazione era di grande casino. Conferma che, secondo lei, era stata fatta una accelerazione eccessiva per uscire. Per fortuna, ad un certo punto, prima del numero 1, comparve Felice Chilanti (partigiano, giornalista e scrittore che nel 74 aveva 60 anni) a dare una mano sul come si fa un giornale partendo da zero. La sua collaborazione fu preziosa.

Aveva un rapporto molto stretto con Silverio e ogni tanto in pausa pranzo andava a casa sua a dare una mano alla figlia nel fare i compiti. Mi ha raccontato di una volta in cui si aspettava un editoriale di Campi che non arrivava; era già passata l’ora di chiusura e Silverio le aveva dato un editoriale di ricambio; se non arriva pubblica questo. Campi era in ritardo, ci fu un braccio di ferro, qualche minaccia, ma alla fine la ebbe vinta lei perché i tempi di chiusura non aspettano nemmeno il segretario politico.

Sempre sul piano dei ricordi dà il palmares della simpatia a Vittorio Rieser e Massimo Gorla e quello della serietà organizzaiva e disponibilità ad Umberto Tartari.

Marco Orilia e Carla Rampi festeggiano il 25 aprile del 2024 con una risottata antifascista

Era lei ad occuparsi della organizzazione della giornata, degli apparati tecnici, dei rapporti con le redazioni e con la tipografia. Il suo era un ruolo fondamentale per fare materialmente il quotidiano. A partire da una certa data, si aggiunse al suo fianco Michela Maffezzoni che poi si sarebbe sposata con Cippone (Luigi Cipriani) e che ora ne cura la Fondazione.

Carla si è sposata con Marco Orilia, un compagno del movimento di Biologia che al quotidiano ha seguito la diffusione e poi è passato a Repubblica a seguire la produzione degli inserti e delle pubblicazioni speciali. Una coppia del QdL che è rimasta insieme e che vive nel biellese continuando a testimoniare i valori rimasti in piedi.

Stanza 4 – centralino e reception

Era il cuore pulsante per le chiamate in ingresso (gestiva anche la amministrazione che stava al piano di sotto). Si entrava da un portoncino in legno visibile nella foto con Carla e sul davanti c’erano un paio di poltrone per i visitatori in attesa.

Stanza 5 – fotografi, grafici, sala riunioni

Adiacente alla parete del centralino c’era l’archivio fotografico mentre la camera oscura e le attrezzature stavano al piano di sotto di fianco alla amministrazione. I nostri due fotografi Nereo Pederzolli ed Emilio Tremolada erano bravissimi e li ricordo con affetto, in particolare Nereo Pederzolli, gioviale e sorridente che ha poi fatto il giornalista televisivo per la Rai regionale trentina e che nell’estate del 76, in occasione del terremoto in Friuli, ha fatto l’inviato speciale.

Nel sito del quotidiano è disponibile un link che vi consente di accedere all’archivio fotografico del giornale donato al sistema bibliotecario parmense nel quale, purtroppo, mancano foto interne al giornale (i luoghi, le persone, …)

Nel sito del quotidiano è disponibile un link che vi consente di accedere all’archivio fotografico del giornale donato al sistema bibliotecario parmense nel quale, purtroppo, mancano foto interne al giornale (i luoghi, le persone, …)

Una buona parte del locale era occupato dai tavoloni su cui i grafici (Saverio Falcone e Tille Bortolotti) preparavano i menabò in scala 1:1 dopo la riunione di redazione e passavano poi ad assegnare, in righe, le dimensioni dei pezzi e le colonne dei titoli.

Era la sala grande, con sulla parete a sud anche un cenno di biblioteca e lì, la mattina verso le 10:30, facevamo la riunione a cui partecipavano obbligatoriamente i capiservizio, ma che era aperta a tutti i redattori. Ovviamente presiedeva il direttore che, come i capiservizio e Carla, aveva già letto il pacco dei quotidiani, visto le Ansa della notte e parlato con le redazioni locali.

Si faceva una rapida valutazione del giornale del giorno prima (con i buchi legati al fatto che chiudevamo in redazione alle 17:30 e in tipografia alle 19) e poi si ragionava sul da farsi. In riunione il direttore avanzava delle proposte per la prima pagina con particolare attenzione ad apertura, spalla ed editoriale e, in questa fase si ascoltavano i pareri e le proposte dei capiservizio con scelte eventuali di cambiamento. Carla ricorda che Silverio aveva un chiodo fisso: dovete essere rossi ed esperti. Rossi perchè siamo così, ma esperti perché le notizie vanno sempre controllate almeno un paio di volte.

A questo punto la palla passava ai grafici mentre la riunione proseguiva e si dava una presentazione di massima di tutte le pagine di ogni settore. Alla fine Tille e Saverio ricevevano dei foglietti riepilogativi e passavano alla preparazione dei menabò di ogni pagina mentre nelle stanze di redazione si iniziava a lavorare.

Come Viviamo – Tille Bortolotti, Isabella Cherubini, Ida Farè

Tille, sposata con Ettore Mazzotti, era una persona molto gentile, affascinante, femminista e ben presto insieme ad altre compagne della redazione mise in piedi una rubrica di costume ad orientamento femminista.

Saverio, moro, simpatico e con un bel barbone, dopo il quotidiano ha fatto tutt’altro. E’ diventato uno psicanalista di scuola Junghiana.

Stanza 6: costume, giovani, scuola, pagina Lombardia

Qui operava la parte un po’ frikkettona della redazione grazie alla presenza di due compagne poco propense all’inquadramento: Ida Farè (1938-2018) e Giovanna Pajetta che essendo l’ultimogenita di Giancarlo Pajetta era, caratterialmente, l’esatto contrario del padre.

QdL 5/12/74 il primo articolo di Ida

Ida ci educava al punto di vista delle donne, non capivi mai dove volesse andare a parare, ma alla fine ti rendevi conto che aveva ragione. Oltre a metterci la testa e il cuore, ci ha messo anche tanto del suo, privandosi di numerosi appartamenti di proprietà per fare il giornale. Se sfogliate il giornale dall’inizio incontrate i suoi articoli quasi in ogni numero (cronaca politica, femminismo, cronaca sociale, editoriali e commenti).

I suoi articoli erano spesso corredati da vignette fumetto che esprimevano il dramma della condizione femminile. Leggetevi il ricordo che ne fece Lorenzo Baldi nell’estate del 2018 in occasione della sua morte in per Ida.

Giovanna era il nostro agente nella nuova frontiera del proletariato giovanile e di tutto ciò che non rientrava propriamente nel punto di vista di una organizzazione leninista in termini di costume, sesso, omosessualità, droga, proletariato giovanile. Le aperture del QdL e della commissione cultura diretta da Vincenzo Vita non furono indolori nel gruppo dirigente leninista dentro AO come testimonia lo stesso Vincenzo Vita in “volevamo cambiare il mondo“. Silverio li copriva; aveva una maggiore apertura verso le tematiche emergenti ma comunque entro i canoni del socialismo come si vede da questo titolo per il festival del proletariato giovanile.

Nella stanza numero 6, nel tempo ci hanno lavorato, in periodi diversi, anche Roy De Gioia, Giovanni Lanzone, Emilio Genovesi e Piervito Antoniazzi, visto che la scuola non aveva un suo luogo fisico.

La scuola era costantemente presente nelle pagine del quotidiano sia per gli eventi milanesi e delle altre città, sia perché il quotidiano faceva da luogo di elaborazione e trasmissione della evoluzione di linea politica. Piervito, che lavorava anche agli interni, ad un certo punto si trasferì alla redazione della radio Canale 96.

Scorrendo le annate del 75 e del 76 si ha l’impressione di una passione generosa e della difficoltà ad elaborare una linea che non fosse quella del contro. Esemblare la posizione di opposizione ai decreti delegati in nome della democrazia diretta. Una linea che funzionò nella fase aslta delle lotte e fu destinata, sul piano strategico, alla sconfitta. D’altra parte quello era il nostro DNA.

un giovane Piervito Antoniazzi al tavolo di lavoro

C’erano poi Lorenzo Baldi e Mario Pucci che, dopo le vittoriose elezioni milanesi del 75, seguivano l’attività della nuova giunta di sinistra a Milano e il lavoro del nostro gruppo consiliare con Emilio Molinari. Fu uno di loro ad innescare, involontariamente, l’incidente diplomatico e sindacale che determinò una visita del servizio d’ordine per difendere l’onore offeso dei nostri dirigenti proletari e poi la dimissione della quasi totalità della redazione in risposta ad una richiesta di licenziamento.

Ne ha scritto su Pensieri in libertà il Lorenzo Baldi in da Avanguardia Operaia al Quotidiano dei Lavoratori.

Stanza 7: Economia e sindacato (lotte proletarie)

Grazia Longoni in una foto recente

All’economia e sindacato c’erano Grazia Longoni (detta Lella), che aveva già lavorato al settimanale, Liliana Belletti (1953-2023) e Carlo Parietti (1950-2022), un torinese neoacquisto con la passione per l’economia.

Carlo, dopo una parentesi al PDUP, è passato all’ufficio stampa della CGIL e quindi alla direzione del sindacato europeo dei quadri. Lella è divenuta professionista nel 77 ed ha proseguito per 40 anni la attività giornalistica.

Liliana, sempre sorridente, dopo il QdL, è passata alla scuola e con Grazia ha lavorato alla casa delle donne di Milano mettendosi in luce per battaglie legate al riconoscimento delle coppie lesbo che la riguardavano direttamente.

C’è poi un quarto redattore che ha lungamente lavorato sui temi della economia, in particolare di quella internazionale e che prima di andarsene a metà del 76 era passato agli esteri facendo lunghi reportage dalla rivoluzione portoghese: Alessandro Fugnoli. Alessandro. filosofo di formazione, se ne andò perché non reggeva più gli stipendi bassi e a singhiozzo e in questi anni è diventato uno dei maître à penser sui temi della economia internazionale e della gestione dei fondi.

Se andate al febbraio 75, troverete 4 pezzi suoi piuttosto significativi e, in qualche misura, estranei ad articoli da quotidiano della sinistra rivoluzionaria perché le sue erano analisi documentate in cui c’era poco spazio per la ideologia e per il pistolotto sulla lotta di classe.

4 articoli di Alessandro tra le pagine di economia e quelle di esteri nel febbraio 1975

Nella stanza 7 si lavorava su due livelli: il rapporto quotidiano con la commissione fabbriche ed il movimento dei CUB. Era inevitabile che ci fossero la supervisione di Cippone e i contributi di Franco Calamida e di Vittorio Rieser. Sin dall’inizio ci fu il tentativo di introdurre le problematiche della economia dentro il quadro della lotta di classe. I due ambiti, per ovvie ragioni, comunicavano poco tra di loro ed equivalevano a due servizi distinti con pagine diverse (la 4 e la 5) che ogni tanto si sovrapponevano.

Nella pagina economia e sindacato si affacciavano anche i diversi responsabili delle lotte sociali, da Cippino a Sandro Barzaghi a Claudia Sorlini che, pur non lavorando in redazione, in particolare nel 75 e nel 76 erano costantemente presenti sulle pagine del giornale (occupazione delle case, autoriduzione delle bollette, mercatini rossi, …).

Lella e Liliana, per ovvie ragioni legate al cosiddetto lavoro di massa di AO in giri per l’Italia dedicavano una parte consistente del loro lavoro al rapporto con le redazioni locali in particolare Torino, Napoli, Venezia-Verona.

Stanza 8: servizio interni

Ettore Mazzotti ad un convegno di politica economica sulle prospettive Italia-Cina

Il mio lavoro al quotidiano è incominciato qui insieme ad Ettore Mazzotti (1948), Franco Vernice (1952-2019) e Pierluigi Sullo (1951) e dunque mi scuserete se li ricordo uno per uno.

Ettore, marito di Tille, proveniva dal settimanale, aveva operato alla controinchiesta che portò al pamphlet La Strage di Stato e ora dirige diverse iniziative editoriali nel gruppo di Milano Finanza.

Come tutti quelli che hanno cambiato radicalmente strada, nella sua biografia non c’è traccia del passato ed ho faticato a trovare in rete sue immagini o qualche notizia di carattere biografico. Ha sempre la stessa faccia.

Franco Vernice

Franco Vernice, dopo la esperienza al QdL in cui aveva maturato tutti i piccoli segreti del lavoro sulla giudiziaria (passava tutte le mattine in tribunale e il pool dei cronisti faceva gruppo), dopo la crisi del dicembre 76, è passato alla Repubblica facendo l’inviato e continuando ad occuparsi di giudiziaria.

Per il tribunale di Milano, dalla strage di piazza Fontana in poi, di roba ne è passata tanta. Il gruppo dei cronisti giudiziari era una realtà ben organizzata; ci si divideva il lavoro e poi si condividevano le informazioni.

Frank Cimini

Muoveva i primi passi giornalistici, con interessi per la giudiziaria anche Frank Cimini che però, in quel periodo lavorarava ancora nelle ferrovie. Dopo il QdL ha lungamente lavorato per Il Mattino di Napoli e mi chiedevo come potessero sopportarlo (establishment versus anarchia).

Negli anni è diventato il riferimento nazionale per le problematiche di cronaca giudiziaria con posizioni che oscillano tra il garantismo di matrice radicale e un sottofondo anarchico-libertario che lo mette costantemente contro le istituzioni.

Ci sentiamo a colpi di like sui social network e leggo sempre con interesse i suoi articoli su tematiche garantiste e i post che iniziano sempre e costantemente con la sua parola d’ordine buongiorno stocazzo.

Gigi Sullo era il mio prediletto. Come racconta nella biografia-intervista rilasciata per la preparazione alla storia di AO, ha avuto una infanzia complicata e sofferta, di cui si parlava anche allora (la morte del papà poliziotto quando lui era giovane), Treviglio, la Statale, il rapporto controverso con Edo Ronchi (che avevo anche io) e che determinò il suo invio al quotidiano. Non ricordavo che, nel 75, Silverio lo inviòa Roma ad organizzare la nascente redazione romana.

Gigi Sullo a fine anni 80 al Manifesto

Io e lui ci occupavamo di politica interna con all’inizio una certa gerarchia anche nella collocazione dei pezzi: editoriali al direttore, commenti e articoli di prima pagina io e tutto il resto lui. Gigi era acuto e scriveva molto bene. mi piacevano la intelligenza e la cultura e a cui, nel momento in cui decisi di iscrivermi al PCI, sentii il bisogno di scrivere una lettera per spiegare le mie ragioni (lui era ormai a Roma al Manifesto).

Politicamente le nostre strade si sono divise; si orientò verso tematiche di tipo mondialista e i relativi movimenti che finirono per farlo divenire eterodosso anche rispetto al Manifesto, in cui aveva svolto incarichi di direzione, mentre io, ormai fuori dal giornalismo e dalla politica attiva mi orientavo alle scienze dure, alla razionalità scientifica e alle problematiche di funzionamento della scuola.

Oltre che di politica in senso stretto, mi occupavo di questione cattolica e questione democristiana in senso ampio. In proposito, dopo aver guardato un po’ di numeri della raccolta 75 e 76 ho trovato conferma di una cosa che temevo: ero analitico nel cogliere differenze e specificità, ma poi, in ossequio alla linea secondo cui il Moloch democristiano, era il nemico principale, nostro e del movimento operaio finivo per applicare la tesi secondo cui sono tutti uguali: Moro è un po’ diverso, ma in fondo in fondo è come Fanfani e tutti e due difendono gli interessi del grande capitale.

Il servizio interni si occupava anche di rivedere e mettere in pagina tutte le questioni legate al movimento di democratizzazione delle forze armate sia sul versante dei soldati di leva sia su quello, moilto importante cui facemmo da cassa di risonanza, dei sottufficiali, in particolare dell’aeronautica.

Gli articoli, per ovvie ragioni di sicurezza, erano firmati in maniera generica (i soldati della caserma …) e da due compagni, il responsabile della commissione problemi dello stato Alberto Madricardo, che si firmava Piero Bonetti e un compagno di Pinerolo Franco Milanesi che seguiva il nord ovest. Alberto, nelle interviste fatte come lavoro preparatorio al libro sulla storia di AO, racconta di un divertente qui pro quo con la redazione che ne smascherò l’alias. Qualcuno pensò che Bonetti era il nome vero e Madricardo l’alias e così ad un certo punto un suo articolo comparve con i suoi dati veri. Gli articoli che riguardano l’esercito sono tra i 15 e i 20 al mese (lotte, processi, lettere, comunicati, servizi, …).

Stanza 9: servizio esteri

Quello degli esteri era un servizio speciale per diversi motivi: i redattori in senso stretto erano solo due, ma dietro di loro stava Massimo Gorla con la sua fitta rete di contatti in tutto il mondo, rete costruita negli anni in cui stava nel segretariato internazionale dell IV internazionale con sede a Parigi.

Astrit Dakli esperto di esteri ha lavorato 30 anni al manifesto facendo il corrispondente da Mosca negli anni speciali dell’URSS; Mario Gamba addetto agli esteri ma grande esperto di musica

Così, mentre Astrit Dakli (1948-2016) e Mario Gamba facevano il lavoro sporco dello star dietro agli avvenimenti della politica estera mondiale (Germania, Medio Oriente, Indocina, Spagna, …) documentandosi e producendo servizi, contemporaneamente alla stanza degli esteri arrrivavano con continuità corrispondenze ed inchieste prodotte sul posto.

Miguel Angel Garcia (1939-2023) era certamente il più prolifico sulla America Latina e in particolare sulla Argentina, sua terra d’origine che aveva lasciato per l’Italia nel 1973 dopo una notevole esperienza politica con forze di orientamento socialista di sinistra. La sua presenza nelle pagine del quotidiano delle origini è imponente.

Un altro corrispondente, questa volta nel senso proprio del termine, è quello dalla Francia, Dominique Ferrero che cerca di seguire gli avvenimenti del suo paese e ne dà conto agli italiani. Ci sono corrispondenti da altri paesi (Inghilterra, Germania, Grecia, …) ma si tratta di collaborazioni meno sistematiche, solitamente siglate. I reportage dalla Spagna, e in particolare da Barcellona, sono sempre frutto di un mix di professionalità; le notizie arrivavano scritte o via telefono dai compagni di Bandera Roja e venivano poi trasformate in articoli in redazione.

Burchett a colloquio con Ho Chi Minh

A partire dal 75 e poi nel 76 prendono spazio le vicende portoghesi (con una serie di belle corrispondenze di Alessandro Fugnoli e un’altra di Chantal Personè, la moglie di Renzo Rossellini) e quelle indocinesi in cui si mescolano pubblicazioni di comunicati e documenti originali con i servizi speciali di Wilfred Burchett (1911-1983) un giornalista australiano che visse per un certo periodo con i vietcong e anche qualche reportage frutto di viaggi in Cina.

Ad un certo punto Mario si spostò verso le problematiche culturali e musicali (la sua passione) e il suo posto in redazione venne preso da Gigi Gerosa, già fattorino.

Stanza 10: Segreteria Nazionale

la segreteria nazionale si era riservata una stanza distinta dalla sede di via Vetere e, in questa stanza facevamo anche piccole riunioni di vario genere quando c’era bisogno di ragionare con calma. Ci giravano a turno, Rieser, Calamida, Vinci, Oskian-Campi, Sorlini, Vita, Lanzone.

le redazioni locali

Quando a fine 1976 diedi l’esame orale di giornalismo una delle domande che mi fecero riguardava le fonti e il controllo delle fonti e io risposi che il nostro era un giornale un po’ diverso dalla stampa borghese, le nostre fonti erano i movimenti e i compagni che ci stavano dentro non solo come giornalisti. Intendevo riferirmi ai corrispondenti e alle redazioni locali.

Le redazioni vere e proprie (cioè in cui operava più di una persona e con continuità) erano: Napoli, Roma, Torino e Venezia. Dagli altri capoluoghi di regione operavano dei corrispondenti che si facevano vivi in maniera random.

Se sfogliate le annate vedrete che alcune redazioni pubblicano sino a 4 o 5 pezzi al giorno oltre ai servizi speciali (pagine a tema).

A Napoli c’erano Guido Piccoli a coordinare il lavoro di AO e alcuni compagni che muovevano i primi passi. Nel 75 ci sono articoli dei due fratelli Ruotolo, Francesco e Guido e ad un certo punto compare R. di Francesco; penso fosse lo pseudonimo anagrammato di Francesco Ruotolo; era una macchina da guerra in termini di produzione, uno o due pezzi tutti i giorni dalla cronaca locale alla politica nazionale e si spostava anche come inviato a Roma e al Sud.

Ma da Napoli scriveva anche con grande continuità Giacomo Fiore. I temi erano il degrado della città, la politica amministrativa verso le giunte rosse, il movimento dei disoccupati organizzati, le politiche per il mezzogiorno.

A Roma c’era una vera e propria redazione con sede propria presso la casa di produzione di Renzo Rossellini, la Gaumont. C’erano due Paole (Ottaviani e Sacerdoti), Livia Sansone e altri di cui non ricordo il nome.La redazione romana lavorava su Roma, sulla politica nazionale dando una mano agli interni, sulle lotte sociali e sul sindacale (Livia era l’alter ego di Carlo Parietti a Milano).

Gianni Boscolo in una immagine da giornalista impegnato sul fronte ambientale

A Torino la redazione era coordinata da Gianni Boscolo (1946-2024), recentemente scomparso, che nella vita ha fatto il giornalista impegnato sul fronte naturalistico e ambientale. La redazione era composta da 3 o 4 persone e seguiva oltre a tutte le problematiche del gruppo Fiat le vicende della città dal punto di vista sociale.

La redazione di Venezia lavorava più a singhiozzo e lo stesso vale per quella veronese; nel resto d’Italia, non avevamo persone a tempo pieno ed erano i singoli compagni a farsi vivi con la redazione per raccontare quel che succedeva di importante.

La giornata

La mattinata, dopo la riunione di redazione, si concludeva impostando i pezzi; in ogni stanza si svolgevano delle mini riunioni, mentre alcuni privilegiati (della cronaca, degli interni e del sindacale) potevano andare in giro per la città a fare i cronisti e li li ho sempre invidiati.

Si staccava dall’una alle due e mezza: panino nella latteria di sotto, oppure pranzo al ristorante con cui ci eravamo convenzionati. Il titolare era abruzzese e facevano la pasta alla chitarra. Ricordo un dolce, la goccia d’oro, che la proprietaria del ristorante, che era veneta, chiamava coglioncini degli angeli perché sull’esterno di un mezzo cilindro con meringa e creme varie erano depositati tanti piccoli bigné.

Si pranzasse in Latteria o al Ristorante, era d’obbligo la partita a carte: scopone, tressette o briscola a chiamata e poi si tornava su a scrivere sino alle 17:30. Quando sono venuto via dal Quotidiano, ero ingrassato di quasi 10 chili: vita sregolata e sedentarietà.

Non c’era teletrasmissione e quindi i pezzi andavano in tipografia (a ponte Sesto di Rozzano) con i fattorini e alle 17:30, a turno ci andava anche un redattore che rimaneva sino alla partenza della rotativa.

Quando facevo il direttore gli articoli della prima pagina venivano rivisti da me mentre i capiservizio curavano quelli delle pagine interne. Alle 18:30 il giornale era definitivamente chiuso per consentire ai corrieri (compagni alla guida di Fiat Ducato e Ford Transit) di andare a Roma, Torino, Venezia e Napoli, tutte le notti, con ogni tempo.

Questo della chiusura anticipata è sempre stato un limite nella capacità del Quotidiano di essere un quotidiano vero. Era normale, rispetto alla stampa nazionale, toppare le aperture e tornare sopra a certi avvenimenti con un giorno di ritardo. Sarebbe servita la teletrasmissione e una doppia tipografia, come fece il Manifesto con la apertura di una tipografia a Milano aggiuntiva rispetto a quella di Roma.

qualche momento speciali

gioia di vivere e lotta di classe

A settembre del 1975 Silverio decide di scoperchiare il pentolone del personale che è politico. Titolo del suo articolo Gioia di vivere e lotta di classe, leggetelo. Lo fa nel suo stile in parte fortemente innovativo e contemporaneamente con la necessità di metterci una buona dose di leninismo, che non guasta mai. Nel suo libello I senzamao pubblicato nell’autunno del 76 quando ormai aveva rotto con AO e DP, ma stava in Parlamento, aggiungerà anche una serie di elementi di natura autobiografica che lo avevano messo in crisi (il femminismo, il rapporto con la moglie, …).

la pagina 1 e la 6 di quel giorno

Nella immagine si vede che l’apertura del giornale la fa Alessandro Fugnoli sul Portogallo ma, in taglio basso. c’è il suo editoriale che occuperà poi tutta la sesta pagina accompagnato da due citazioni che faranno epoca:

- “grigia è la teoria e verde l’albero della vita” chi l’ha detto. Marcuse? – No Vladimiro Ilic Lenin

- L’energia rivoluzionaria è inesauribile soltanto se è basata sulla coscienza di classe e se tiene conto della soggettività

Non basta in un box in alto a destra c’è una poesia di Majakowskj: La mania delle riunioni.

Mi viene in mente un passaggio del suo applauditissimo intervento al IV congresso, intervento che aveva lasciato un po’ freddino il resto del gruppo dirigente: Non sarà possibile la vittoria della rivoluzione socialista fino a quando milioni e milioni di donne, al noto intervistatore della Tv che chiede che cos vogliono in cambio del fustino di detersivo, non risponderanno che vogliono un mitra.

Silverio era così, spumeggiante e un po’ vanitoso; amava indorare le sue svolte politiche con una bella spruzzata di teoria. In questo caso era visibilmente a disagio rispetto alla esperienza milanese (un romano che non si integrava) e alla fine se ne tornò a Roma non prima di essersi scontrato in segreteria nazionale con Vinci e Campi (lo racconta con tutti i dettagli in I senza Mao). Al giornale non ne sapevamo nulla, ma all’improvviso tra la fine del del 75 e l’inizio del 76, mi ritrovai a dirigere il giornale.

la morte di Giannino Zibecchi

Giannino Zibecchi morto, a terra con la testa fracassata da un blindato salito sul marciapiede

Il 17 aprile del 75 Ettore Mazzotti e Franco Vernice rientrarono in redazione sconvolti con in mano i documenti di Giannino Zibecchi la cui testa era stata appena schiacciata da un blindato dei carabinieri nel corso degli incidenti successivi al tentativo di assalto alla sede fascista di via Mancini; erano emozionati e spaventati. La manifestazione era stata indetta per protestare contro l’assassinio, per mano fascista di Claudio Varalli.

La sede di via Mancini era stata data alle fiamme e ad un certo punto partì, in corso XXII marzo il carosello delle Jeep dei carabinieri scatenati alla ricerca del morto.

Ettore Mazzotti che era presente ne fa una cronaca dettagliatissima che vi invito a leggere, con Giannino che si arrampica su un palo e quando salta gù viene prima investito e poi gli ripassano sopra. Pochi giorni dopo la sinistra rivoluzionaria celebrò il 25 aprile con una grandiosa manifestazione cui parteciparono, in divisa, centinaia di soldati democratici. Alla manifestazione del 25 aprile mia moglie Bruna correva sventolando una grande bandiera rossa e intanto dentro di lei cresceva Daniela che sarebbe nata a fine dicembre

Ettore Mazzotti che era presente ne fa una cronaca dettagliatissima che vi invito a leggere, con Giannino che si arrampica su un palo e quando salta gù viene prima investito e poi gli ripassano sopra. Pochi giorni dopo la sinistra rivoluzionaria celebrò il 25 aprile con una grandiosa manifestazione cui parteciparono, in divisa, centinaia di soldati democratici. Alla manifestazione del 25 aprile mia moglie Bruna correva sventolando una grande bandiera rossa e intanto dentro di lei cresceva Daniela che sarebbe nata a fine dicembre

Nel corso del 75 a Milano ci furono manifestazioni poderose, anche per festeggiare la vittoria dei Vietnamiti e la presa di Saigon; ci furono le occupazioni delle case promosse dall’Unione Inquilini, le autoriduzioni, il movimento dei soldati, le lotte di fabbrica contro le ristritturazioni e per i contratti aziendali, il tentativo di costruire l’unità sindacale dal basso.

Ci presentammo alle elezioni amministrative in diverse regioni con la sigla Democrazia Proletaria, utilizzata per la prima volta e con un curioso simbolo, quello della falce e tenaglia. il risultato fu lusinghiero. Furono le elezioni della grande avanzata comunista che portò alla formazione di giunte di sinstra in gran parte d’Italia.

Ci presentammo alle elezioni amministrative in diverse regioni con la sigla Democrazia Proletaria, utilizzata per la prima volta e con un curioso simbolo, quello della falce e tenaglia. il risultato fu lusinghiero. Furono le elezioni della grande avanzata comunista che portò alla formazione di giunte di sinstra in gran parte d’Italia.

A maggio ci fu il festival del proletariato giovanile a Parco Lambro con Giovanna Pajetta inviata e partecipante; la situazione si ripetè l’anno succesivo mentre esplodeva il movimento delle donne e noi avevamo la fortuna di avere Ida Farè in redazione che ci spiazzava con le sue considerazioni fuori dagli schemi

Per la redazione i mesi di luglio e di agosto del 75 e del 76 furono momenti di grande crescita nella solidarietà reciproca. Si facevano le ferie scaglionate e chi restava in servizio nel mese di agosto faceva vita comune, anche la sera, andando per trani; ricordo le serate alla bocciofila Martesana lungo il viale Monza; tiravamo tardi perché ci piaceva stare insieme.

Tra il 75 e il 76 ci siamo messi a fare i bambini: io e Bruna, Ettore Mazzotti e Tille Bortolotti, Grazia Longoni e Giorgio Gorli, Vanghelis Oskian e Claudia Sorlini. Ida, sempre all’Avanguardia, aveva iniziato prima, anche con Massimo Gorla.

Verso la fine

Non più puttane, non più gonne, finalmente siamo donne

Nel corso del 1976 ci furono delle rotture all’interno del gruppo dirigente, e ne tratterò le capitolo dedicato alla parabola di AO.

Quelle rotture ebbero un riflesso all’interno della redazione, considerata di destra e fatta oggetto di richieste di licenziamento, messa sotto tutela e persino di due visite da parte del servizio d’ordine.

Ma torniamo a giugno del 76, eravamo tutti molto stressati e cercavamo di capire perché, con tutto quel po’ po’ di movimenti, alla fine le masse votarono PCI. Le prime pagine di quei quattro giorni, quello delle elezioni e i successivi sono indicative.

Le aperture di sabato, domenica, martedì e mercoledì – da mercoledì ci si rende conto che qualcosa, per noi, non ha funzionato

Sabato e domenica 19 e 20 giugno c’è l’invito a votare DP e al governo delle sinistre; martedì prosegue l’avanzata a sinistra come nel 75, mercoledì si sottolinea che i voti a sinistra sono 3 milioni in più di quelli alla Dc.

Per noi fu una una mazzata, prendemmo qualche deputato, ma il risultato fu un quarto di quanto ci aspettavamo sulla base delle lotte sociali e dei risultati ottenuti. Andarono in parlamento Castellina, Gorla, Mimmo Pinto e Corvisieri (entrato per la rinuncia di Vittorio Foa). Le masse popolari ci ringraziavano delle case, delle autoriduzioni, delle battaglie di democrazia, ma in cabina votarono PCI. Come vedete dalla immagine sul giornale di mercoledì c’è un inizio di riflessione da parte di Vittorio Rieser: indicazioni per un bilancio critico.

Invece di ragionare si scelse la strada del rafforzamento del volontarismo. Credo che una riflessione, da parte di quelli che sono rimasti a gestire poi una lenta agonia, andrebbe fatta.

Butto lì qualche ipotesi sulla vita stentata del Quotidiano dei Lavoratori. All’inizio fu un eccesso di volontarismo; bisognava prendere quel treno anche se non si era ancora raggiunta una massa critica. Si pensò, da buoni comunisti rivoluzionari, che il fatto di avere a disposizione risorse umane illimitate consentisse di fare qualsiasi cosa. Pensate alla mancanza della teletrasmissione sostituita dai furgoni, alla mancanza delle telescriventi perché tanto il nostro è un giornale diverso, al quasi immediato ritardo nel pagamento dei compagni della redazione, della tipografia e della distribuzione che stringevano i denti e continuavano a lavorare.

la espulsione di Bertasi, Crippa e Spotti

Nel corso del 75 avvenne quella che reputo una grande ingiustizia, da parte del gruppo dirigente alto, la supersegreteria (Oskian, Vinci, Gorla). Furono espulsi con ignominia due compagni che avevano curato il finanziamento e l’amministrazione e che avevano osato mettere in discussione talune scelte: erano Flavio Crippa e Pietro Spotti (1951-2024), due cari amici di vecchissima data, due persone pulite e serie che avevano osato chiedere dei chiarimenti ed osservare che una parte del danaro ricavato da compagni che si erano venduti le case, era stato speso malamente.

Con loro venne radiato Maurizio Bertasi. Grazie all’archivio messo a disposizione da Luigi Vinci presso la fondazione Marco Pezzi sono disponibili i documenti che consentono di risalire ai contenuti della vicenda: lettera alla segreteria di Crippa, Spotti e Bertasi, verbale (steso da Umberto Tartari) di una riunione tra i i tre e la segreteria allargata ai membri del C.C. Manca purtroppo il verbale della riunione di Comitato Centrale che approvò le espulsioni.

I loro rilievi riguardavano la scelta di essere partiti troppo presto, la mancanza di una programmazione, questioni riguardanti la diffusione e gli approvvigionamenti della carta e soprattutto una errata valutazione del valore e delle prospettive della tipografia.

I tre tennero duro nei loro rilievi e furono passati per le armi in senso metaforico; carogne, traditori, controrivoluzionari. Nella miglior tradizione della storia del comunismo siamo tutti rimasti a disagio, ma zitti. Approfitto per scusarmi con loro in maniera pubblica; avevo la massima fiducia in Oskian-Campi e mi fidavo della sua versione e ho avallato, pur non partecipando direttamente, quella decisione.

Chi li accusava, dopo neanche un anno, si è trovato a farsi i processi reciproci come se, certe cose, non fossero già avvenute in quella rivoluzione a cui ci appellavamo tutti con nostalgia vantando il nostro antistalinismo. Gli antistalinisti si comportarono da stalinisti e quel modo di passare sui corpi e sulle anime dei compagni, mi fa ancora male.

Mi piacerebbe che chi ne fu coinvolto direttamente, su entrambi i fronti, esponesse la sua verità. La decisione venne presa in un Comitato Centrale in cui non ero presente, ma dopo la pubblicazione della prima versione di questo capitolo, si è almeno aperta una discussione (ne trovate ampia traccia nei commenti sotto l’articolo).

la scelta di andarmene

Me ne andai dal Quotidiano a novembre del 76 dopo che, nel mese di agosto, avevo osato raccontare sul giornale come era andata la discussione nel Comitato Centrale seguito alla sconfitta elettorale. Fu un articolo in tre puntate (lo trovate qui Perché ho votato contro al Comitato Centrale). Era dedicato:

- al racconto di quel C.C.

- ai problemi di strategia per la sinistra rivoluzionaria

- alla questione relativa alla costruzione del Partito (con chi e per fare cosa), con le annesse e connesse divisioni tra le organizzazioni rivoluzionarie e dentro i gruppi dirigenti

Al rientro dalle ferie venni processato in Ufficio Politico per delitto di lesa maestà e mi venne paracadutato in affiancamento un dirigente di provata fede Vittorio Borelli (di Verona) che non sapeva nemmeno cosa fosse un giornale. Fu una coesistenza impossibile durata all’incirca un mese. Nello stesso periodo esplose anche il caso Corvisieri (dimissionario da Avanguardia Operaia con lettera su Lotta Continua) e per il quale venne richiesta la radiazione.

Quando me ne andai, ero logorato sul piano fisico ed esistenziale, deciso a cambiare vita. Tornai in redazione una sola volta, il 16 dicembre del 76. Mi ero alzato alle 4:30 per rispettare gli orari di mia figlia di 11 mesi che si addormentava presto e si svegliava prestissimo.

Ero in cucina e ascoltai alla radio la notizia della sparatoria avvenuta nella notte che portò alla morte di Walter Alasia e di due funzionari di polizia; uno era il padre di un nostro compagno, l’altro un esponente dei movimenti di democratizzazione del corpo. Walter lo avevo conosciuto bene all’ITIS di Sesto (dove insegnavo) quando stava passando da Gioventù Aclista a Lotta Continua (nel 1973).

Era la prova provata che le BR non erano un gruppo di provocatori ma una parte del nostro album di famiglia (come aveva scritto la Rossanda). Ritornai in via Bonghi e scrissi un editoriale per ragionare su questi aspetti. E’ l’unico numero del QdL che ho conservato, ma ora è tutto disponibile e lo potete leggere qui.

Era la prova provata che le BR non erano un gruppo di provocatori ma una parte del nostro album di famiglia (come aveva scritto la Rossanda). Ritornai in via Bonghi e scrissi un editoriale per ragionare su questi aspetti. E’ l’unico numero del QdL che ho conservato, ma ora è tutto disponibile e lo potete leggere qui.

crisi nella redazione

Di lì a poco la crisi precipitò. Non venivano pagati gli stipendi e ci furono richieste di licenziamento politico. Prima, come racconta Gigi Sullo nelle interviste fatte in preparazione della storia di AO, ci fu la irruzione in redazione del servizio d’ordine con gli impermeabili lunghi e le chiavi Hazet. Ormai la crisi si avvitava su sestessa ed era sfuggita di mano.

Nel corso di una delle riunioni che tenemmo per decidere il da farsi, mi fu chiesto di mettere in piedi una rivista di orientamento politico culturale. Ci riunivamo a casa di Ida e c’era l’80% della redazione centrale e dei collaboratori che gravitavano su Milano. Non me la sentii di mettermi alla testa perché quel mondo in cui avevo creduto. Lo trovavo ormai tremendamente distante da me e la vicenda di Walter aveva contribuito a farmi decidere..

Alla fine, quando fu confermata la richiesta di licenziamento di Lorenzo Baldi, si dimise quasi l’intera redazione. Tutta la vicenda la trovate raccontata nei nuneri di fine dicembre 1976 del QdL con tantoi di comunicati e coinferenze stampa.

Nel corso del 77 quando ripresi a studiare la fisica, la matematica, la storia e la filosfia della scienza, ripensai molte volte alla nostra esperienza dal 68 in poi. Mi resi conto che non aveva avuto senso scrivere di tutto, dalla politica interna, alla questione palestinese, alle trame nere, pretendendo di avere la verità in tasca.

Fu per questo che la pausa di riflessione che mi ero preso e che, nella idea iniziale, prevedeva di tornare al Manifesto per mettere in piedi una grande redazione milanese, non si realizzò mai. Meglio lavorare con i giovani in formazione, farli appassionare al senso critico e studiare.

Sentivo il bisogno di cambiare vita e di cambiare mestiere mentre si faceva strada l’idea che il problema non fosse lo scontro tra destra e la sinistra dentro AO, ma che la prospettiva rivoluzionaria che avevamo sognato era, appunto, un sogno e che ci servisse il pessimismo della ragione perché di ottimismo della volontà ne avevamo messo fin troppo.

La pagina con l’indice della mia autobiografia da cui potete scegliere i capitoli da leggere

Sì, un genio, come lui del resto amava definire il suo amico Federico Fellini. Entrambi legati a Rimini, ma poi andati altrove, pur mantenendo intatta quella particolare cifra romagnola: sognatrice, un po’ malinconica, attenta -però- alle cose di questa terra.

Sì, un genio, come lui del resto amava definire il suo amico Federico Fellini. Entrambi legati a Rimini, ma poi andati altrove, pur mantenendo intatta quella particolare cifra romagnola: sognatrice, un po’ malinconica, attenta -però- alle cose di questa terra. na nuova avventura nella capitale della politica (Milano, si diceva allora, era la capitale morale), in una scuola di giornalismo dove i compagni di banco si chiamavano (anche) Lucia Annunziata e Gianni Riotta, per citare quelli che hanno avuto la carriera più visibile. E Stefano Bonilli che, più o meno 10 anni dopo, fonderà il Gambero Rosso, prima supplemento del “Manifesto” e poi testata autonoma e all’origine del movimento slow food.

na nuova avventura nella capitale della politica (Milano, si diceva allora, era la capitale morale), in una scuola di giornalismo dove i compagni di banco si chiamavano (anche) Lucia Annunziata e Gianni Riotta, per citare quelli che hanno avuto la carriera più visibile. E Stefano Bonilli che, più o meno 10 anni dopo, fonderà il Gambero Rosso, prima supplemento del “Manifesto” e poi testata autonoma e all’origine del movimento slow food. In questo modo il giornale poteva “chiudere” più tardi e i percorsi stradali dei fattorini addetti alla distribuzione erano più corti. I giornali dell’estrema sinistra furono all’avanguardia delle tecnologie, forse perché era più facile investire una grossa donazione che sostenerne le spese giorno per giorno; e anche perché non avevano problemi sindacali in redazione e pochi in tipografia.

In questo modo il giornale poteva “chiudere” più tardi e i percorsi stradali dei fattorini addetti alla distribuzione erano più corti. I giornali dell’estrema sinistra furono all’avanguardia delle tecnologie, forse perché era più facile investire una grossa donazione che sostenerne le spese giorno per giorno; e anche perché non avevano problemi sindacali in redazione e pochi in tipografia. In Avanguardia Operaia sono arrivato nel 1971, con la confluenza del Collettivo lavoratori studenti di Saronno. Fu importante la presenza di alcuni studenti del Movimento di Scienze milanese, in particolare Alfredo Ponzini e Giampiero Banfi, divenuto professore di Fisica a Pavia, purtroppo scomparso nel 2002 a soli 56 anni e, affiancati da altri studenti universitari, molti dei quali di formazione cattolica.

In Avanguardia Operaia sono arrivato nel 1971, con la confluenza del Collettivo lavoratori studenti di Saronno. Fu importante la presenza di alcuni studenti del Movimento di Scienze milanese, in particolare Alfredo Ponzini e Giampiero Banfi, divenuto professore di Fisica a Pavia, purtroppo scomparso nel 2002 a soli 56 anni e, affiancati da altri studenti universitari, molti dei quali di formazione cattolica. Ci introdusse ai rituali dell’organizzazione Attilio Mangano, una bella testa che ci insegnò come i bolscevichi si dessero del lei, tanto per misurare un punto di partenza un po’ distante dalla gioia di vivere che Silverio Corvisieri voleva abbinare alla lotta di classe. Insieme ad un gruppo di compagni, l’anno prima, avevo fatto crescere il movimento degli studenti medi e portavamo in eredità una realtà di massa piuttosto rilevante, destinata a crescere ancora. C’era un lavoro consolidato nelle fabbriche e un’attività di quartiere e nei piccoli centri limitrofi. Numericamente, dopo Monza, eravamo la seconda realtà più importante di AO in Lombardia, a parte Milano città.

Ci introdusse ai rituali dell’organizzazione Attilio Mangano, una bella testa che ci insegnò come i bolscevichi si dessero del lei, tanto per misurare un punto di partenza un po’ distante dalla gioia di vivere che Silverio Corvisieri voleva abbinare alla lotta di classe. Insieme ad un gruppo di compagni, l’anno prima, avevo fatto crescere il movimento degli studenti medi e portavamo in eredità una realtà di massa piuttosto rilevante, destinata a crescere ancora. C’era un lavoro consolidato nelle fabbriche e un’attività di quartiere e nei piccoli centri limitrofi. Numericamente, dopo Monza, eravamo la seconda realtà più importante di AO in Lombardia, a parte Milano città. ivai in via Ruggero Bonghi nell’autunno del 1975, un po’ frastornato dagli impegni e dai cambiamenti degli ultimi anni, e mi adoperai, con Mario Pucci, a far decollare la pagina milanese-lombarda del Quotidiano, una virata verso la cronaca piuttosto inusuale nel panorama della stampa della sinistra rivoluzionaria su cui aveva insistito il vice, ma direttore di fatto, Claudio Cereda.

ivai in via Ruggero Bonghi nell’autunno del 1975, un po’ frastornato dagli impegni e dai cambiamenti degli ultimi anni, e mi adoperai, con Mario Pucci, a far decollare la pagina milanese-lombarda del Quotidiano, una virata verso la cronaca piuttosto inusuale nel panorama della stampa della sinistra rivoluzionaria su cui aveva insistito il vice, ma direttore di fatto, Claudio Cereda. Di fatto, rispondevamo a due editori diversi: si sentiva sempre più una presenza occhiuta, che non faceva del bene alla qualità del lavoro e, come si vedrà tra poco, poteva determinare incidenti imprevisti nei rapporti interni ad AO.

Di fatto, rispondevamo a due editori diversi: si sentiva sempre più una presenza occhiuta, che non faceva del bene alla qualità del lavoro e, come si vedrà tra poco, poteva determinare incidenti imprevisti nei rapporti interni ad AO. L’episodio ebbe riscontro immediato nell’apertura di un dibattito sul rapporto tra giornale e organizzazione e, dopo un mese esatto trovò la sua conclusione. Il 18-19 gennaio 1977 il Comitato Centrale decise, senza dibattito, il mio allontanamento dalla redazione. A un certo punto era accaduto anche che il servizio d’ordine accerchiasse la sede del giornale (quel giorno fui consigliato di starmene a casa).

L’episodio ebbe riscontro immediato nell’apertura di un dibattito sul rapporto tra giornale e organizzazione e, dopo un mese esatto trovò la sua conclusione. Il 18-19 gennaio 1977 il Comitato Centrale decise, senza dibattito, il mio allontanamento dalla redazione. A un certo punto era accaduto anche che il servizio d’ordine accerchiasse la sede del giornale (quel giorno fui consigliato di starmene a casa). Forse in tanti non lo sanno e, con il passare degli anni, certe cose si dimenticano; ma se il Quotidiano dei Lavoratori è esistito è anche grazie alla generosità con cui Ida si è spogliata delle sue case in nome di un progetto in cui credeva. Lo hanno fatto anche altri, ma lei in maniera particolarmente importante.

Forse in tanti non lo sanno e, con il passare degli anni, certe cose si dimenticano; ma se il Quotidiano dei Lavoratori è esistito è anche grazie alla generosità con cui Ida si è spogliata delle sue case in nome di un progetto in cui credeva. Lo hanno fatto anche altri, ma lei in maniera particolarmente importante. Il secondo progetto che visitiamo è una fattoria agricola condotta dalla famiglia Casimiro. Anche qui, come previsto fin dall’inizio, diamo volentieri 25 euro a testa per sostenere il progetto. Da quel poco che ho capito, non avendo alcuna competenza in campo agricolo, è un progetto di agricoltura biologica altamente innovativo, mirato all’autosufficienza alimentare ed energetica.

Il secondo progetto che visitiamo è una fattoria agricola condotta dalla famiglia Casimiro. Anche qui, come previsto fin dall’inizio, diamo volentieri 25 euro a testa per sostenere il progetto. Da quel poco che ho capito, non avendo alcuna competenza in campo agricolo, è un progetto di agricoltura biologica altamente innovativo, mirato all’autosufficienza alimentare ed energetica. In campagna quasi tutte le case hanno un solo piano, probabilmente senza fondamenta. Molte case sembrano autocostruite e raramente superano il piano terreno. Sopra ai muri c’è direttamente il tetto che coincide con il terrazzo, dove sono ospitati lo stendibiancheria, il serbatoio per l’acqua, un complicato groviglio di fili elettrici presi da un ancor più complicato groviglio che attraversa le strade, e tutto quanto non trova spazio nel piccolo appartamento.

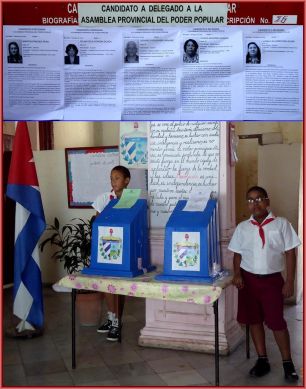

In campagna quasi tutte le case hanno un solo piano, probabilmente senza fondamenta. Molte case sembrano autocostruite e raramente superano il piano terreno. Sopra ai muri c’è direttamente il tetto che coincide con il terrazzo, dove sono ospitati lo stendibiancheria, il serbatoio per l’acqua, un complicato groviglio di fili elettrici presi da un ancor più complicato groviglio che attraversa le strade, e tutto quanto non trova spazio nel piccolo appartamento. Domenica 11 marzo a Cuba è giornata di elezioni per scegliere i rappresentanti all’assemblea nazionale, che il 19 aprile eleggeranno il presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri. Sarà la prima volta in 60 anni che il presidente non si chiamerà Castro; Raul, che aveva preso il posto di Fidel nel 2006, a 86 anni si dimetterà.

Domenica 11 marzo a Cuba è giornata di elezioni per scegliere i rappresentanti all’assemblea nazionale, che il 19 aprile eleggeranno il presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri. Sarà la prima volta in 60 anni che il presidente non si chiamerà Castro; Raul, che aveva preso il posto di Fidel nel 2006, a 86 anni si dimetterà. E’ una compagnia teatrale interdisciplinare, composta da musicisti, attori e psicologi. Loro si definiscono un laboratorio psicodrammatico per il recupero della spontaneità. Il format di improvvisazione prevede che una persona (attore o spettatore) racconti qualche cosa, un fatto accadutogli, un’emozione, un desiderio… e subito gli attori rappresentano quanto detto tramite espressioni visuali, posizioni corporee, scene di gruppo e, più raramente, anche parole.

E’ una compagnia teatrale interdisciplinare, composta da musicisti, attori e psicologi. Loro si definiscono un laboratorio psicodrammatico per il recupero della spontaneità. Il format di improvvisazione prevede che una persona (attore o spettatore) racconti qualche cosa, un fatto accadutogli, un’emozione, un desiderio… e subito gli attori rappresentano quanto detto tramite espressioni visuali, posizioni corporee, scene di gruppo e, più raramente, anche parole. Non so quanti di voi hanno visto la puntata di "in mezz'ora" dell'Annunziata, domenica pomeriggio.

Non so quanti di voi hanno visto la puntata di "in mezz'ora" dell'Annunziata, domenica pomeriggio.