1974-1976: la parabola di AO

III edizione giugno 2024

c’eravamo tanto amati

Il periodo che mi vide operare dentro il gruppo dirigente di una organizzazione della sinistra rivoluzionaria è il più difficile da raccontare perché, da allora, sono cambiato molto ed è stata la riflessione su quella esperienza a determinare la radicalità del mio cambiamento: non più rivoluzionario, non più comunista, non più fiducioso (come una volta) nella possibilità che le cose si possano cambiare attraverso l’impegno nella lotta politica.

Penso che siano necessari impegni di altro genere sul fronte educativo e della testimonianza e che comunque il pedale su cui spingere non sia quello della lotta di classe.

Perché se è vero che le classi sociali esistono e influenzano il procedere della storia, non è vero che esista una classe destinata a svolgere un ruolo palingenetico (il proletariato industriale) ed è discutibile, alla luce dei mutamenti sopravvenuti nel modo di produrre e di consumare nella parte finale del XX secolo e nei primi decenni del XXI, che in estensione e consapevolezza si possa continuare a parlarne come di una classe sociale.

Mi sono ritrovato ad essere più attento ai cambiamenti che vengono da lontano, che procedono lentamente e che determinano le scelte importanti nella vita nelle persone, come quelli che si determinano nella scuola. Cosa farò da grande? Qual è il mio stile di vita? Cosa penso dei rapporti tra le persone? Per cosa vale la pena di impegnarsi?

Nel giro di pochi mesi, dall’estate del 76 ai primi mesi del 77 ho vissuto una trasformazione molecolare molto profonda che non ha riguardato solo la politica e non principalmente la politica. Ho cambiato stile e modo di vita; sono molto più solitario e disincantato di un tempo, ho bisogno del rapporto fisico con la naturalità (dai boschi, ai fiumi, alla autoproduzione agricola; sono sempre una persona appassionata e disposta a giocarsi per le cose per cui vale la pena di vivere. Sono disincanto nei confronti di tutti i miti, ma dico sì agli ideali.

Marciavamo con l’anima in spalla nelle tenebre lassù

ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà.

Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dir

il tuo nome di battaglia era Pinìn e io ero Sandokan.

Eravam tutti pronti a morire ma della morte noi mai parlavam,

parlavamo del futuro, se il destino ci allontana

il ricordo di quei giorni sempre uniti ci terrà.

Mi ricordo che poi venne l’alba, e poi qualche cosa di colpo cambiò,

il domani era venuto e la notte era passata,

c’era il sole su nel cielo sorto nella libertà.

Sono i versi della canzone di Armando Trovajoli che fa da tormentone a c’eravamo tanto amati di Ettore Scola (la trovate su Youtube). Il film me lo sono rivisto e mi ha dato la forza per terminare il pezzo della autobiografia più difficile da scrivere (insieme a quello sulla storia di mio padre), quello del c’eravamo tanto amati.

Chi siamo stati: Gianni, Antonio o Nicola? Il marpione, il proletario dalla fede indistruttibile o l’intellettuale sognatore, o forse tutti e tre insieme? Sentiamo cosa dicono:

– Gianni: Certo che la nostra generazione ha fatto proprio schifo.– Nicola: Piuttosto che inseguire un’improbabile felicità è meglio preparare qualche piacevole ricordo per il futuro.– Antonio: Quando si rischia la vita con qualcuno ci rimani sempre attaccato come se il pericolo non fosse passato mai.– Nicola: Credevamo di cambiare il mondo invece il mondo ha cambiato a noi.– Antonio: 306 seggi [della DC], e chi se lo poteva immaginare?

– Gianni: Ti devo dire una cosa.

– Antonio: E che me vòi di’, lo so! Abbiamo sottovalutato un sacco di fattori che hanno concorso a mettercelo nel chiccherone: i soldi americani, la paura di Stalin, i preti, le monache, le madonne piangenti, la paura dell’inferno…

– Gianni: Io e Luciana ci vogliamo bene. È questo che ti volevo dire.

– Antonio: Ci vogliamo bene… in… che senso?

– Gianni: Ci amiamo

le cose positive che abbiamo fatto o che abbiamo contribuito a fare

Il giudizio positivo che dò su quel periodo non riguarda la sola Avanguardia Operaia, ma tutti i movimenti e le organizzazioni che, dal 68 al 75, riuscirono a determinare innovazioni e trasformazioni sul piano del costume, un riassestamento dei rapporti sociali a favore dei meno agiati, mutamenti nella legislazione e nelle istituzioni, cambiamenti nella Chiesa Cattolica e un generale spostamento a sinistra nel paese. Pensate a Pio XII e confrontatelo con Papa Francesco per farvi un’idea di come è cambiato il mondo.

Penso alla fine dell’autoritarismo che governava le piccole e grandi istituzioni (dalla famiglia all’esercito), al contratto dei metalmeccanici del 69 cui seguirono, in rapida successione, quelli delle altre categorie, alla affermazione dei diritti nelle fabbriche e nelle scuole, alle trasformazioni nella magistratura, alla abolizione dei manicomi, alla trasformazione delle carceri, alla democratizzazione nell’esercito e nei corpi di polizia, alla crisi del sindacalismo autonomo a favore di quello confederale, alla forte spinta verso l’unità sindacale, alla tutela della donna. Tutte queste trasformazioni sono state opera nostra anche se, ovviamente, non solo nostra. E dunque le affermo con l’orgoglio se non del protagonosta, almeno del comprimario.

Tutto è iniziato da un processo generale e generazionale che ha riguardato l’intero mondo occidentale e i paesi dell’est; poi c’è stata una particolarità italiana dentro la quale abbiamo operato noi che, dopo il 68, facemmo la scelta di andare nei gruppi.

I senzaMao e la lotta rivoluzionaria per le riforme

Il libro che Silverio Corvisieri ha scritto sul finire del 1976 quando ha lasciato Avanguardia Operaia da sinistra per poi approdare, come molti di noi, al PCI – io almeno me ne sono andato dalla parte giusta che era quella della difesa delle istituzioni democratiche

Ho provato a rileggere alcuni dei documenti di allora e mi riesce difficile farlo perché rimango sùbito colpito sfavorevolmente dalla astrattezza di certe problematiche, del volersi ad ogni costo ritagliare un ruolo che in realtà non avevamo.

Ho riletto con attenzione I senzaMao del mio direttore al Quotidiano dei Lavoratori, Silverio Corvisieri, soffermandomi in particolare sul suo intervento al IV congresso di Avanguardia Operaia, quello della trasformazione di AO in un partito, anche se allora era vietato chiamarlo così.

Silverio ha il pregio della brillantezza giornalistica anche quando tratta di cose pesanti come le disquisizioni intorno al centralismo democratico, al rapporto tra il partito e le masse, alla definizione di proletariato nel contesto dell’Italia degli anni 70. Ma non mi ci ritrovo per niente sul piano razionale; allora non mi ci ritrovavo senza capire bene il perché; avevo l’impressione che ci fossero delle forzature.

Il titolo, I senzaMao, deriva dal fatto che in quell’anno (il 1976) dopo la botta delle elezioni politiche (a giugno) ci fu la morte di Mao (a settembre) ad accrescere il disorientamento. Il vento dell’est aveva smesso di soffiare e noi, presto, saremmo stati in balia di quei matti della autonomia e dei terroristi conseguenti.

Per converso Silverio mi ha fatto tornare alla mente il tema della lotta rivoluzionaria per le riforme, una definizione di comodo che avevamo inventato per spiegare che eravamo per la rivoluzione socialista ma che, nel contesto dato, non era pensabile ragionare in termini di insurrezione.

Avevamo il doppio problema di smarcarci dagli spontaneisti del tutto e subito e, contemporaneamente, dire che non ci piacevano, perché troppo istituzionali e codiste, le posizioni di quelli del giro del Manifesto-PDUP, i togliattiani di sinistra impegnati nel tentare di spostare a sinistra il partito comunista.

Mi pare emblematico che si tratti di una questione che non interessa più a nessuno, a differenza dell’ottenimento di risultati di trasformazione degli assetti istituzionali. Anche io rimasi affascinato dalla idea di fare la rivoluzione attraverso le riforme leggendo nell’estate del 68 un libro di Andreè Gorz, il socialismo difficile. Gorz era il vicedirettore di Les Temps Modernes, la rivista di Sartre. Ne ho parlato nel capitolo dedicato al 68 e ci ritorno sopra volentieri.

Quella di Gorz era la corrente dei riformisti rivoluzionari. I riformisti rivoluzionari rifiutavano l’esperienza del socialismo reale e vedevano in un movimento di massa in grado di imporre riforme strutturali il nuovo modo di arrivare al socialismo nei paesi dell’Occidente. In Italia, il maggiore esponente di questa linea di pensiero era Bruno Trentin (insieme a Lelio Basso) e si trattava di una delle tante correnti di pensiero di matrice luxembourghiana che giravano per l’Europa.

Quel libro lo discussi passo dopo passo con Oskian e Claudia Sorlini che ne criticavano la insufficienza in nome del leninismo e, alla fine di quelle discussioni, decisi di entrare in AO: vi trovai belle persone, alcune con una storia antica dentro il PCI, altre emergenti come Oskian o Randazzo, tutte decise a rifondare il comunismo passando da Lenin ma senza fare sconti all’URSS.

la crisi nel gruppo dirigente

La seconda fase del mio impegno in AO, a partire dal 73, con una serie progressiva di promozioni e crescenti assunzioni di responsabilità fu caratterizzato da due elementi:

- bisognava crescere e rafforzarci perché, se i tempi della rivoluzione non dipendevano da noi, dipendeva da noi il fatto di arrivarci avendo risolto il problema della guida del processo rivoluzionario. Far emergere il partito attraverso un processo di scomposizioni e ricomposizioni nel quale AO, pur non essendo l’embrione di tale partito, doveva giocare un ruolo principale

- stavamo trasformandoci da gruppo semilocale, a Organizzazione Nazionale, a un simil-partito e ciò comportava un rafforzamento dell’impegno, il non farsi troppe domande, stringere i denti e puntare ad allargarci; accettare di essere inviati in giro per l’Italia a gettare il seme, cedere i propri beni materiali alla organizzazione, rinunciare alla professione post laurea nel caso dei quadri del movimento di scienze.

E’ questa la ragione per la quale, comportandomi come uno stronzo, lasciai passare senza muovere un dito un episodio come la radiazione/espulsione di Maurizio Bertasi, Flavio Crippa e Pietro Spotti (rei di lesa maestà per aver osato mettere in discussione le decisioni del segretario politico e della supersegretria che lo contornava). Alla stessa stregua considerai accettabile la non spiegazione circa l’auto-allontanamento dal giornale di Silverio Corvisieri. Il fondatore del giornale se ne andava, non salutava nemmeno la redazione; c’era qualche problema ma non era il caso di parlarne: passo fermo e sguardo in avanti verso il sol dell’avvenire.

Dopo la pubblicazione della prima versione di questa autobiografia ho ricevuto numerose testimonianze relative al Comitato Centrale della espulsione-radiazione cui non partecipai perchè c’era da confezonare il Quotidiano. Non fui presente al Comitato Centrale ma lo fui alla riunione precedente della segretria estesa ai membri del C.C. milanesi. Ho letto il verbale che ne fece Umberto Tartari. I tre che espongono i loro dati; Oskian e Vinci che li contestano e noi tutti zitti.

Molti compagni che presenziarono al successivo Comitato Centrale descrivono un clima pesante, il non trovarsi d’accordo ma avere paura di parlare, per finire con le richieste di autocritica a quei pochi che osarono dire qualcosa.

Non c’era tempo, bisognava fare e così si finiva per non fare domande e nemmeno farsele. Per esempio dalla lettura dei senzaMao vedo che nella decisione di Silverio di lasciare il giornale e tornare a Roma c’erano sia elementi di logoramento personale, sia l’emergere di preoccupazioni politiche per il processo che ci stava facendo avvicinare al PDUP e allontanare da Lotta Continua. Probabilmente il pezzo su Gioia di Vivere e Lotta di Classe fu il suo modo di lanciare un sasso.

Apparentemente tutto filava liscio ma il fuoco covava sotto la cenere e un pomeriggio, in una riunione di segreteria nazionale, Luigi Vinci richiese a freddo le dimissioni del segretario nazionale Aurelio Campi accusandolo di gestione padronale del partito. Non ricordo se fosse la fine del 75 o l’inizio del 76 ma il fatto è di poco successivo all’allontanamento di Silverio dal Quotidiano. Era l’inizio di una storia durata all’incirca un anno in cui i due principali contendenti alternarono bordate, punture di spillo e giravolte strumentali.

Ho vissuto l’attacco ad Oskian come una autentica pugnalata tirata a freddo. In realtà c’era parecchio malessere nei confronti di Oskian per il suo decisionismo che molto spesso si trasformava in autoritarismo e a ciò si sommava il timore che stesse progettando una fusione-confluenza con la componente comunista (non psiuppina) del Pdup.

Mi sono poi reso conto, dalle successive dinamiche in Ufficio Politico, che si trattava di un atto preparato con cura da Luigi Vinci (che controllava l’apparato e l’organizzazione), in accordo con molti segretari regionali. Così Avanguardia Operaia, in un momento in cui sarebbe servito il massimo di iniziativa politica e di unità interna, sia prima, sia dopo le elezioni del 76, fu invece vittima di una crisi al vertice tenuta lungamente segreta, ma che non le fece certamente bene.

In quei mesi mi resi conto frequentando i gruppi dirigenti di AO e del PDUP di quanto pesassero le miserie personali nel determinare le scelte politiche e quello fu il primo disvelamento del fatto che non basta credere nel comunismo e appellarsi ad esso per essere all’altezza del compito.

Con il IV congresso dell’ottobre 74 Avanguardia Operaia fece uno sforzo per guardare lontano, stare dentro i movimenti sociali ma, contemporaneamente, cercare di costruire una analisi della società italiana che facesse i conti con le caratteristiche dei due blocchi sociali che riscuotevano il consenso della gran massa degli italiani: il blocco intorno alla DC e quello intorno al Partito Comunista.

Ma una parte del gruppo dirigente storico guardò a quel tentativo con sospetto, come una forma di liquidazionismo. Se devo fare un paragone un po’ forte, ma che aiuta a capire, nel momento in cui avevamo bisogno di Gramsci AO si rifugiò nelle braccia di Bordiga travestito da Lenin.

Il Comitato Centrale, con oltre 100 compagni, tutti con una storia di militanza importante, tutti dotati di esperienza politica, faticava a capire, anche perchè le divergenze reali non venivano palesate, se ne discuteva nei corridoi, in parte in Ufficio politico, ma mai in maniera esplicita. Vinci e Campi un giorno si davano ragione, ma appena temevano che dietro l’unità ci fosse lo zampino del diavolo, rovesciavano il tavolo.

Fu così, nella incapacità di capire cosa era era successo con il risultato delle elezioni di giugno (straordinario balzo in avanti del PCI, tenuta della DC, misero risultato della sinistra rivoluzionaria) che si produsse lo sgretolamento, dapprima lento e poi clamoroso delle tre organizzazioni principali della sinistra rivoluzionaria; AO, LC e il PDUP seguite subito dopo dal MLS.

Nessuna di esse era riuscita ad essere una alternativa a quei blocchi di consenso politico ed ora crollavano stritolate da un lato dal PCI e dall’altro lato dai movimenti della autonomia e dal terrorismo.

la mia reazione

Disgustato da come si svolse la discussione intrecciata tra il risultato deludente delle elezioni politiche e la prospettiva di unire o meno Avanguardia Operaia e il Pdup, decisi di andarmene e nei primi giorni di luglio 76 preparai anche un poderoso documento politico di dimissioni dalla organizzazione a cui avevo dato tanto.

La manchette che apriva il lungo articolo in tre puntate in cui decisi che era ora di finirla con le chiacchiere da convento di clausura

Da qualche mese avevo iniziato a studiare le parti di teoria politica dei Quaderni dal carcere di Gramsci (in particolare le Note sul Macchiavelli) e mi rendevo conto che c’era un vuoto da colmare tra le intuizioni di Gramsci sulla democrazia, sul socialismo, sulla politica, sul blocco storico, sul ruolo della chiesa cattolica, sulla lotta culturale per la egemonia e il nostro appello al leninismo.

Il leninismo si era inverato in una realtà profondamente diversa da quella italiana e per di più, o forse per quello, aveva avuto una deriva fallimentare in cui il giacobinismo della prima ora si era ben presto trasfornato in autoritarismo e poi in una forma di totalitarismo burocratico in grado di garantire solo la propria sopravvivenza (com qualche milione di vittime).

Nel mese di luglio (mentre ero in ferie dal giornale) mi incontrai con Oskian e Claudia Sorlini per informarli della mia decisione di andarmene da una organizzazione che non aveva il coraggio di discutere a viso aperto. Oskian, che in quel momento non era più segretario politico, ma coordinatore di una segreteria collegiale che aveva il compito di preparare le tesi per il V congresso, mi convinse a rimanere promettendomi che si sarebbe aperta la battaglia politica e non quella personale.

Misi da parte il documento di dimissioni (che è rimasto chissa dove in una agenda e si è perso con lei) e nei primi giorni di agosto pubblicai in tre puntate, sul quotidiano, un lungo articolo dedicato alle prospettive che ci stavano di fronte e a quella che secondo me poteva essere la strada per uscirne. Lo trovate qui “perché ho votato contro al Comitato Centrale“.

Di questioni politiche ce ne sono dentro molte e ciò che mi ha colpito è l’insistenza sulla necessità di una riflessione teorico politica di grande respiro, insieme a problematiche di tipo minore che, con gli occhi di oggi, mi fanno sorridere.

A settembre, al rientro dalle ferie dei dirigenti, mi aspettavo una discussione politica (e come si vede dalla D di dibattito nella manchette, pensavo di farlo sul giornale); invece fui processato in Ufficio Politico per aver infranto il Centralismo Democratico e mi venne messo al fianco, in funzione di controllo, Vittorio Borelli, trasferito da Verona e del tutto digiuno di giornalismo.

In redazione non la prendemmo bene, anche perché, come si vede dalla lettura del testo, si trattava di un contributo politico del tutto legittimo nell’ambito della discussione su come arrivare al V congresso di AO.

Le congiure di palazzo e le manovre di corridoio continuavano da entrambe le parti. Non me la sentii di continuare con l’ottimismo della volontà e ai prmi di ottobre decisi che era meglio andarmene e tornare al lavoro minuto, ma importante, di docente. Rimisi il naso in redazione una volta sola quando ci fu lo scontro a fuoco (di cui ho parlato nel pezzo dedicato agli anni del QdL) in cui morirono Walter Alasia e due funzionari di polizia.

un cambiamento profondo

L’esplosione del terrorismo e la violenza dei movimenti della autonomia mi convinsero della necessità di seguire altre strade e lavorare più in profondità. Non abbandonai la passione politica, ma abbandonai l’idea della politica al primo posto, quella del rivoluzionario di professione che sarebbe meglio chiamare uomo ad una dimensione.

Non fu una decisione immediata, ma progressiva. Ricordo che, nei primi mesi del 77, alla assemblea in cui la destra di AO decise di andarsene e aderire al PDUP partecipai, ma mi sentivo ormai un osservatore esterno e non un protagonista. Non ricordo nulla dell’incontro residenziale che si tenne a Rocca di Papa; alcuni amici che proseguirono in quel percorso mi dicono che feci un intervento importante ma non mi è rimasto nemmeno il ricordo. Mi ritrovavo con tante persone a cui volevo bene ma che stavano per intraprendere un ennesimo tentativo volontaristico.

La parabola di AO si era visibilmente chiusa anche se la maggioranza ottenne risultati tra il 70 e l’80%; altri tentarono di fare DP e in quel periodo mi resi conto della drammaticità della situazione.

Il terrorismo cresceva, faceva le rapine, gli autonomi erano alla ricerca dello scontro per lo scontro, la popolarità delle BR nel brodo di coltura della autonomia operaia cresceva, iniziavano gli omicidi e i miei ex compagni continuavano a fare i distinguo come nello slogan infelice nè con lo stato nè con le BR, come se lo stato democratico, le BR e prima Linea, si potessero mettere sullo stesso piano.

Tutti quei tentativi, per quanto generosi, che avevano caratterizzato la mia vita nella prima metà degli anni 70, per quanto animati da persone appassionate, sul piano della soggettività, finirono nel nulla. Non fu così, come ho detto all’inizio, per le trasformazioni che si determinarono nella società e negli assetti istituzionali. L’Italia era cambiata in meglio e noi avevamo fatto la nostra parte.

In questi anni, molti di quei compagni che hanno fatto parte di quel gruppo dirigente sono venuti a mancare e li voglio ricordare, al di là dei dissensi e della diversità di percorso: Marco Pezzi di Faenza, il primo a morire; Attilio Mangano, Umberto Tartari, Severino Cesari, Franco Calamida, Vittorio Rieser, Massimo Gorla, Pietro Spotti, per restare a quelli che conoscevo direttamente.

La pagina con l’indice della mia autobiografia da cui potete scegliere i capitoli da leggere

I commenti dei compagni di allora sono benvenuti e, perché ne rimanga traccia, vi prego di metterli sotto l’articolo e non sulla grande cloaca di Facebook. Già, per effetto delle precedenti edizioni, ce ne sono un certo numero.

Questo è il breve commento con cui ho accompagnato il link su FB

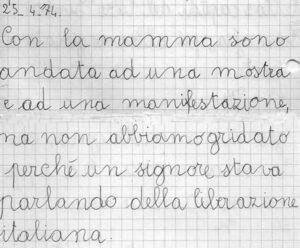

Beatrice Bazoli è la figlia più grande di Giulietta Banzi, quella dei tre figli che ha i ricordi maggiori, perché era grandina (8 anni) e con la mamma andava alle mostre e/o alle manifestazioni e poi raccontava sul quaderno dei pensierini.

Beatrice Bazoli è la figlia più grande di Giulietta Banzi, quella dei tre figli che ha i ricordi maggiori, perché era grandina (8 anni) e con la mamma andava alle mostre e/o alle manifestazioni e poi raccontava sul quaderno dei pensierini.

Era il 28 maggio del 74, un martedì, tarda mattinata, Filippo Castrezzati era a metà del suo comizio, quando di sentì un suono secco e poi le grida.

Era il 28 maggio del 74, un martedì, tarda mattinata, Filippo Castrezzati era a metà del suo comizio, quando di sentì un suono secco e poi le grida.

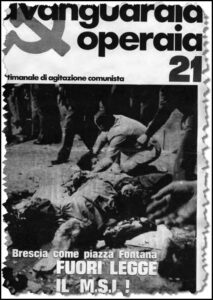

Si era concluso da poco il referendum sul divorzio voluto da Fanfani e Almirante con la grande vittoria del no alla abrogazione e la provincia di Brescia, da alcuni mesi era stata teatro di iniziative fasciste di vario genere; la manifestazione, con sciopero generale era stata convocata pensando ad una protesta che facesse da argine.

Si era concluso da poco il referendum sul divorzio voluto da Fanfani e Almirante con la grande vittoria del no alla abrogazione e la provincia di Brescia, da alcuni mesi era stata teatro di iniziative fasciste di vario genere; la manifestazione, con sciopero generale era stata convocata pensando ad una protesta che facesse da argine.

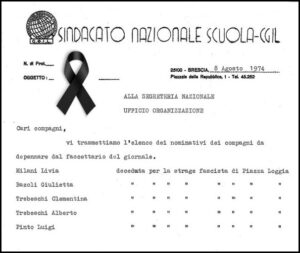

omento della strage sapevo poco o nulla di lui. Era un insegnante di fisica, come me appassionato degli aspetti culturali e formativi di questa disciplina. Si occupava di storia della scienza e di problematiche di unità del sapere. E’ morto con la moglie, entrambi erano appassionati di montagna. Alberto, prima di approdare al partito comunista aveva avuto una lunga militanza nel partito radicale ed era tra gli animatole del circolo culturale Antonio Banfi frequentato da tutto il gruppo impegnato nella costruzione del sindacato scuola.

omento della strage sapevo poco o nulla di lui. Era un insegnante di fisica, come me appassionato degli aspetti culturali e formativi di questa disciplina. Si occupava di storia della scienza e di problematiche di unità del sapere. E’ morto con la moglie, entrambi erano appassionati di montagna. Alberto, prima di approdare al partito comunista aveva avuto una lunga militanza nel partito radicale ed era tra gli animatole del circolo culturale Antonio Banfi frequentato da tutto il gruppo impegnato nella costruzione del sindacato scuola.

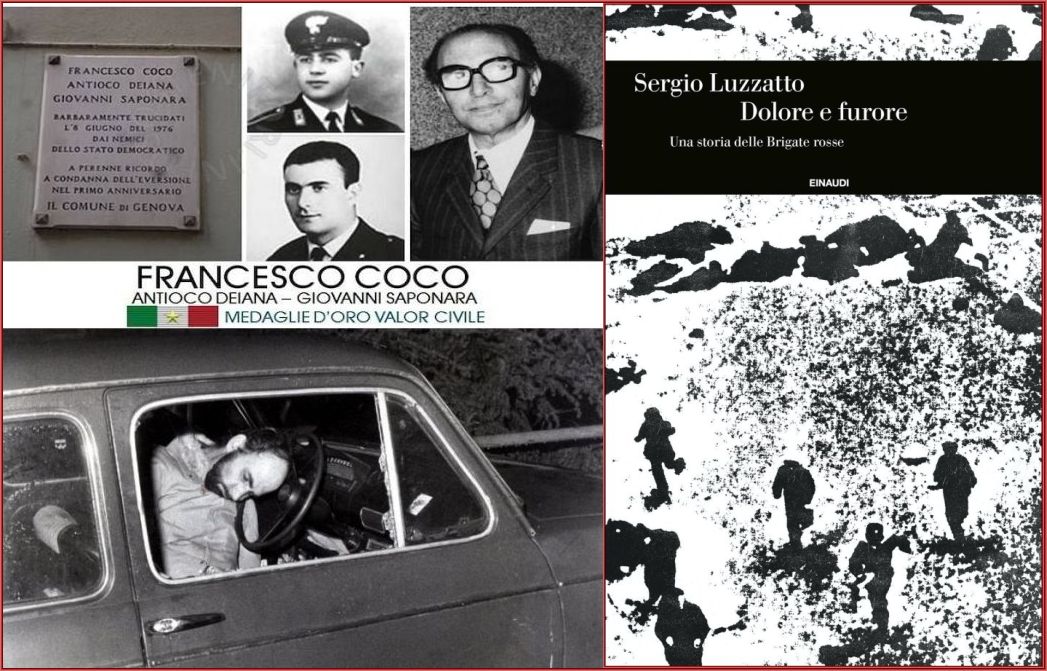

Franceschini viene radiato dal PCI nel dicembre del 69 ma nel corso dell’estate a Chiavari si è costituito, per azione di Renato Curcio e Corrado Simioni, il Collettivo Politico Metropolitano.

Franceschini viene radiato dal PCI nel dicembre del 69 ma nel corso dell’estate a Chiavari si è costituito, per azione di Renato Curcio e Corrado Simioni, il Collettivo Politico Metropolitano.

marzo 72 sequestro per poche ore di Macchiarini e precedenti esperienze di rapine per acquisire soldi ma soprattutto esperienze di controllo delle operazioni; Sul cartello, sotto la sigla Brigate rosse, avevamo scritto: «Mordi e fuggi. Niente resterà impunito. Colpiscine uno per educarne cento. Tutto il potere al popolo armato». Dopo il rapimento Macchiarini, che dura poche ore, il gruppo dirigente viene braccato dalla polizia e inizia la clandestinità.IL gruppo delle BR (12 persone) lascia MIlano e si sposta a Mirafiori. Margherita ed io ci saremmo trasferiti a Torino, mentre Franceschini e Bertolazzi, dopo aver rintracciato Moretti che risultava ancora disperso, dovevano provare a rimettere in piedi l’organizzazione a Milano.

marzo 72 sequestro per poche ore di Macchiarini e precedenti esperienze di rapine per acquisire soldi ma soprattutto esperienze di controllo delle operazioni; Sul cartello, sotto la sigla Brigate rosse, avevamo scritto: «Mordi e fuggi. Niente resterà impunito. Colpiscine uno per educarne cento. Tutto il potere al popolo armato». Dopo il rapimento Macchiarini, che dura poche ore, il gruppo dirigente viene braccato dalla polizia e inizia la clandestinità.IL gruppo delle BR (12 persone) lascia MIlano e si sposta a Mirafiori. Margherita ed io ci saremmo trasferiti a Torino, mentre Franceschini e Bertolazzi, dopo aver rintracciato Moretti che risultava ancora disperso, dovevano provare a rimettere in piedi l’organizzazione a Milano. Nel giugno del 75 le BR, preso atto che la organizzazione costa molto (appartamenti e mantenimento dei regolari, come vengono chiamati clandestini) e che i proventi delle rapine non bastano tentano il colpo grosso con il rapimento di uno deui rampolli della Gancia. Durante la gestione delle trattative qualcosa va storto, per mancato rispetto delle norme che si erano stabilite e i carabinieri che perlustravano le campagne della zona arrivano alla cascina, ci sono due conflitti a fuoco, nel primo muore un carabiniere enel secondo viene uccisa Mara Cagol (sul tema ci sarà una grande polemica perché la Cagol risulta uccisa da un colpo entrato dalla ascella sinistra, come se avesse le mani alzate, ma Curcio non ne fa cenno). “La morte di Margherita, mia moglie, una nostra compagna, una capo colonna, e anche la morte di un carabiniere, padre di famiglia: questo l’epilogo drammatico di un’operazione che avevamo studiato in modo da evitare lo scontro a fuoco. Il grave fallimento ci portò a una durissima autocritica, ma anche alla presa di coscienza che continuare per la nostra strada significava accettare in concreto – e non solo come ipotesi astratta – il peso della morte, sia nel nostro campo che in quello avversario.”

Nel giugno del 75 le BR, preso atto che la organizzazione costa molto (appartamenti e mantenimento dei regolari, come vengono chiamati clandestini) e che i proventi delle rapine non bastano tentano il colpo grosso con il rapimento di uno deui rampolli della Gancia. Durante la gestione delle trattative qualcosa va storto, per mancato rispetto delle norme che si erano stabilite e i carabinieri che perlustravano le campagne della zona arrivano alla cascina, ci sono due conflitti a fuoco, nel primo muore un carabiniere enel secondo viene uccisa Mara Cagol (sul tema ci sarà una grande polemica perché la Cagol risulta uccisa da un colpo entrato dalla ascella sinistra, come se avesse le mani alzate, ma Curcio non ne fa cenno). “La morte di Margherita, mia moglie, una nostra compagna, una capo colonna, e anche la morte di un carabiniere, padre di famiglia: questo l’epilogo drammatico di un’operazione che avevamo studiato in modo da evitare lo scontro a fuoco. Il grave fallimento ci portò a una durissima autocritica, ma anche alla presa di coscienza che continuare per la nostra strada significava accettare in concreto – e non solo come ipotesi astratta – il peso della morte, sia nel nostro campo che in quello avversario.” Curcio riceve la notizia del rapimento Moro in carcere a Torino: “Debbo dire che percepii subito un dislivello molto forte tra le capacità politiche delle Brigate rosse che agivano all’esterno e i problemi politici che un’azione così rilevante avrebbe posto. Ebbi la netta sensazione che l’azione compiuta rappresentasse un passo più lungo della gamba….capii che con Moro veniva ad essere colpito un vasto disegno politico in atto nel paese e che quell’iniziativa avrebbe avuto delle conseguenze politiche più gravi di quelle poliziesche.”.

Curcio riceve la notizia del rapimento Moro in carcere a Torino: “Debbo dire che percepii subito un dislivello molto forte tra le capacità politiche delle Brigate rosse che agivano all’esterno e i problemi politici che un’azione così rilevante avrebbe posto. Ebbi la netta sensazione che l’azione compiuta rappresentasse un passo più lungo della gamba….capii che con Moro veniva ad essere colpito un vasto disegno politico in atto nel paese e che quell’iniziativa avrebbe avuto delle conseguenze politiche più gravi di quelle poliziesche.”. apre una discussione destinata a durare mesi; si è sbagliato? Cosa si potrà fare in futuro? Le BR sono finite? “Questo io non solo l’ho pensato subito, ma l’ho anche scritto. Appena ricevuta la notizia del ritrovamento del cadavere in via Caetani, durante le ore d’aria nel carcere di Torino, con Franceschini, Bertolazzi e gli altri compagni del vecchio nucleo, aprii una discussione che si fece sempre più tesa, durò mesi e sfociò in un incrociarsi di documenti…. Il succo, a volerla dire brevemente, era questo: le Brigate rosse sono finite; la loro storia si chiude con questa azione che porta a un livello estremo delle pratiche politico-militari di una fase precedente, quella della propaganda armata. A questo livello estremo, che in realtà rappresenta un vero salto di qualità, le risposte dell’opinione pubblica, dello Stato italiano, delle forze internazionali, non possono essere più quelle di prima. E le Br non sono nate, non sono preparate, non sono organizzate per affrontare un nuovo livello di scontro di questo genere. Non si tratta di adattarsi a una nuova situazione di scontro militare, ma di chiudere la storia della nostra organizzazione”

apre una discussione destinata a durare mesi; si è sbagliato? Cosa si potrà fare in futuro? Le BR sono finite? “Questo io non solo l’ho pensato subito, ma l’ho anche scritto. Appena ricevuta la notizia del ritrovamento del cadavere in via Caetani, durante le ore d’aria nel carcere di Torino, con Franceschini, Bertolazzi e gli altri compagni del vecchio nucleo, aprii una discussione che si fece sempre più tesa, durò mesi e sfociò in un incrociarsi di documenti…. Il succo, a volerla dire brevemente, era questo: le Brigate rosse sono finite; la loro storia si chiude con questa azione che porta a un livello estremo delle pratiche politico-militari di una fase precedente, quella della propaganda armata. A questo livello estremo, che in realtà rappresenta un vero salto di qualità, le risposte dell’opinione pubblica, dello Stato italiano, delle forze internazionali, non possono essere più quelle di prima. E le Br non sono nate, non sono preparate, non sono organizzate per affrontare un nuovo livello di scontro di questo genere. Non si tratta di adattarsi a una nuova situazione di scontro militare, ma di chiudere la storia della nostra organizzazione” Dolore e furore è un testo di quasi 800 pagine che segna, a parer mio, una svolta nella pubblicistica sul terrorismo rosso italiano. Si tratta di una svolta perché l’approccio è da storico e con taglio abbastanza distaccato sia che si parli dei terroristi sia che si parli delle istituzioni dello stato.

Dolore e furore è un testo di quasi 800 pagine che segna, a parer mio, una svolta nella pubblicistica sul terrorismo rosso italiano. Si tratta di una svolta perché l’approccio è da storico e con taglio abbastanza distaccato sia che si parli dei terroristi sia che si parli delle istituzioni dello stato. personalità di Dura segnalo la lunga lettera che Riccardo scrive alla madre durante il servizio militare, una sorta di lettura del sè tra costruzione del carattere, timidezza, critica alla madre che non gli ha consentito di crescere.

personalità di Dura segnalo la lunga lettera che Riccardo scrive alla madre durante il servizio militare, una sorta di lettura del sè tra costruzione del carattere, timidezza, critica alla madre che non gli ha consentito di crescere.

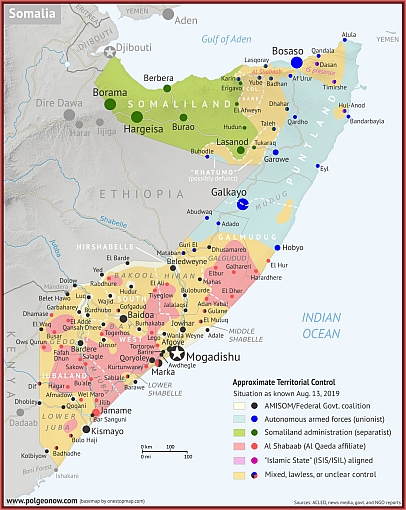

In sintesi nel 2005 potevi andare in giro per Bosaso o Garowe dappertutto e fino a notte sedere ai bar per strada come in Italia e chiacchierare con i Somali, nel 2006 non potevamo più uscire senza scorta armata. Oggi ci sono zone occupate dagli Al Shabab e noi lavoriamo a Bosaso con una scorta minima di 4 guardie e fuori dalla città siamo scortati da una camionetta con 10 guardie (quando si lavora in un posto fisso) o due auto con 8 guardie per gli spostamenti brevi e veloci. A Bosaso fu probabilmente pianificato l’assassinio di Ilaria Alpi, poi eseguito a Mogadiscio.

In sintesi nel 2005 potevi andare in giro per Bosaso o Garowe dappertutto e fino a notte sedere ai bar per strada come in Italia e chiacchierare con i Somali, nel 2006 non potevamo più uscire senza scorta armata. Oggi ci sono zone occupate dagli Al Shabab e noi lavoriamo a Bosaso con una scorta minima di 4 guardie e fuori dalla città siamo scortati da una camionetta con 10 guardie (quando si lavora in un posto fisso) o due auto con 8 guardie per gli spostamenti brevi e veloci. A Bosaso fu probabilmente pianificato l’assassinio di Ilaria Alpi, poi eseguito a Mogadiscio. La cartina illustra la situazione al 2019 con in color mattone le zone contese e in ciclamino quelle controllate dall'ISIS o da Al Shabab.

La cartina illustra la situazione al 2019 con in color mattone le zone contese e in ciclamino quelle controllate dall'ISIS o da Al Shabab. La genesi e la costruzione di questa biografia di famiglia, Clara Sereni, ce la svela nell'ultimo capitolo, quando descrive il lavoro fatto sui documenti di famiglia, su quelli di archivio e degli incontri con i testimoni diretti e indiretti.

La genesi e la costruzione di questa biografia di famiglia, Clara Sereni, ce la svela nell'ultimo capitolo, quando descrive il lavoro fatto sui documenti di famiglia, su quelli di archivio e degli incontri con i testimoni diretti e indiretti. La figura di Mario Moretti mi ha colpito, da quando si incominciò a parlare di lui; lo vedevo come l'uomo ombra, sempre presente e sempre invisibile. E' stato il grande capo delle BR, quello che ha organizzato e gestito quasi tutto sino all'inizio del declino quando, un anno dopo il sequestro Moro è lui stesso ad incominciare ad ammettere, prima con sestesso e poi con gli altri che la storia è finita.

La figura di Mario Moretti mi ha colpito, da quando si incominciò a parlare di lui; lo vedevo come l'uomo ombra, sempre presente e sempre invisibile. E' stato il grande capo delle BR, quello che ha organizzato e gestito quasi tutto sino all'inizio del declino quando, un anno dopo il sequestro Moro è lui stesso ad incominciare ad ammettere, prima con sestesso e poi con gli altri che la storia è finita. Una analisi contro corrente sulla natura del terrorismo radicale di ispirazione Islamica. La tesi che Roy vuole dimostrare è che la molla che spinge iterroristi non ha alcuna natura religiosa. Piuttosto si tratta di giovani che rispondono a una spinta di tipo nichilista.

Una analisi contro corrente sulla natura del terrorismo radicale di ispirazione Islamica. La tesi che Roy vuole dimostrare è che la molla che spinge iterroristi non ha alcuna natura religiosa. Piuttosto si tratta di giovani che rispondono a una spinta di tipo nichilista.