Le dichiarazioni di Berlusconi al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano mi hanno imposto una piacevole forma di espiazione: la rilettura di Se questo è un uomo a cui ho aggiunto Sommersi e i salvati il libro di ripensamento scritto da Primo Levi un anno prima della morte.

Le dichiarazioni di Berlusconi al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano mi hanno imposto una piacevole forma di espiazione: la rilettura di Se questo è un uomo a cui ho aggiunto Sommersi e i salvati il libro di ripensamento scritto da Primo Levi un anno prima della morte.

Levi è sempre emozionante perché da ogni sua frase emergono la storia personale, la cultura millenaria del popolo ebraico cui venne forzatamente assimilato contro la sua volontà di ateo, la formazione scientifica, la passione della testimonianza.

Se questo è un uomo non lo rileggevo dal 1993 e come allora mi sono rifatto le stesse domande: come è potuto accadere? L'ideologia sul primato e destino del popolo tedesco, il razzismo, la predicazione cristiana durata per 15 secoli sul crimine di deicidio del popolo ebraico, … Anche Levi dice che sono tutte spiegazioni corrette e plausibili ma non convincono pienamente. Anche lui pensa che ci sia stato l'impazzimento di un intero popolo che, spera, non si ripresenti mai più. Anche per questo occorre testimoniare.

Non ci sono scorciatoie, non dobbiamo fidarci delle verità rivelate: studio, discussione, ragionamento.

Occorre dunque essere diffidenti con chi cerca di convincerci con strumenti diversi dalla ragione, ossia con i capi carismatici: dobbiamo essere cauti nel delegare ad altri il nostro giudizio e la nostra volontà. Poiché è difficile distinguere i profeti veri dai falsi, è bene avere in sospetto tutti i profeti; è meglio rinunciare alle verità rivelate, anche se ci esaltano per la loro semplicità e il loro splendore, anche se le troviamo comode perché si acquistano gratis. E meglio accontentarsi di altre verità più modeste e meno entusiasmanti, quelle che si conquistano faticosamente, a poco a poco e senza scorciatoie, con lo studio, la discussione e il ragionamento, e che possono essere verificate e dimostrate (Primo Levi, Se questo è un uomo).

I Sommersi e i salvati è un libro meno immediato: il testimone riflette. E' stato scritto 40 anni dopo quella esperienza e il testimone Primo Levi ci sconcerta con la sua capacità di guardarsi e di guardarci dentro. Tutti coloro che sono ritornati dai lager si sono chiesti perché io? C'è chi ha taciuto per 40 anni e poi ha parlato di colpo come Shlomo Venezia che fece parte del Sonderkommando di Auschwitz.

Levi dedica uno dei primi capitoli alla Zona grigia alla non esistenza di un confine netto tra i buoni e i cattivi. Siamo stati capaci, noi reduci, di comprendere e di far comprendere la nostra esperienza? Ciò che comunemente intendiamo per «comprendere» coincide con «semplificare »: senza una profonda semplificazione, il mondo intorno a noi sarebbe un groviglio infinito e indefinito, che sfiderebbe la nostra capacità di orientarci e di decidere le nostre azioni. Siamo insomma costretti a ridurre il conoscibile a schema: a questo scopo tendono i mirabili strumenti che ci siamo costruiti nel corso dell'evoluzione e che sono specifici del genere umano, il linguaggio ed il pensiero concettuale.

Chi come me ha avuto una formazione scientifica capisce molto bene di cosa stiamo parlando: per comprendere bisogna semplificare. L'importante è ricordarselo perché una cosa sono i modelli e un'altra è il mondo reale con la sua complessità.

Tendiamo a semplificare anche la storia; ma non sempre lo schema entro cui si ordinano i fatti è individuabile in modo univoco, e può dunque accadere che storici diversi comprendano e costruiscano la storia in modi fra loro incompatibili; tuttavia, è talmente forte in noi, forse per ragioni che risalgono alle nostre origini di animali sociali, l'esigenza di dividere il campo fra «noi» e «loro», che questo schema, la bipartizione amico-nemico, prevale su tutti gli altri. La storia popolare, ed anche la storia quale viene tradizionalmente insegnata nelle scuole, risente di questa tendenza manichea che rifugge dalle mezze tinte e dalle complessità: è incline a ridurre il fiume degli accadimenti umani ai conflitti, e i conflitti a duelli, noi e loro, gli ateniesi e gli spartani, i romani e i cartaginesi. Certo è questo il motivo dell'enorme popolarità degli sport spettacolari, come il calcio, il baseball e il pugilato, in cui i contendenti sono due squadre o due individui, ben distinti e identificabili, e alla fine della partita ci saranno gli sconfitti e i vincitori. Se il risultato è di parità, lo spettatore si sente defraudato e deluso: a livello più o meno inconscio, voleva i vincitori ed i perdenti, e li identificava rispettivamente con i buoni e i cattivi, poiché sono i buoni che devono avere la meglio, se no il mondo sarebbe sovvertito. Questo desiderio di semplificazione è giustificato, la semplificazione non sempre lo è. È un'ipotesi di lavoro, utile in quanto sia riconosciuta come tale e non scambiata per la realtà; la maggior parte dei fenomeni storici e naturali non sono semplici, o non semplici della semplicità che piacerebbe a noi.

Il desiderio di semplificare è naturale ma la semplificazione non sempre è opportuna o giustificata. Non tutto è riconducibile ad uno scontro tra gli Orazi e i Curiazi e non sempre il bene sta dalla parte degli Orazi.

Ora, non era semplice la rete dei rapporti umani all'interno dei Lager: non era riducibile ai due blocchi delle vittime e dei persecutori. In chi legge (o scrive) oggi la storia dei Lager è evidente la tendenza, anzi il

bisogno, di dividere il male dal bene, di poter parteggiare, di ripetere il gesto di Cristo nel Giudizio Universale: qui i giusti, là i reprobi. Soprattutto i giovani chiedono chiarezza, il taglio netto; essendo scarsa la loro esperienza del mondo, essi non amano l'ambiguità. La loro aspettazione, del resto, riproduce con esattezza quella dei nuovi arrivati in Lager, giovani o no: tutti, ad eccezione di chi avesse già attraversato un'esperienza analoga, si aspettavano di trovare un mondo terribile ma decifrabile, conforme a quel modello semplice che atavicamente portiamo in noi, «noi» dentro e il nemico fuori, separati da un confine netto, geografico.

Levi, nei suoi scritti sottolinea più volte che si coglieva la differenza tra i neo arrivati e i veterani da un dettaglio: i neo arrivati facevano le domande inutili, quelle che non potevano avere risposta.

L'ingresso in Lager era invece un urto per la sorpresa che portava con sé. Il mondo in cui ci si sentiva precipitati era sì terribile, ma anche indecifrabile: non era conforme ad alcun modello, il nemico era intorno ma anche dentro, il « noi » perdeva i suoi confini, i contendenti non erano due, non si distingueva una frontiera ma molte e confuse, forse innumerevoli, una fra ciascuno e ciascuno. Si entrava sperando almeno nella solidarietà dei compagni di sventura, ma gli alleati sperati, salvo casi speciali, non c'erano; c'erano invece mille monadi sigillate, e fra queste una lotta disperata, nascosta e continua. Questa rivelazione brusca, che si manifestava fin dalle prime ore di prigionia, spesso sotto la forma immediata di un'aggressione concentrica da parte di coloro in cui si sperava di ravvisare i futuri alleati, era talmente dura da far crollare subito la capacità di resistere. Per molti è stata mortale, indirettamente o anche direttamente: è difficile difendersi da un colpo a cui non si è preparati.

In questa aggressione si possono distinguere diversi aspetti. Occorre ricordare che il sistema concentrazionario, fin dalle sue origini (che coincidono con la salita al potere del nazismo in Germania), aveva lo scopo primario di spezzare la capacità di resistenza degli avversari: per la direzione del campo, il nuovo giunto era un avversario per definizione, qualunque fosse l'etichetta che gli era stata affibbiata, e doveva essere demolito subito, affinchè non diventasse un esempio, o un germe di resistenza organizzata.

Ciò che distingue l'uomo dagli altri mammiferi è la capacità di pensare, di progettare il futuro, di agire sulla base di un disegno.

Su questo punto le SS avevano le idee chiare, e sotto questo aspetto è da interpretare tutto il sinistro rituale, diverso da Lager a Lager, ma unico nella sostanza, che accompagnava l'ingresso; i calci e i pugni sùbito, spesso sul viso; l'orgia di ordini urlati con collera vera o simulata; la denudazione totale; la rasatura dei capelli; la vestizione con stracci. E difficile dire se tutti questi particolari siano stati messi a punto da qualche esperto o perfezionati metodicamente in base all'esperienza, ma certo erano voluti e non casuali: una regia c'era, ed era vistosa.

La spoliazione del nome, dell'abito, dei peli, il freddo, la fame, l'isolamento, la solitudine, la babele delle lingue non bastano; bisogna rompere la solidarietà interna perché è dalla solidarietà interna che può nascere la resistenza. Persino il compagno di cuccetta era un potenziale nemico perché se era lungo ti toglieva la coperta, se era vecchio si alzava a pisciare ogni due ore e ti svegliava. La penuria di tutto (dal cucchiaio ad uno straccio alle scarpe di legno) rendeva tutti ladri e tutti sospettosi.

Tuttavia, al rituale d'ingresso, ed al crollo morale che esso favoriva, contribuivano più o meno consapevolmente anche le altre componenti del mondo concentrazionario: i prigionieri semplici ed i privilegiati. Accadeva di rado che il nuovo venuto fosse accolto, non dico come un amico, ma almeno come un compagno di sventura; nella maggior parte dei casi, gli anziani (e si diventava anziani in tre o quattro mesi: il ricambio era rapido!) manifestavano fastidio o addirittura ostilità. Il «nuovo» (Zugang: si noti, in tedesco è un termine astratto, amministrativo; significa «ingresso », «entrata») veniva invidiato perché sembrava che avesse ancora indosso l'odore di casa sua, ed era un'invidia assurda, perché in effetti si soffriva assai di più nei primi giorni di prigionia che dopo, quando l'assuefazione da una parte, e l'esperienza dall'altra, permettevano di costruirsi un riparo. Veniva deriso e sottoposto a scherzi crudeli, come avviene in tutte le comunità con i «coscritti» e le «matricole », e con le cerimonie di iniziazione presso i popoli

primitivi: e non c'è dubbio che la vita in Lager comportava una regressione, riconduceva a comportamenti, appunto, primitivi.

E probabile che l'ostilità verso lo Zugang fosse in sostanza motivata come tutte le altre intolleranze, cioè consistesse in un tentativo inconscio di consolidare il « noi » a spese degli « altri », di creare insomma quella solidarietà fra oppressi la cui mancanza era fonte di una sofferenza addizionale, anche se non percepita apertamente. Entrava in gioco anche la ricerca del prestigio, che nella nostra civiltà sembra sia un bisogno insopprimibile: la folla disprezzata degli anziani tendeva a ravvisare nel nuovo arrivato un bersaglio su cui sfogare la sua umiliazione, a trovare a sue spese un compenso, a costruirsi a sue spese un individuo di rango più basso su cui riversare il peso delle offese ricevute dall'alto.

Tutti coloro che sono ritornati, anche i testimoni attivi della memoria, si sono salvati perché sono riusciti ad avere un privilegio (qualcosa da barattare in cambio di una porzione di zuppa in più, un lavoro in un posto meno freddo, una malattia di quelle giuste nel momento giusto).

Per quanto riguarda i prigionieri privilegiati, il discorso è più complesso, ed anche più importante: a mio parere, è anzi fondamentale. È ingenuo, assurdo e storicamente falso ritenere che un sistema infero, qual era il nazionalsocialismo, santifichi le sue vittime: al contrario, esso le degrada, le assimila a sé, e ciò tanto più quanto più esse sono disponibili, bianche, prive di un'ossatura politica o morale. Da molti segni, pare che sia giunto il tempo di esplorare lo spazio che separa (non solo nei Lager nazisti!) le vittime dai persecutori, e di farlo con mano più leggera, e con spirito meno torbido, di quanto non si sia fatto ad esempio in alcuni film. Solo una retorica schematica può sostenere che quello spazio sia vuoto: non lo è mai, è costellato di figure turpi o patetiche (a volte posseggono le due qualità ad un tempo), che è indispensabile conoscere se vogliamo conoscere la specie umana, se vogliamo saper difendere le nostre anime quando una simile prova si dovesse nuovamente prospettare, o se anche soltanto vogliamo renderci conto di quello che avviene in un grande stabilimento industriale.

I prigionieri privilegiati erano in minoranza entro la popolazione dei Lager, ma rappresentano invece una forte maggioranza fra i sopravvissuti; infatti, anche se non si tenga conto della fatica, delle percosse, del freddo, delle malattie, va ricordato che la razione alimentare era decisamente insufficiente anche per il prigioniero più sobrio: consumate in due o tre mesi le riserve fisiologiche dell'organismo, la morte per fame, o per malattie indotte dalla fame, era il destino normale del prigioniero. Poteva essere evitato solo con un sovrappiù alimentare, e per ottenere questo occorreva un privilegio, grande o piccolo; in altre

parole, un modo, octroyé o conquistato, astuto o violento, lecito o illecito, di sollevarsi al di sopra della norma.

Ora, non si può dimenticare che la maggior parte dei ricordi dei reduci, raccontati o scritti, incomincia così: l'urto contro la realtà concentrazionaria coincide con l'aggressione, non prevista e non compresa, da parte di un nemico nuovo e strano, il prigioniero-funzionario, che invece di prenderti per mano, tranquillizzarti, insegnarti la strada, ti si avventa addosso urlando in una lingua che tu non conosci, e ti percuote sul viso. Ti vuole domare, vuole spegnere in te la scintilla di dignità che tu forse ancora conservi e che lui ha perduta. Ma guai a te se questa tua dignità ti spinge a reagire: questa è una legge non scritta ma ferrea,

il zurückschlagen, il rispondere coi colpi ai colpi, è una trasgressione intollerabile, che può venire in mente appunto solo a un «nuovo». Chi la commette deve diventare un esempio: altri funzionari accorrono a difesa dell'ordine minacciato, e il colpevole viene percosso con rabbia e metodo finché è domato o morto. Il privilegio, per definizione, difende e protegge il privilegio. Mi torna a mente che il termine locale, jiddisch e polacco, per indicare il privilegio era «protekcja», che si pronuncia «protekzia» ed è di evidente origine italiana e latina; e mi è stata raccontata la storia di un «nuovo» italiano, un partigiano, scaraventato in un Lager di lavoro con l'etichetta di prigioniero politico quando era ancora nel pieno delle sue forze. Era stato malmenato durante la distribuzione della zuppa, ed aveva osato dare uno spintone al funzionario-distributore: accorsero i colleghi di questo, e il reo venne affogato esemplarmente immergendogli la testa nel mastello della zuppa stessa.

L'ascesa dei privilegiati, non solo in Lager ma in tutte le convivenze umane, è un fenomeno angosciarne ma immancabile: essi sono assenti solo nelle utopie. È compito dell'uomo giusto fare guerra ad ogni privilegio non meritato, ma non si deve dimenticare che questa è una guerra senza fine. Dove esiste un potere esercitato da pochi, o da uno solo, contro i molti, il privilegio nasce e prolifera, anche contro il volere del potere stesso; ma è normale che il potere, invece, lo tolleri o lo incoraggi. Limitiamoci al Lager, che però (anche nella sua versione sovietica) può ben servire da «laboratorio»: la classe ibrida dei prigionieri-funzionari ne costituisce l'ossatura, ed insieme il lineamento più inquietante. E una zona grigia, dai contorni mal definiti, che insieme separa e congiunge i due campi dei padroni e dei servi. Possiede una struttura interna incredibilmente complicata, ed alberga in sé quanto basta per confondere il nostro bisogno di giudicare.

La zona grigia della «protekcja» e della collaborazione nasce da radici molteplici. In primo luogo, l'area del potere, quanto più è ristretta, tanto più ha bisogno di ausiliari esterni; il nazismo degli ultimi anni non ne poteva fare a meno, risoluto com'era a mantenere il suo ordine all'interno dell'Europa sottomessa, e ad alimentare i fronti di guerra dissanguati dalla crescente resistenza militare degli avversari. Era indispensabile attingere dai paesi occupati non solo mano d'opera, ma anche forze d'ordine, delegati ed amministratori del potere tedesco ormai impegnato altrove fino all'esaurimento. Entro quest'area vanno catalogati, con sfumature diverse per qualità e peso, Quisling di Norvegia, il governo di Vichy in Francia, il Judenrat di Varsavia, la Repubblica di Salò, fino ai mercenari ucraini e baltici impiegati dappertutto per i compiti più sporchi (mai per il combattimento), ed ai Sonderkommandos di cui dovremo parlare. Ma i collaboratori che provengono dal campo avversario, gli ex nemici, sono infidi per essenza: hanno tradito una volta e possono tradire ancora. Non basta relegarli in compiti marginali; il modo migliore di legarli è caricarli di colpe, insanguinarli, comprometterli quanto più è possibile: così avranno contratto coi mandanti

il vincolo della correità, e non potranno più tornare indietro. Questo modo di agire è noto alle associazioni criminali di tutti i tempi e luoghi, è praticato da sempre dalla mafia, e tra l'altro è il solo che spieghi gli eccessi, altrimenti indecifrabili, del terrorismo italiano degli anni '70.

In secondo luogo, ed a contrasto con una certa stilizzazione agiografica e retorica, quanto più è dura l'oppressione, tanto più è diffusa tra gli oppressi la disponibilità a collaborare col potere. Anche questa disponibilità è variegata da infinite sfumature e motivazioni: terrore, adescamento ideologico, imitazione pedissequa del vincitore, voglia miope di un qualsiasi potere, anche ridicolmente circoscritto nello spazio e nel tempo, viltà, fino a lucido calcolo inteso a eludere gli ordini e l'ordine imposto. Tutti questi motivi, singolarmente o fra loro combinati, sono stati operanti nel dare origine a questa fascia grigia, i cui componenti, nei confronti dei non privilegiati, erano accomunati dalla volontà di conservare e consolidare il loro privilegio.

Prima di discutere partitamente i motivi che hanno spinto alcuni prigionieri a collaborare in varia misura con l'autorità dei Lager, occorre però affermare con forza che davanti a casi umani come questi è imprudente precipitarsi ad emettere un giudizio morale. Deve essere chiaro che la massima colpa pesa sul sistema, sulla struttura stessa dello Stato totalitario; il concorso alla colpa da parte dei singoli

collaboratori grandi e piccoli (mai simpatici, mai trasparenti!) è sempre difficile da valutare. E un giudizio che vorremmo affidare soltanto a chi si è trovato in circostanze simili, ed ha avuto modo di verificare su se stesso che cosa significa agire in stato di costrizione. Lo sapeva bene il Manzoni: «I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano l'animo degli offesi». La condizione di offeso non esclude la colpa, e spesso questa è obiettivamente grave, ma non conosco tribunale umano a cui delegarne la misura. Se dipendesse da me, se fossi costretto a giudicare, assolverei a cuor leggero tutti coloro per cui il concorso nella colpa è stato minimo, e su cui la costrizione è stata massima.

Intorno a noi, prigionieri senza gradi, brulicavano i funzionari di basso rango. Costituivano una fauna pittoresca: scopini, lava-marmitte, guardie notturne, stiratori dei letti (che sfruttavano a loro minuscolo vantaggio la fisima tedesca delle cuccette rifatte piane e squadrate), controllori di pidocchi e di scabbia, portaordini, interpreti, aiutanti degli aiutanti. In generale, erano poveri diavoli come noi, che lavoravano a pieno orario come tutti gli altri, ma che per mezzo litro di zuppa in più si adattavano a svolgere queste ed altre funzioni «terziarie»: innocue, talvolta utili, spesso inventate dal nulla. Raramente erano violenti, ma

tendevano a sviluppare una mentalità tipicamente corporativa, ed a difendere con energia il loro «posto di lavoro» contro chi, dal basso o dall'alto, glie lo insidiava. Il loro privilegio, che del resto comportava disagi e fatiche supplementari, fruttava loro poco, e non li sottraeva alla disciplina ed alle sofferenze degli altri; la loro speranza di vita era sostanzialmente uguale a quella dei non privilegiati. Erano rozzi e protervi, ma non venivano sentiti come nemici.

Il giudizio si fa più delicato e più vario per coloro che occupavano posizioni di comando: i capi (Kapos: il termine tedesco deriva direttamente da quello italiano, e la pronuncia tronca, introdotta dai prigionieri francesi, si diffuse solo molti anni dopo, divulgata dall'omonimo film di Pontecorvo, e favorita in Italia proprio per il suo valore differenziale) delle squadre di lavoro, i capibaracca, gli scritturali, fino al mondo (a quel tempo da me neppure sospettato) dei prigionieri che svolgevano attività diverse, talvolta delicatissime, presso gli uffici amministrativi del campo, la Sezione Politica (di fatto, una sezione della Gestapo),

il Servizio del Lavoro, le celle di punizione. Alcuni fra questi, grazie alla loro abilità o alla fortuna, hanno avuto accesso alle notizie più segrete dei rispettivi Lager, e, come Hermann Langbein ad Auschwitz, Eugen Kogon a Buchenwald, e Hans Marsalek a Mauthausen, ne sono poi diventati gli storici. Non si sa se ammirare di più il loro coraggio personale o la loro astuzia, che ha concesso loro di aiutare concretamente i loro compagni in molti modi, studiando attentamente i singoli ufficiali delle SS con cui erano a contatto, ed intuendo quali fra questi potessero essere corrotti, quali dissuasi dalle decisioni più crudeli, quali ricattati, quali ingannati, quali spaventati dalla prospettiva di un redde rationem a guerra finita. Alcuni fra loro, ad esempio i tre nominati, erano anche membri di organizzazioni segrete di difesa, e perciò il potere di cui disponevano grazie alla loro carica era controbilanciato dal pericolo estremo che correvano, in quanto «resistenti» e in quanto detentori di segreti.

I funzionari ora descritti non erano affatto, o erano solo apparentemente, dei collaboratori, bensì piuttosto degli oppositori mimetizzati. Non così la maggior parte degli altri detentori di posizioni di comando, che si sono rivelati esemplari umani da mediocri a pessimi. Piuttosto che logorare, il potere corrompe; tanto più intensamente corrompeva il loro potere, che era di natura peculiare. Il potere esiste in tutte le varietà dell'organizzazione sociale umana, più o meno controllato, usurpato, investito dall'alto o riconosciuto dal basso, assegnato per merito o per solidarietà corporativa o per sangue o per censo: è verosimile che una certa misura di dominio dell'uomo sull'uomo sia inscritta nel nostro patrimonio genetico di animali gregari. Non è dimostrato che il potere sia intrinsecamente nocivo alla collettività.

Ma il potere di cui disponevano i funzionari di cui si parla, anche di basso grado, come i Kapos delle squadre di lavoro, era sostanzialmente illimitato; o per meglio dire, alla loro violenza era imposto un limite inferiore, nel senso che essi venivano puniti o destituiti se non si mostravano abbastanza duri, ma nessun limite superiore. In altri termini, erano liberi di commettere sui loro sottoposti le peggiori atrocità, a titolo di punizione per qualsiasi loro trasgressione, o anche senza motivo alcuno: fino a tutto il 1943, non era raro che un prigioniero fosse ucciso a botte da un Kapo, senza che questo avesse da temere alcuna sanzione. Solo più tardi, quando il bisogno di mano d'opera si era fatto più acuto, vennero introdotte alcune limitazioni: i maltrattamenti che i Kapos potevano infliggere ai prigionieri non dovevano ridurne

permanentemente la capacità lavorativa; ma ormai il mal uso era invalso, e non sempre la norma venne rispettata.

Si riproduceva così, all'interno dei Lager, in scala più piccola ma con caratteristiche amplificate, la struttura gerarchica dello Stato totalitario, in cui tutto il potere viene investito dall'alto, ed in cui un controllo dal basso è quasi impossibile. Ma questo «quasi» è importante: non è mai esistito uno Stato che fosse realmente « totalitario » sotto questo aspetto. Una qualche forma di retroazione, un correttivo all'arbitrio totale, non è mai mancato, neppure nel Terzo Reich né nell'Unione Sovietica di Stalin: nell'uno e nell'altra hanno fatto da freno, in maggiore o minor misura, l'opinione pubblica, la magistratura, la stampa estera, le chiese, il sentimento di umanità e giustizia che dieci o vent'anni di tirannide non bastano a sradicare. Solo entro il Lager il controllo dal basso era nullo, ed il potere dei piccoli satrapi era assoluto. È comprensibile come un potere di tale ampiezza attirasse con prepotenza quel tipo umano che di potere è avido: come vi aspirassero anche individui dagli istinti moderati, attratti dai molti vantaggi materiali della carica; e come questi ultimi venissero fatalmente intossicati dal potere di cui disponevano.

Chi diventava Kapo? Occorre ancora una volta distinguere. In primo luogo, coloro a cui la possibilità veniva offerta, e cioè gli individui in cui il comandante del Lager o i suoi delegati (che spesso erano buoni psicologi) intravedevano la potenzialità del collaboratore: rei comuni tratti dalle carceri, a cui la carriera di aguzzini offriva un'eccellente alternativa alla detenzione; prigionieri politici fiaccati da cinque o dieci anni di sofferenze, o comunque moralmente debilitati; più tardi, anche ebrei, che vedevano nella particola di autorità che veniva loro offerta l'unico modo di sfuggire alla «soluzione finale». Ma molti, come accennato,

aspiravano al potere spontaneamente: lo cercavano i sadici, certo non numerosi ma molto temuti, poiché per loro la posizione di privilegio coincideva con la possibilità di infliggere ai sottoposti sofferenza ed umiliazione.

Lo cercavano i frustrati, ed anche questo è un lineamento che riproduce nel microcosmo del Lager il macrocosmo della società totalitaria: in entrambi, al di fuori della capacità e del merito, viene concesso generosamente il potere a chi sia disposto a tributare ossequio all'autorità gerarchica, conseguendo in questo modo una promozione sociale altrimenti irraggiungibile. Lo cercavano, infine, i molti fra gli oppressi che subivano il contagio degli oppressori e tendevano inconsciamente ad identificarsi con loro. Su questa mimesi, su questa identificazione o imitazione o scambio di ruoli fra il soverchiatore e la vittima, si è molto discusso. Si sono dette cose vere e inventate, conturbanti e banali, acute e stupide: non è un terreno vergine, anzi, è un campo arato maldestramente, scalpicciato e sconvolto. La regista Liliana Cavani, a cui era stato chiesto di esprimere in breve il senso di un suo film bello e falso, ha dichiarato: « Siamo tutti vittime o assassini e accettiamo questi ruoli volontariamente. Solo Sade e Dostoevskij

l'hanno compreso bene»; ha detto anche di credere «che in ogni ambiente, in ogni rapporto, ci sia una dinamica vittima-carnefice più o meno chiaramente espressa e generalmente vissuta a livello non cosciente».

Non mi intendo di inconscio e di profondo, ma so che pochi se ne intendono, e che questi pochi sono più cauti; non so, e mi interessa poco sapere, se nel mio profondo si annidi un assassino, ma so che vittima incolpevole sono stato ed assassino no; so che gli assassini sono esistiti, non solo in Germania, e ancora esistono, a riposo o in servizio, e che confonderli con le loro vittime è una malattia morale

o un vezzo estetistico o un sinistro segnale di complicità; soprattutto, è un prezioso servigio reso (volutamente o no) ai negatori della verità. So che in Lager, e più in generale sul palcoscenico umano, capita tutto, e che perciò l'esempio singolo dimostra poco. Detto chiaramente tutto questo, e riaffermato che confondere i due ruoli significa voler mistificare dalle basi il nostro bisogno di giustizia, restano da fare alcune considerazioni. Rimane vero che, in Lager e fuori, esistono persone grige, ambigue, pronte al compromesso. La tensione estrema del Lager tende ad accrescerne la schiera; esse posseggono in proprio una quota (tanto più rilevante quanto maggiore era la loro libertà di scelta) di colpa, ed oltre a questa sono i vettori e gli strumenti della colpa del sistema. Rimane vero che la maggior parte degli oppressori, durante o (più spesso) dopo le loro azioni, si sono resi conto che quanto facevano o avevano fatto era iniquo, hanno magari provato dubbi o disagio, od anche sono stati puniti; ma queste loro sofferenze non bastano ad arruolarli fra le vittime. Allo stesso modo, non bastano gli errori e i cedimenti dei prigionieri per allinearli con i loro custodi: i prigionieri dei Lager, centinaia di migliaia di persone di tutte le classi sociali, di quasi tutti i paesi d'Europa, rappresentavano un campione medio, non selezionato, di umanità: anche se non si volesse tener conto dell'ambiente infernale in cui erano stati bruscamente precipitati, è illogico pretendere da loro, ed è retorico e falso sostenere che abbiano sempre e tutti seguito, il comportamento che ci si aspetta dai santi e dai filosofi stoici. In realtà, nella enorme maggioranza dei casi, il loro comportamento è stato ferreamente obbligato: nel giro di poche settimane o mesi, le privazioni a cui erano sottoposti li hanno condotti ad una condizione di pura sopravvivenza, di lotta quotidiana contro la fame, il freddo, la stanchezza, le percosse, in cui lo spazio per le scelte (in specie, per le scelte morali) era ridotto a nulla; fra questi, pochissimi hanno sopravvissuto alla prova, grazie alla somma di molti eventi improbabili: sono insomma stati salvati dalla fortuna, e non ha molto senso cercare fra i loro destini qualcosa di comune, al di fuori forse della buona salute iniziale.

La citazione è stata lunga, ma ne valeva la pena. Il capitolo prosegue esaminando due casi particolari di prominenti, quello dei Sonderkommando che si occupavano del prima, del durante e del dopo nel funzionamento delle camere a gas e quello di Chaim Rumkowski l'ebreo che gestì l'ascesa e la morte del ghetto di Lòdtz.

I titoli dei diversi capitoli sono autoesplicativi e mi auguro che invoglino i lettori di questo blog alla lettura: la memoria dell'offesa, lazona grigia, la vergogna, comunicare, violenza inutile, l'intellettuale ad Auschwitz, stereotipi, lettere di tedeschi.

Hanna Arendt (2012) avrebbe potuto essere una biografia della grande filosofa tedesca, magari una biografia intellettuale, intorno al suo lavoro monumentale sulle "Origini del totalitarismo" che ha portato la cultura europea a rivedere quello che era stato un dogma: il nazifascismo è stato un momento di impazzimento della nostra civiltà, lo stalinismo e il comunismo sono stati un regime dispotico ma che, rispetto al nazismo, va messo su un altro piano e merita un diverso giudizio morale. Hanna Arendt ha scavato in profondità alla ricerca degli elementi comuni. Così, da lei in poi, si parla di totalitarismo e le distinzioni si fanno dopo.

Hanna Arendt (2012) avrebbe potuto essere una biografia della grande filosofa tedesca, magari una biografia intellettuale, intorno al suo lavoro monumentale sulle "Origini del totalitarismo" che ha portato la cultura europea a rivedere quello che era stato un dogma: il nazifascismo è stato un momento di impazzimento della nostra civiltà, lo stalinismo e il comunismo sono stati un regime dispotico ma che, rispetto al nazismo, va messo su un altro piano e merita un diverso giudizio morale. Hanna Arendt ha scavato in profondità alla ricerca degli elementi comuni. Così, da lei in poi, si parla di totalitarismo e le distinzioni si fanno dopo. Il resoconto della Arendt uscì in 5 puntate nel 1963 e scatenò molte polemiche, in particolare sul tema della "collaborazione di fatto" data da esponenti delle comunità ebraiche alla organizzazione di Eichmann.

Il resoconto della Arendt uscì in 5 puntate nel 1963 e scatenò molte polemiche, in particolare sul tema della "collaborazione di fatto" data da esponenti delle comunità ebraiche alla organizzazione di Eichmann. L'ultimo treno (2001) di Yurek Bogayevicz ha avuto titoli diversi a seconda dei paesi in cui è uscito e mi pare che siano tutti più efficaci di quello scelto per l'Italia: Edges of the Lord (originale USA), Hiver 42 au nom des enfants, Hijos de un mismo Dios. Il treno c'è (quello che porta gli ebrei ai campi di sterminio e passa tutte le notti) ma si trova sullo sfondo ed entra in scena solo nel finale. Nelle locandine di quasi tutti i paesi c'è scritto "nella tradizione inaugurata da La Vita è bella" e mi pare che sia così: si guarda alla tragedia con gli occhi di bambini, ma questi bambini, intanto crescono.

L'ultimo treno (2001) di Yurek Bogayevicz ha avuto titoli diversi a seconda dei paesi in cui è uscito e mi pare che siano tutti più efficaci di quello scelto per l'Italia: Edges of the Lord (originale USA), Hiver 42 au nom des enfants, Hijos de un mismo Dios. Il treno c'è (quello che porta gli ebrei ai campi di sterminio e passa tutte le notti) ma si trova sullo sfondo ed entra in scena solo nel finale. Nelle locandine di quasi tutti i paesi c'è scritto "nella tradizione inaugurata da La Vita è bella" e mi pare che sia così: si guarda alla tragedia con gli occhi di bambini, ma questi bambini, intanto crescono. L'aviatore (2007) è un film per la TV coprodotto da mediaset e dalla Angelo Rizzoli e racconta in forma romanzata la storia vera di Massimo Teglio (Sergio Castellitto) e della sua attività svolta a favore degli ebrei genovesi tra il 1943 e il 1945.

L'aviatore (2007) è un film per la TV coprodotto da mediaset e dalla Angelo Rizzoli e racconta in forma romanzata la storia vera di Massimo Teglio (Sergio Castellitto) e della sua attività svolta a favore degli ebrei genovesi tra il 1943 e il 1945. Jona che visse nella balena (1993) è iun film che quando uscì fu molto utilizzato nelle scuole non solo per parlare della Shoa ma per affrontare il tema della crescita.

Jona che visse nella balena (1993) è iun film che quando uscì fu molto utilizzato nelle scuole non solo per parlare della Shoa ma per affrontare il tema della crescita. Della uscita de "Il vicario" (1963) di Rolf Hochhuth ho un vago ricordo di polemiche (avevo 17 anni). Nella prima metà degli anni 60 era una colpa grave affrontare il tema della scarsa azione del Vaticano nei confronti del nazismo. Nel 1965 il tentativo di rappresentare l'opera a Roma durò un solo giorno. La pièce venne allestita all'interno di un seminterrato trasformato in sala teatrale, con la partecipazione di Gian Maria Volonté. Il giorno successivo la Polizia fece chiudere il teatro per mancanza del certificato di agibilità dei locali e, nei giorni seguenti, il Prefetto di Roma vietò lo spettacolo in quanto contrario alle norme contenute nel Concordato.

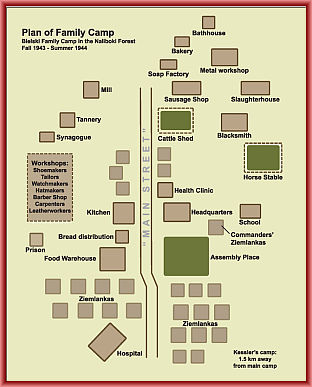

Della uscita de "Il vicario" (1963) di Rolf Hochhuth ho un vago ricordo di polemiche (avevo 17 anni). Nella prima metà degli anni 60 era una colpa grave affrontare il tema della scarsa azione del Vaticano nei confronti del nazismo. Nel 1965 il tentativo di rappresentare l'opera a Roma durò un solo giorno. La pièce venne allestita all'interno di un seminterrato trasformato in sala teatrale, con la partecipazione di Gian Maria Volonté. Il giorno successivo la Polizia fece chiudere il teatro per mancanza del certificato di agibilità dei locali e, nei giorni seguenti, il Prefetto di Roma vietò lo spettacolo in quanto contrario alle norme contenute nel Concordato. Defiance (2008) è la trasposizione cinematografica di un romanzo del 1993 Gli ebrei che sfidarono Hitler basato su fatti realmente accaduti. Gli americani ne hanno fatto un film semi-colossal in cui si mescolano l'abilità nel produrre war-film e il tentativo di cogliere gli aspetti speciali di questa storia. Per saperne di più si può vedere la

Defiance (2008) è la trasposizione cinematografica di un romanzo del 1993 Gli ebrei che sfidarono Hitler basato su fatti realmente accaduti. Gli americani ne hanno fatto un film semi-colossal in cui si mescolano l'abilità nel produrre war-film e il tentativo di cogliere gli aspetti speciali di questa storia. Per saperne di più si può vedere la  chia donna ebrea piuttosto che uccidere dieci soldati tedeschi").

chia donna ebrea piuttosto che uccidere dieci soldati tedeschi"). La zona grigia (2001) prende il nome da uno dei capitoli dei Sommersi e salvati di Primo Levi e tratta la vicenda della ribellione di uno dei Sonderkommando di Auschwitz.

La zona grigia (2001) prende il nome da uno dei capitoli dei Sommersi e salvati di Primo Levi e tratta la vicenda della ribellione di uno dei Sonderkommando di Auschwitz. Le dichiarazioni di Berlusconi al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano mi hanno imposto una piacevole forma di espiazione: la rilettura di Se questo è un uomo a cui ho aggiunto Sommersi e i salvati il libro di ripensamento scritto da Primo Levi un anno prima della morte.

Le dichiarazioni di Berlusconi al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano mi hanno imposto una piacevole forma di espiazione: la rilettura di Se questo è un uomo a cui ho aggiunto Sommersi e i salvati il libro di ripensamento scritto da Primo Levi un anno prima della morte. L’isola in Via degli Uccelli (1997) è basato sul'omonimo romanzo, parzialmente autobiografico, di Uri Orlev che ha vissuto nel ghetto di Varsavia nascosto con la madre e una sorellina, dal 39 al 41 prima di essere deportato a Bergen Belsen. Ora Orlev vive in Israele. Nel film la vicenda dura 5 mesi e il protagonista, l'undicenne Alexander, è solo. Il ghetto è già stato evacuato e Alexander aspetta l'arrivo del papà che gli ha promesso che tornerà.

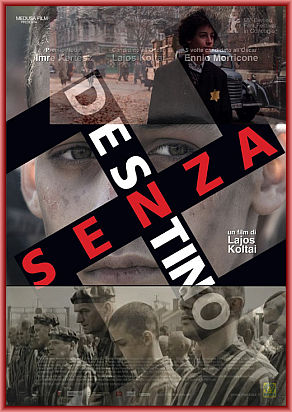

L’isola in Via degli Uccelli (1997) è basato sul'omonimo romanzo, parzialmente autobiografico, di Uri Orlev che ha vissuto nel ghetto di Varsavia nascosto con la madre e una sorellina, dal 39 al 41 prima di essere deportato a Bergen Belsen. Ora Orlev vive in Israele. Nel film la vicenda dura 5 mesi e il protagonista, l'undicenne Alexander, è solo. Il ghetto è già stato evacuato e Alexander aspetta l'arrivo del papà che gli ha promesso che tornerà. Fateless (2004) è tratto da un romanzo autobiografico del premio Nobel ungherese Imre Kertesz e ha un inizio sinceramente troppo lungo anche se interessante perché ci consente di cogliere la specificità della persecuzione ebraica nei diversi paesi d'Europa.

Fateless (2004) è tratto da un romanzo autobiografico del premio Nobel ungherese Imre Kertesz e ha un inizio sinceramente troppo lungo anche se interessante perché ci consente di cogliere la specificità della persecuzione ebraica nei diversi paesi d'Europa.